こちらの記事は2025年5月7日に更新されました

- 不登校を繰り返す原因・理由はなんだろうか

- 登校し始めたと思ったらまた学校を休んでしまうので、どうしたら繰り返さないのだろうか

- 繰り返さないために親の対応で気をつけることはあるか

Go Todayでは、一度学校に復帰したあと、どれだけ教室へ継続して通学できるかが重要だと考えています。

なぜなら、学校生活の中での人間関係や行事、日々の取り組みを通して、自立心や協調性といった社会性が育まれると考えているからです。

私たちが目指しているのは、再び学校に通い始めたお子さんが、安定して通学を続けられるようになり、不登校を繰り返さないことです。

これまでにも、「一度復学したものの、また不登校になってしまった」というご相談を数多く受けて復学に導いてきました。

その経験をもとに、この記事では、

● お子さんが不登校を繰り返す原因

● その解決策

● 親御さんがやってはいけないこと

について、お伝えしていきます。

小中学生復学支援GoTodayでは、不登校克服を専門に、小中学生のお子さんの不登校でお悩みのご家庭に「親が変われば、子は変わる」という考えに基づいた支援を提供しています。

2018年から活動を開始し、毎年約40名のお子さんが当支援を通じて復学しています。GoTodayでは、遅刻や早退をせずに毎日教室に通えるようになるまで、復学期間を約3〜4ヶ月以内で教室への復帰を行えるように支援を行っています。

復学後も継続的に登校できるよう、ご家庭に合ったサポートを続けています。

GoTodayについての詳細は、こちらをご確認ください。

最終更新日:2024年8月16日

不登校を繰り返す主な3つの理由

何度も不登校を繰り返すお子さんの姿を見て、親御さんとしては「またか…」という不安や、「どうして…」という戸惑いがあるのではないでしょうか。

お子さんによって不登校の経緯や背景は様々なので一概には言えませんが、私たちの経験上、不登校を繰り返す理由には、主に3つの要因があると考えています。

- 子どもの性格改善が十分にされていない

- 親の対応が変わっていない・元に戻ってしまう

- 再登校後の学校での心配事や困りごとが解消されていない

これから、それぞれの要因について詳しく見ていきましょう。

(1)子どもの性格改善がされていない

不登校の背景には、お子さんの「性格的な偏り」が原因となっていることがあります。

例えば、よくある性格的な偏りはどういったものか例を挙げてみます。

● 授業中や休み時間、ちょっとした一言や視線が気になってしまう

● 先生や友達にどう思われているかを気にしすぎてしまう

● 急な予定変更やトラブルに対応できず、不安で行動できなくなる

● 自分のやり方にこだわりがあり、人に合わせるのが苦手

● 間違えることを極端に怖がって、何も手をつけられない

● マイペースで遅刻も気にしない

● 逆に遅刻では絶対に行けない

学校に通っているお子さんでも、「気にしやすい」「頑固」「慎重すぎる」など、いろいろな傾向があると思います。それ自体はよくあることです。

しかし、このような性格的な偏りが大きい場合、学校でうまくいかない経験が増え「できないならやらない」「どうせ失敗する」と感じやすくなり避けるようになります。

それがきっかけで、他のことも影響が出てますます行きづらくなる。という悪循環に陥ることもあります。

不登校を繰り返さないためには、このようなお子さんお性格の偏りを改善していく必要があります。

では、どうすれば改善するのかというと、無理にこのような性格を「直そう」とするのではなく、お子さん自身の中に「自立心」を育てていくことが大切です。

自立心が育つことで、少しずつ「自分の性格とどう付き合えばいいか」がわかってきます。「自分はこういうところで困りやすい」「こうすれば乗り越えられるかもしれない」と、自分で考え、自分で行動しようとする力がついてきます。

● 親の声かけは「タイミング」が大事

こうした性格の偏りのあるお子さんに対して、親御さんとしては「こうしたほうがいいよ」「そんなに気にしなくていいんだよ」と、ついアドバイスや注意をしたくなることもあると思います。

たとえば、

● 気にしすぎる子に →「みんなもミスするよ」「〇〇ちゃんだけじゃないよ」

● 頑固な子に →「もっと柔軟に考えてみたら?」

● 慎重すぎる子に →「まずはやってみないとわからないよ」

このようなアドバイスも「子どもが求めていないタイミング」で言ってしまうと、かえって反発されたり、「わかってくれない」と感じて心を閉ざしてしまうことがあります。

● アドバイスは、子どもが「聞く準備ができているとき」に

お子さんが「どうしたらいいと思う?」と聞いてきたとき、または、落ち着いた雰囲気で話をしているときには、親の経験を伝えるタイミングです。

● 「お母さん(お父さん)も昔そうだったよ」

● 「こういうふうにしたら少し楽になったよ」

というように、「教える」のではなく、「共有する」ような形で伝えると、お子さんも受け入れやすくなります。

もちろん、人に迷惑をかけるような言動に対しては、伝えるべきことはその時にきちんと伝える必要があります。

ですが、注意や指摘が多くなりすぎると、子どもは「また怒られる」「どうせわかってもらえない」と感じるため、毎回言うのではなく、「ここぞ」というときにしっかり伝えるようにしましょう。

(2)親の対応が変わっていない・元に戻ってしまう

子どもが久しぶりに学校に行けると、その瞬間、ホッと肩の力が抜ける親御さんは多いと思います。

そして同時に、「もう二度とあの辛い日々には戻りたくない」と思い、再登校しても気を抜かず、明日も登校するのだろうか?と心配を抱える親御さんがほとんどだと思います。

しかし、支援の現場でも、「よかれと思って」お子さんに接しているうちに、知らず知らずのうちに子どもを追い詰めてしまう。そんなケースをたくさん見てきました。

それは、「再登校」という安心感と不安が入り混じる時期だからこそ、起こりやすいことだと思います。

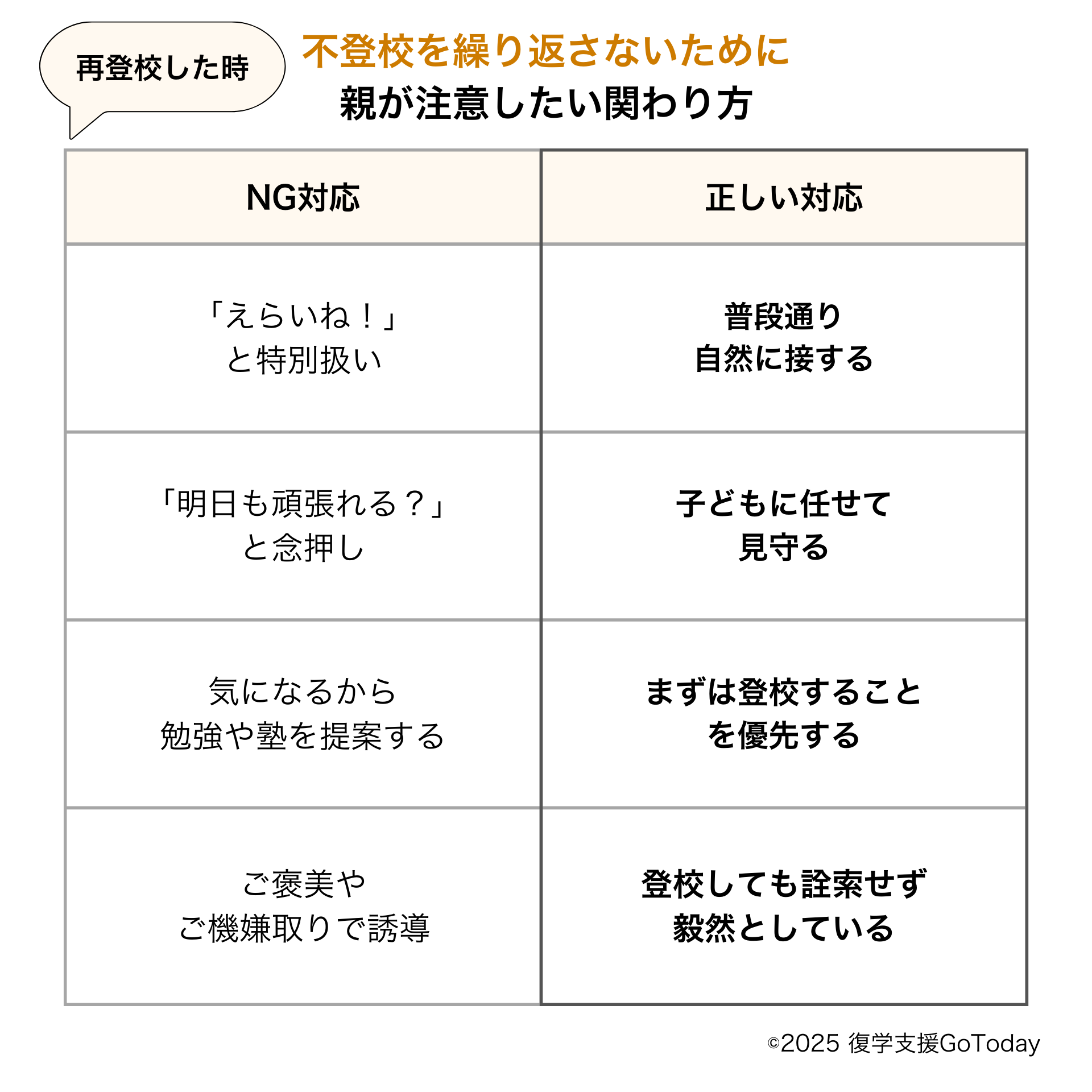

例えば、こんな行動をとってしまうことはありませんか?

● 「学校に行けたんだから〇〇してもいいよ」と、ご褒美でやる気を引き出そうとする

● 「明日も頑張れる?」と念押ししたり、「また休んだら行きづらくなるよ」と正論で背中を押してしまう

● 学校を休まないように気を使いすぎて、子どもが主導権を握る関係性に戻ってしまう

● 学校に行きはじめると、今度は勉強が気になって「塾は?勉強は大丈夫?」と声をかけてしまう

どれも、「よかれと思って」やってしまいがちです。

でも、こうした「対応のズレ」が、子どもにとってはプレッシャーになったり、逆に反発を招き、やる気を削いでしまうことにつながります。

せっかく学校に行けたタイミングのときこそ、親がどう対応するかがとても大切なんです。

● 登校しても親は変わらず毅然とする

では、子どもが久しぶりに登校したとき、あるいは、登校が少しずつ続いているとき、親としては、どのように関わるのがよいのでしょうか?

よく「どんな対応をしたらいいですか?」と聞かれるのですが、実は「これが正解」という関わり方は家庭によって異なります。

ただ、「やらないほうがいいこと」――いわゆる「しない関わり」については、共通して意識しやすいポイントがあります。

まず大前提として、登校することは子ども自身の責任であり、特別なことではないという考え方があります。

「責任」と聞くと、なんだか厳しいことを求めているように感じるかもしれません。

でもそうではありません。

これは、持つべき責任をお子さん自身が持つことで、責任感が育まれ、「親が過度に背負いすぎない」という意味でもあるのです。

たとえば、子どもが久しぶりに登校したら、嬉しくてつい、

●「えらいね!がんばったね!」と大げさに褒めてしまう

● 好きなものを買ってあげたり、特別なご褒美を用意してしまう

● 「今日はいけたけど、明日はどうだろう…」と、心配が態度に出てしまう

でもこうした関わりは、子どもにとって「また頑張らなきゃ」「次も行かなきゃ」と、静かなプレッシャーになることがあります。

だからこそ、登校しても、親はいつもと変わらず毅然とした態度で接することが大切なんです。

「すごく頑張ったね!」よりも、「ただいま」に対しては「おかえり」。

それくらいのやりとりが、ちょうどいいのです。

「せっかく行けたんだから、何か話を聞いてあげたい」

「何も聞かないなんて、かわいそうかな…?」

そんなふうに思う親御さんもいるかもしれません。

でも、たとえ子どもであっても、その心に土足で踏み込まないことがとても大事です。

子どもが「今日、こういうことがあったんだ」と話してきたときは、「そうだったんだね」と、ただ受け止める。

無理に聞き出さない、無理に褒めない、無理に盛り上げない。

子どもに考える時間を与えることが大切で、親はいろいろ聞きたいことはあると思いますが、離れて見守っている方が、子どもにとっては気持ちを切り替えることができます。

(3)再登校後の学校での心配事、困りごとが解消されていない

親御さんの心配事として、お子さんが学校に通い始めても、

「困ったことはないか?」

「勉強についていけているか?」

「クラスメイトや部活などの人間関係の心配はないか?」

という心配がありますよね。

お子さんがすべて自分で乗り越えていけたら、それに越したことはありません。

でも、現実にはそう簡単ではないことも多いですよね。

親としてできることは、たとえばこんなことです。

● 担任の先生と事前に連携をとっておく

● 登校初期は、勉強面や学校での過ごし方について無理のない配慮をお願いする

● 困ったときには都度相談し、少しずつ環境を整えていく

こうしたやりとりを通じて、先生との信頼関係を築いていくことも、とても大切な土台になります。

先生によって対応の仕方はさまざまですよね。

「他の生徒さんもいるのに、うちの子にだけ時間を割いてもらうのは申し訳ない…」と感じて、つい遠慮してしまう親御さんもいらっしゃると思います。

でも、お子さんの学校生活を支えるために必要なお願いは、遠慮せず伝えていくべきだと思っています。

そのうえで、先生が対応してくださったときには、きちんとお礼を伝えること。先生との信頼関係を深めていくことで、お子さんが安心して学校に通える土台づくりができます。

Go Todayでは、お子さんの個々の状況を確認しながら、親御さんが先生にどんなお願いをすればよいか、学校に登校するまでに何を準備しておくとよいか、相談の中で細かくお伝えしています。

不登校を繰り返す間違った親の対応

ここでは、不登校を繰り返してしまう原因となる、親の間違った対応についてもう少し詳しく見ていきます。

親御さんとしては、「登校したからといって気を抜いているわけではない」「甘やかしたくない」と思っているはずです。それでも、無自覚のうちにやってしまいがちな対応があります。

まずは、どのような対応が不登校を繰り返す原因になるのか、例を挙げてみましょう。

● 登校したからとご褒美をあげて特別対応をする

● 学校から帰宅した子どもに根掘り葉掘り聞く

● 登校したからといってご褒美をあげない

「ご褒美」と言うと大げさに聞こえるかもしれませんが、たとえば「学校に行けたら〇〇してあげる」「頑張ったね」と賞賛するなど、学校に通うことを特別なこととして扱う対応がこれにあたります。

久しぶりに登校した子どもに対して、「頑張ったね」と声をかけたり、労ってあげたくなる気持ちは自然なことです。「何もしないのは可哀想」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、こうした対応が続くと、登校の本来の意味が薄れ、「褒めてくれないと行かない」「ご褒美がないなら行かない」といった状態になり、継続的に学校へ通うことが難しくなってしまいます。

子どもの頑張りを認めたいという思いはとても大切ですが、学校に行くことを特別扱いせず、日常の一部として受け止め、見守る姿勢が、子どもが自立して登校を続けていくことにつながります。

● 学校から帰宅して子どもを心配して根掘り葉掘り聞かない

子どもが久しぶりに登校すると、「学校でみんなと同じように過ごせただろうか」と、親としては気になりますよね。

「今日はどうだった?」「宿題は終わった?」「明日の準備はできてる?」

こうした質問を次々に投げかけると、子どもにとってはプレッシャーとなり、かえって登校意欲を下げてしまうことがあります。

「何も聞かないと、関心がないと思われるのでは…」と不安に感じる親御さんもいるかもしれません。

ですが、子ども自身から「今日こんなことがあったよ」「ここがうまくいかなかった」などと話してきたときに、静かに耳を傾けるくらいがちょうど良い距離感です。

登校が再開したばかりの時期は、「学校に行っているだけで十分」と割り切って考えることが大切です。

【事例】不登校を繰り返していたけど、再登校・継続登校したケース

参考までに、実際にGoTodayの支援を受けて不登校を繰り返していた状況から継続登校したケースをご紹介します。

以前は、車で、心身ともにギリギリの状態の子を送って行っていたのがウソのようです。

● 不登校を繰り返していた状況

中学1年の夏休み明けから、朝が起きられなくなり、五月雨登校が始まりました。1週間単位で休むこともあり、登校できる日も昼過ぎに車で送っていく毎日でした。

「まだ行けているから大丈夫」と思おうとしたものの、中学2年になると完全に登校しなくなってしまいました。

日を追うごとに元気がなくなり、笑顔も消え、家でずっと寝ている日々。外との関わりも断ち、学校や先生からの連絡も拒否するようになりました。「このままどうなってしまうのか…」と不安でいっぱいでした。

● 復学支援により改善したポイント

よく目にしたアドバイスは「好きなことをさせて、ゆっくり休ませましょう」というものばかりでした。けれど、休ませるほどに生活はどんどん崩れ、本人の様子も悪化。「本当は学校に行きたい…」というつぶやきをきっかけに、状況を変えたいと思うようになりました。

そんな中でGoTodayの支援を知り、ブログやホームページ、書籍を読み進めるうちに「親が変われば、子は変わる」という考えに共感し面談を決意しました。

支援を受けていく中で、私は「息子のすべてを気にかけなければ」という気持ちから、「この子は自分の力でやっていける」と考え方を変えていきました。

本人にも、自分で気持ちを整理し、学校と向き合っていく力が少しずつ育っていったように感じます。

【GoTodayからの解説】

当初は、体調や気分の変化を敏感に察知し、無理をさせないように気を配りながら、学校の話題も避け、息子さんが「行けそうなとき」に合わせて送迎を続けておられました。

もちろん、そのときのお母さまなりの精一杯の対応だったと思います。しかし、本人の気持ちに寄り添いすぎたり、要求に応え続けてしまうと、かえって息子さん自身が「守られている状態」に慣れてしまい、自立するきっかけを失いやすくなります。

そこで私たちはまず、「子どもと親の問題を分けて考えること」、そして「子どもの問題には極力干渉しないこと」をお伝えしました。

具体的には、

・起きられない娘さんを親が無理に起こそうとせず、

・起きるか、学校へ行くかは、本人の意思に委ね、問い詰めない

・学校や友人との関係づくりも、親が先回りせず、本人が動き出すのを見守る

といった対応に、少しずつ変えていきました。

お母さまが少しずつ「手を離しながら見守る」対応に変わっていく中で自立心が育っていきました。そしてその積み重ねが、登校や不登校を繰り返さない継続登校へとつながっていったのです。

● 改善後の状況

あれほど登校に苦しんでいた息子が、今では毎日、自転車で元気に通学しています。以前は学校の話を全くしない子でしたが、今は学校での出来事を嬉しそうに話してくれるようになりました。

友達にも恵まれ、学校生活を楽しんでいる様子が伝わってきます。

再登校、五月雨登校、継続登校を経て卒業式を迎えることができました!

● 不登校を繰り返していた状況

娘が不登校になったのは、中学2年の12月ごろからでした。最初は「お腹が痛い」「今日は体育があるから嫌だ」など、様々な理由をつけて学校を休もうとし始めました。

当初は「車で送っていくから午後から行ってみない?」など、私もなんとか登校させようと必死でした。でもそれも次第に通用しなくなり、娘は起き上がることさえしなくなっていきました。

きっかけは、部活動でパートリーダーになった際、後輩が楽器の部品をなくしてしまい、自分の責任だと強く思い込んでしまったこと。そして、仲の良い友達が別クラスになり、日常的に一人でいることが増えてしまったことでした。いじめがあったわけではありません。でも、寂しさが積み重なっていったのだと思います。

私自身も、周囲に相談してみましたが、「甘やかしてるだけじゃない?」「そのうち行くようになるよ」といった、どこか他人事のような反応に余計モヤモヤしてしまいました。

ネットや本で「子どものエネルギーが溜まれば動き出す」といった話も見ましたが、どれも抽象的で、実際に日々どんな行動をすればいいのかは分かりませんでした。中学校の近くを避けて通ったり、楽しそうに下校する中学生の姿を見るだけで涙が出る毎日でした。

● 復学支援により改善したポイント

娘は、学校の先生や友達に会うことすら怖がっていたので、「本当に登校できるようになるの?」という気持ちはずっとありました。というのも、私たちが今までやってきたこと――励ましたり、気を遣ったり、「無理しなくていいよ」と声をかけたり――とは、まったく違うアプローチだったからです。

私はもともと心配性で、娘の気持ちを優先しすぎるところがありました。娘が嫌がることはなるべく避け、「少しずつでいいよ」と受け入れるばかりでした。

でも支援を通して、親が不安を手放し、毅然とした態度で家庭の軸を立てることの大切さを学びました。最初は難しく感じましたが、「こういう時はこう対応する」という具体的な方法を実践するうちに、私自身が徐々に冷静さを取り戻していきました。以前なら焦って説得しようとしたような場面でも、指導で学んだ対応に切り替えることで、娘の態度が少しずつ変わっていったのです。

【GoTodayからの解説】

GoTodayではまず、お母さまに「不安な気持ちで関わると、その不安が子どもに伝わってしまう」ということをお伝えしました。

そして、「親が迷わず、どっしりと構えることが、子どもにとっての安心につながる」という考え方を、少しずつ理解していただくところからスタートしました。

具体的には、

・「今日は嫌な授業がある」と言われたときにも、無理に励ましたり、心配して寄り添おうとせず、「そっか」と、温か

く、でも必要以上に詮索せずに受け止める。

・朝なかなか起きてこないときも、「起きなさい」と無理に起こすのではなく、「時間だよ」とだけ、毅然と声をかける。

そんなふうに、ブレない対応を続けていただきました。

すると、お母さまの中でも「これまで、娘さんの気持ちに振り回されていた自分」に気づき、「子どもの気持ちを否定せず受け止めたうえで、親は親として毅然とした態度を見せる」という関わり方へ、少しずつ変わっていかれました。

こうした親の姿勢は、いったん学校に通いはじめた後に、不登校を繰り返さないためにもとても大切です。

登校後にお子さんが不安を感じたときも、親が慌てて詮索したり、心配しすぎたりせず、「まずは本人に考えさせる」という対応を続けていくことが、子ども自身の自立心を育てていくのです。

● 改善後の状況

登校再開は、8月末の2学期スタートからでした。でも毎日通えるわけではなく、しばらくは行けたり行けなかったりの「五月雨登校」が続きました。学校の予定や時間割をチェックして、「今日は嫌な授業があるから行かない」という日もありました。

でも私たち親の対応がブレなかったことで、少しずつ娘の中に変化が出てきました。まずは一週間連続登校、その後は一カ月連続登校…。ゆっくりでしたが、確実に前に進んでいきました。

あれほど人との関わりを避け、教科書さえ開こうとしなかった娘が、「高校受験のために塾に行きたいんだけど」と自分から言い出しました。そして私立高校を受験し、無事に合格もして、卒業式では、他の生徒と同じように名前を呼ばれ、堂々と壇上に立って卒業証書を受け取ることができました。

幼稚園の頃から行きしぶり、低学年から何度も五月雨登校を繰り返していました

● 不登校を繰り返していた状況

うちの息子は、実は幼稚園の頃から行き渋りがありました。小学校1、2年生の頃は、先生や友達に恵まれていたこともあり、毎日楽しそうに登校していたのですが、3年生になると「頭が痛い」「具合が悪い」と言って、月に1~2回学校を休むようになりました。

そして、小学5年生での移動教室を「行きたくない」と言って欠席したのをきっかけに、本格的に学校へ行けなくなりました。

6年生になると、始業式だけ出席し、それ以外は登校できず。中学に上がってからも、入学式には出ましたが、2日目からまた登校できなくなってしまいました。でも不思議と、学校に行けないだけで、土日や夏休みには友達と遊んだりもしていたんです。

だから「いつかそのうち行けるようになるだろう」と思っていました。それでも心配で、スクールカウンセラーや教育相談所、小児科、児童精神科と、いろいろ相談して回りましたが、どこへ通っても状況は変わりませんでした。

● 復学支援により改善したポイント

中学進学のタイミングで、「不登校特例校にするか?」「学区内の中学にするか?」と息子に聞いたところ、「友達と一緒がいい」と本人が希望し、学区内の中学に進学しました。けれど、やっぱり2日目から登校できなくなり…。

「このままではダメだ」と思い、不登校関連のブログを検索していたときに出会ったのが「Go Today」さんでした。支援を受けて最初にぶつかったのは、「私が変わること」でした。これが、本当に難しかったです。

「学校に行ってないんだから、早く寝なさい」「勉強しなさい」と、ずっと言い続けていました。息子のために言っていたつもりでしたが、支援を受ける中で、それが“私の思い通りにしたかっただけ”だと気づかされました。

不登校のときでも、息子はちゃんと22時に寝て7時に起きていたし、一緒に勉強もしていた。だけど、それが崩れていったとき、私はとても不安になってしまいました。

そのたびに、アドバイスをいただいて、なんとか気持ちを立て直していけました。

【GoTodayからの解説】

子どもに責任感を持たせ、自立心を育んでいくために、まずは「何時に寝るか」「勉強をするかしないか」などを、極力お子さん本人に任せることをお伝えしました。

また、多くのご家庭で見られるように、「勉強ぐらいはしなさい」「ゲームばかりしていないで」などと声をかけるケースもありましたが、こうした声かけは、お子さんによっては「勉強さえしていれば学校に行かなくてもいいのか」という誤解を生む可能性があります。

そのため、必要以上に指示や注意をせず、あくまで見守る姿勢を意識していただきました。

ゲームに関しては、学校の時間帯を避け、それ以外の時間で楽しめるよう、メリハリを持った使い方へとサポートしていきました。

GoTodayでは、学校に行けていないからといって「好きなようにさせる」のではなく、ある程度、社会的な常識を持った生活リズムを整えることも大切にしています。

このような対応を続けていただく中で、1〜2週間ほどで、お子さんが少しずつ自室から出てきたり、「今日こんなことがあった」と話しかけてくるなど、小さな変化が現れはじめました。そうした反応を見ながら、学校復帰に向けたタイミングを慎重に考え、対応をさらに整えていきました。

不登校中の生活環境は、その後、学校に復帰したあとも安定して通い続けるために、とても重要な要素のひとつだと考えています。

もし、家の居心地が良すぎる状態が続いてしまうと、復帰後に学校でしんどさを感じたとき、「やっぱり不登校だった時の方が楽だった」と思い出し、再び不登校になるリスクが高まってしまいます。

だからといって、居心地を悪くする必要はありませんが、学校生活とのギャップがあまりにも大きくならないように整えることが大切です。

● 改善後の状況

今では、息子は自分で目覚ましをセットして起きて、声をかければすぐにゲームもやめます。再登校初日には、仲の良い友達が迎えに来てくれて、何の問題もなく登校できました。

翌日は残念ながら欠席してしまいましたが、その後は継続して登校できています。今までやってきたことがすべて正解だったわけじゃなかったと気づけました。

娘の変化を見て家族も前向きに。朝起きるとめまいや立ちくらみで午後から登校していましたが、朝から休まず登校するようになりました。

● 不登校を繰り返していた状況

中学1年生の秋頃から、朝起きると目眩や立ちくらみといった体調不良が続くようになりました。おそらく学校でのストレスが原因だったのだと思います。

そのため、午後から1時間だけ授業を受けるという生活がしばらく続きました。体調は回復してきたのですが、なかなか朝からの登校に戻すことができず、次第に欠席が増えていきました。

そして学校に行こうとすると今度は頭痛や吐き気を訴えるようになり、気づけば1か月に3〜4日しか登校しないような状態に…。家では1日の大半をスマホや動画鑑賞で過ごしており、用事があれば外出はしていましたが、友達との交流は一切ありませんでした。

新学年になるタイミングで「今度こそ完全復学する」と再登校しましたが、10日ほどでまた不登校に戻ってしまいました。五月雨登校を含めて、不登校期間は6ヶ月ほどになります。

娘は「学校に戻りたい」とずっと言っていました。だからこそ、親としては1日でも早く解決したいと焦る気持ちでいっぱいでした。でも、どこに相談しても「待ちましょう」「別室登校や適応指導教室はどうですか?」といった対応ばかりで、私たちが望む”解決”にはなかなか辿り着けず、途方に暮れていました。

また、娘の不登校の原因の一つには思考の偏り(0か100かで考える、完璧主義、柔軟性のなさなど)があるのではないかと感じていました。このままの思考では、たとえ再登校できたとしても社会の中で生きていくことが難しいのでは、と不安にもなっていました。どうすれば娘の思考を改善できるのか…それがもう一つの大きな悩みでした。

● 復学支援により改善したポイント

GoTodayさんのホームページを初めて読んだとき、「不登校になりやすい子どもの特徴」と「不登校になる子の親の特徴」が、まさに私たち親子にぴったり当てはまりました。

そして、「子どもの自立」「親が変われば子は変わる」という言葉に深く共感し、「私が求めていたのはこれだ!」と、心を強く動かされました。娘の不登校によって、私は子育てに自信を失い、何が正しいのかもわからなくなっていました。

私はもともととても心配性で、娘には失敗や間違い、辛い思いをさせたくないという気持ちから、常に過干渉・過保護・先回りばかりしていましたので、そのような対応を相談しながら対応を変えていきました。

【GoTodayからの解説】

まず取り組んだのは、お母様ご自身が、「娘のため」と思ってしていた先回りや過干渉・過保護な関わりに気づくことでした。

娘さんには、「全部できないと意味がない」「一度休んだらもう終わり」といった極端な思考のクセがありました。その思考に巻き込まれず、お母様も一緒に焦ったり、正解を与えたりせずにいよう、という対応を意識していただきました。

具体的には、娘さんが自分から相談してきたときだけ、お母様の考えをほんの少しだけ伝える。

アドバイスや答えを急がず、娘さん自身に考える時間を与えて見守る。そんな関わり方を続けていただきました。

当初は、「失敗させるのは可哀想」「何もしないのは愛情がないのでは」と悩まれる場面もありましたが、対応を変えていくうちに、娘さん前向きな考え方になり、変化が現れはじめました。

不登校を繰り返さないためには、娘さんのような思考の偏りが、学校生活でつまずく要因になることがあります。もともと持っている性格や思考のクセは、すぐに変えられるものではありません。

ですが、うまくいかないことがあっても、自分で受け止め、切り替えていける力を育んでいくことはできます。そのためにも、親御さんが先回りせず、正解を与えず、子ども自身に考えさせる時間を持つことがとても大切です。

● 改善後の状況

娘はどんどん元気になり、逞しく、自信のある子に変わっていきました。思考もネガティブからポジティブに変わり、これまでコンプレックスに感じていた部分も「自分にしかない個性」と捉えられるようになりました。

今ではその個性が「自分の強み」だと思えるようにもなっています。以前は失敗や間違いがあると「もうダメだ」と投げやりになっていましたが、今ではすぐに気持ちを切り替えることができ、引きずることもなくなりました。そうした娘の姿を見るたびに、本当に大きく成長したなと感じています。

そして驚いたのは、主人にも変化があったことです。ちょうど娘がお世話になり始めた頃、主人は職場のストレスから心の不調を訴えていました。主人も娘と同じように0か100かの思考や完璧主義なところがありましたが、近くで娘の変化を見ているうちに、主人の思考も少しずつ柔軟に、前向きに変わっていきました。

復学支援を卒業する頃には、主人もストレスと上手に付き合えるようになっており、「まさか復学支援で主人まで回復するとは」と、私自身とても驚きました。「親が変われば子は変わる」は本当でした。

GoTodayの復学支援

GoTodayでは、「親が変われば、子は変わる」という考えを基本に、お子さんが不登校を繰り返さないための復学支援を行っています。

単に学校へ復帰することが目的ではなく、お子さんが皆と同じように、教室へ継続して登校できるようになることを目指し、それぞれの状態に合わせて支援を行っています。

不登校を繰り返しているお子さんを前に、どう対応すればよいか迷ったり、不安な気持ちを抱えている親御さんも多いかと思います。

そのようなときは、ぜひGoTodayの復学支援をご検討ください。

復学支援の詳しい内容や料金については、こちらをご確認ください。

GoTodayでは、お子さんの状況ごとの考え方や対策をお伝えしていますので、お子さんの状況にあったページをご覧ください。

まずは、お子さんが不登校を繰り返してしまう原因を相談してみたい。という親御さんは本格的な復学支援ではなく、オンラインでの簡易相談も行っています。ぜひご活用ください。

まとめ

(1)子どもの性格改善が十分にされていない

- 社会性が身についておらず、困難な状況を避ける傾向が強くなる。

- 気にしすぎる性格や神経質な性格が学校生活に適応しにくくする。

(2)親の対応が変わっていない

- 再登校後、親が適切な対応を学ばずに従来の対応を続けると、不登校を繰り返すリスクが高まる。

- 安易に「休んでもいいよ」と言ってしまうことは避けて、子どもの状況に合った対応が必要。

(3)再登校後の学校での心配事や困りごとが解消されていない

- 子どもが学校で抱える心配事が解決されないと、再び不登校になる可能性がある。

- 親が過度にサポートしすぎると、子どもが逆に反発しやすくなる。

登校したからといってご褒美をあげる

- 子どもが学校に行くことに対してご褒美を与えると、学校に行くことが特別なことになり、次第にもっと大きな見返りを求めるようになる。

学校から帰宅した子どもに心配して根掘り葉掘り聞く

- 登校開始後、親が過度に心配して質問攻めにすると、子どもにプレッシャーをかけ、再び不登校になるリスクが高まる。

- 学校に行くだけで精一杯な子どもに対して、余計な負担をかけないことが大切。

子どもの要求にすべて応じてしまう

- 不登校になることを恐れて、子どものすべての要求に応じると、親子の力関係が逆転し、子どもが学校を交渉材料に使うようになってしまう

[…] 不登校の子どもに対する間違った考え方とは? / 子どもは弱者扱いされること嫌がります 不登校の性格【内弁慶・人見知り】が激しい場合の対応について 【危険な落とし穴】不登校中の保健室登校や別室登校 【重要】不登校を根本的に解決するための基本的な親の考え方とは? 【反抗期】不登校の子どもにを反抗させる親の言葉かけ 不登校から継続登校が難しい理由 […]