こちらの記事は2025年7月8日に更新されました

- 「子どもの不登校の原因がわからない」

- 「どうして学校に行けないのだろう」

- 「親として何をしてあげればいいのだろう」

お子さんが学校に行けなくなってしまうと、親御さんとしては「いじめが原因?」「勉強についていけないから?」それとも「体調の問題?」と、いろいろな可能性を考えてしまいますよね。

しかし、原因が分からないままだと、どのように関われば良いのか分からず、親御さんの悩みや不安が大きくなるばかりだと思います。

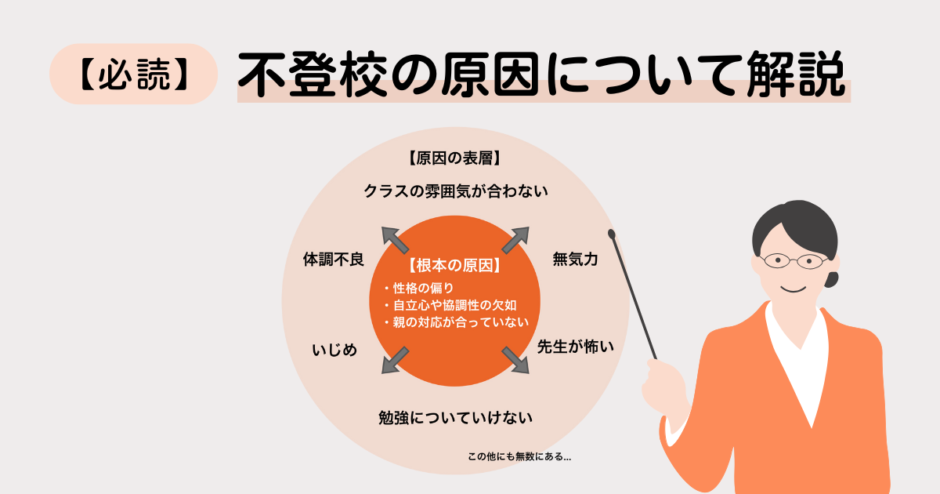

不登校は「いじめ」や「勉強についていけない」「体調不良」といった問題が「不登校の原因」と考える場合が多いですが、同じような状況にあっても全員が不登校になるわけではなく、それらを自分で克服できる子、屈しない子もいて学校に通い続けられるお子さんもいますよね。

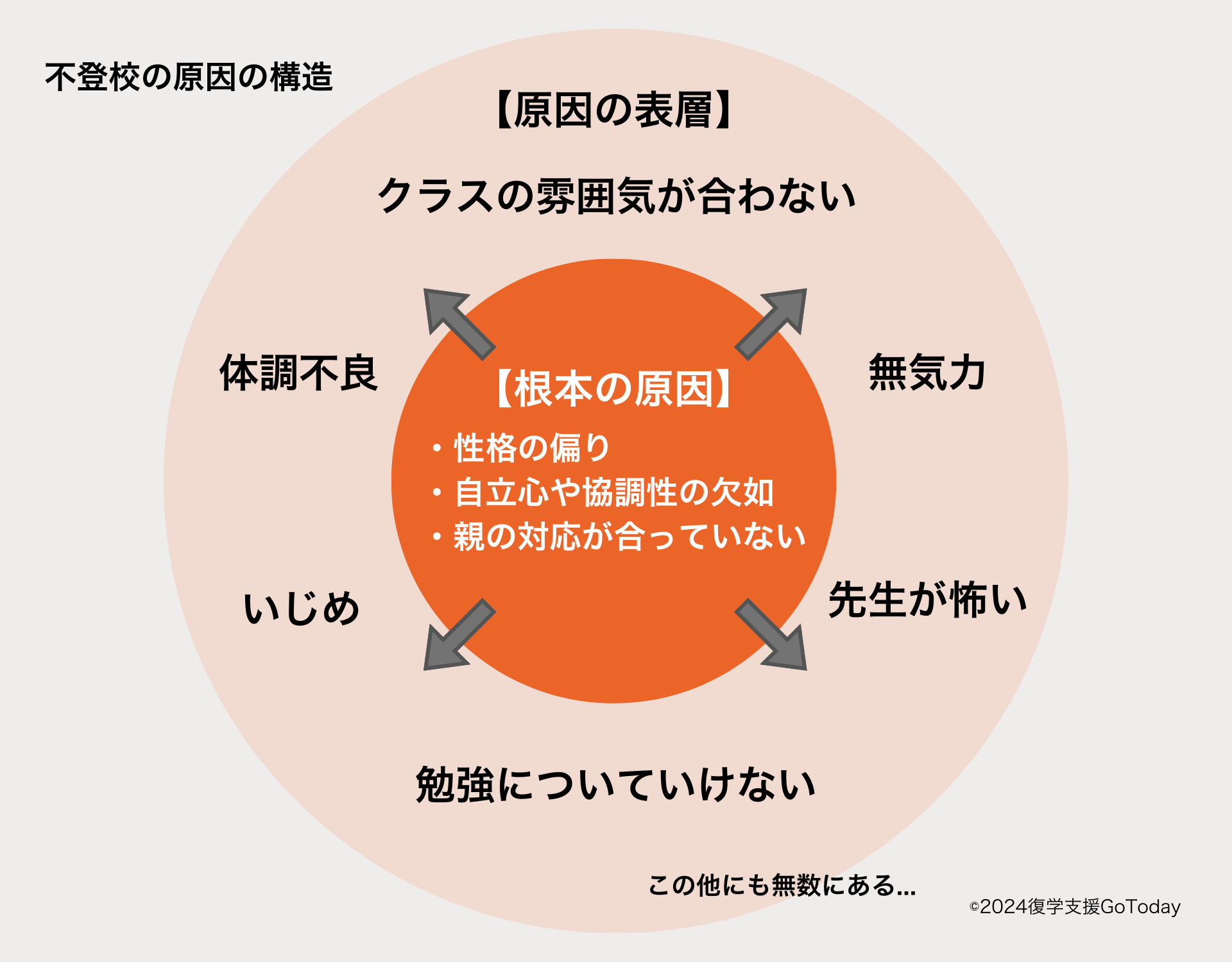

このことから、いじめ、勉強についていけない、体調不良などといった問題は、「原因の表層」であり、「根本の原因」は別のところにあるとGoTodayでは考えています。

また、不登校の原因について、「小学生」や「中学生」、「男子」や「女子」といった学年や性別による違いは、「原因の表層」に現れるきっかけや状況は異なる場合がありますが、不登校の「根本の原因」は共通していることが多いと考えています。

GoTodayでは、支援をお受けする前に、各ご家庭ごとに面談を通じて、じっくりとお話しを伺っています。

そして「学年」や「性別」にとらわれず、お子さんの不登校の「原因の表層」を一つ一つ整理しながら、その奥に隠れている「根本の原因」を見つけ出し、不登校を解決してきました。

不登校を一時的ではなく、本当の意味で解決するためには不登校の「原因の表層」の内側に隠れている「根本の原因」に気づくことが、不登校解決の第一歩です。

この記事では、たくさんの復学事例から見えてきた不登校の「原因の表層」と「根本の原因」について復学事例を交えながらお話しします。

小中学生復学支援GoTodayでは、不登校克服を専門に、小中学生のお子さんの不登校でお悩みのご家庭に「親が変われば、子は変わる」という考えに基づいた支援を提供しています。

2018年から活動を開始し、毎年約40名のお子さんが当支援を通じて復学しています。GoTodayでは、遅刻や早退をせずに毎日教室に通えるようになるまで、復学期間を約3〜4ヶ月以内で教室への復帰を行えるように支援を行っています。

復学後も継続的に登校できるよう、ご家庭に合ったサポートを続けています。

GoTodayについての詳細は、こちらをご確認ください。

最終更新日:2024年8月16日

不登校の「原因の表層」と「根本の原因」を知る

ご家庭ごとに事情は異なりますが、GoTodayではたくさんのご家庭の支援を行ってきて、不登校の原因についてこのように考えます。

「一見、不登校の原因と思えるもの(原因の表層)は本当の原因ではなく、その内側に根本の原因が隠れている」ということです。

- 根本の原因・・・性格の偏り、自立心や協調性の欠如、親の対応が合っていない

- 原因の表層・・・いじめ、勉強についていけない、体調不良、クラスの雰囲気が合わない、先生が怖いなどお子さんによって様々

まず、このことを理解していただくことが重要です。

例えば、「勉強についていけない」ことが不登校の原因に見える場合でも、実はその背景に下記のような性格傾向があると日々の小さな失敗や挫折が積み重なり、大きなプレッシャーとなって学校へ行くこと自体がつらくなってしまうことがあります。

- 完璧主義の性格:「勉強は絶対に間違えてはいけない」と考え、少しのミスでも強い自己否定をしてしまう。

- 理想が高すぎる性格:「常にトップの成績でないと気が済まない」と考え、結果が伴わないと挫折感を抱く。

「勉強についていけない」状態でも確かに学校に行く際の負担になることは間違いありませんが、「勉強についていけない」からといって全員が不登校になるわけではないですね。

先生に注意されながらでもうまくやり過ごしたり、学校から帰ってきて勉強したり塾に通ったりして自分で考え、解決しようとするお子さんもいるわけです。

なので、「原因の表層」である「勉強についていけない」ということに対してのアプローチだけではなく、「根本の原因」である「完璧主義の性格」や「理想が高すぎる性格」といった「性格の偏り」を改善していくことが必要になります。

不登校のお子さんの数だけ「原因の表層」は違い、解決策もその数だけあります。

しかし、その内側に隠れている「根本の原因」を知って、そこにもアプローチして改善していくことでこれから起こりうる無数の「原因の表層」に対処することができるようになります。

そして困難を自分で乗り越えることができ、「不登校を繰り返さない」ようになります。

GoTodayでは、こうした「根本の原因」に気づくお手伝いをさせていただきながら、一人一人に合った対処法を親御さんにアドバイスさせていただき一緒に不登校を解決へ導いています。

学校生活でよく起こる「原因の表層」

例えば、下記のようなものが「原因の表層」にあたります。

- 学校(先生や雰囲気など)が合わない

- 友達に揶揄われた

- 勉強についていけない

- 体調不良(朝起きれない、腹痛、頭痛など)

お子さん本人も口に出して言うこともあったり、親が比較的気づきやすいものです。

しかし、これらに対処するだけでは、学校に継続して通えるようにはならないことがよくあります。

子どもが話すことの中には、親が無意識に「言わせている」場合もあります。

例えば、こんなやりとりが考えられます。

- 「なんで学校に行かないの?」

- 「どうしたの?話してごらん」

こうした問いかけは、子どもにとって“尋問”のように感じられることがあります。

その結果、子どもがその場を逃れるために適当に答えている場合もあるのです。

特に友達関係の問題については、「告げ口」と捉えられることを避けようと、子どもが本音を言えないことも少なくありません。

こうした「アドバイス」や「誤魔化し」は、一見親切に見えますが、子どもの気持ちに寄り添えていないと感じさせることがあります。

その結果、子どもはさらに心を閉ざしてしまうかもしれません。

不登校を解決するためには「原因の表層」だけに注目せず、さらに深掘りして「根本の原因」にアプローチすることが重要です。

気づきにくい不登校の「根本の原因」とは?

不登校の解決には、「原因の表層」だけでなく、そこに隠れた「根本の問題」を見つけてアプローチすることが重要です。

下記のようなものが「根本の原因」にあたります。

- お子さんの性格や考え方の偏り

- 自立心や協調性が育まれていないこと

- お子さんの性格に合っていない親の対応

感受性が強いお子さんは、他のクラスメイトが怒られている場面を見ただけでも自分が叱られたかのように感じ、正義感の強いお子さんは矛盾した状況に直面すると納得するまで追求しようとするため、ストレスを溜めやすい傾向があります。

また、心配性で先々のことを考えすぎるお子さんは、「失敗したらどうしよう」「次にこうなったら困る」と必要以上に先のことに不安に感じ、学校での些細な出来事(例えば、忘れ物をしたらどうしよう・テストで悪い点数だったらどうしようなど)をきっかけに動けなくなる場合があります。

さらに、0か100で白黒をつけたがる性格のお子さんは、何事も極端に捉え「完璧でない自分」を受け入れられず、学校での小さな挫折や不満が原因で自信を失い、不登校につながるケースが少なくありません。

→「不登校になりやすいお子さんの典型的な17の性格」についてはこちらの記事をお読みください。

こういったお子さんの性格に対して親が先回りして対応したり、過保護や過干渉になると、家庭内では子どものペースやこだわりが通用しても、学校の集団生活では同じようにいかないため、子どもがそのギャップに大きなストレスを感じることになります。

家庭では親が当たり前に手伝ってくれることが多いため、お子さん自身はそれを「特別なこと」だと認識していないことが多く、「自分でできている」と思い込んでいることがあります。

学校では家庭のようにサポートが得られない場面が多く、思うようにいかない理由をお子さん自身が理解できません。

こうした状況が続くと、子どもは「なぜうまくいかないのか」を自分で説明できず、やる気を失ってしまうことが多く、不登校の理由として文部科学省の調査で最も多い「無気力」という結果につながっていると考えます。

この結果、家庭では安心できても学校ではストレスを感じると言う状況になり、学校への拒否感や不安感が強まり、不登校へとつながることがあります。

復学事例:原因を見直すことで不登校が解決した事例

ここでは、復学につながった事例を紹介しながら、原因への気づきがどのように対応方法を変えたかを見ていきます。

朝の体調不良の裏に隠れていた『完璧主義』という原因

《不登校のきっかけ》

中学1年生の秋頃、娘さんは朝起きると「目眩」や「立ちくらみ」といった体調不良を訴えるようになりました。この状態が続き、午前中は登校できず、午後から1時間だけ授業を受ける生活が始まりました。

一時的に体調は回復したものの、再び朝からの登校には戻れず、学校に行こうとすると「頭痛」や「吐き気」を訴えるようになり、月に3~4日程度しか登校できない状況に陥りました。

家ではスマホや動画視聴に多くの時間を費やし、外出することはあっても友人との交友はほとんどなく、閉じこもりがちになっていました。新学年のタイミングで「完全復学する」と宣言し、一度は再登校を果たしたものの、10日ほどで再び不登校となってしまいました。

不登校期間(五月雨登校を含む)は約6か月に及び、親御さんは「どうすれば不登校を解決できるのか」と悩み続けていました。

《親御さんの気づきと悩み》

娘さんは学校やクラスに戻りたいという気持ちを持っていたものの、実際には登校できず、不安定な状態が続きました。

この状況に対し、親御さんは「体調不良が原因」と考えていましたが、次第に娘さんの「思考の偏り」(0か100思考、完璧主義、融通がきかない等)が影響している可能性に気づきました。

特に、以下の点に悩んでいました:

- 娘さんが「全てを完璧にこなさなければならない」と思い込み、失敗を極端に恐れていること。

- 再登校が成功しても、この思考が変わらなければ将来的にも困難が続くのではないかという不安。

さらに、相談した多くの機関では「別室登校や適応教室を検討しましょう」「待ちましょう」といったアドバイスが中心で、具体的な解決策にはつながらず、途方に暮れていたといいます。

《GoTodayを選んだ理由》

親御さんはGoTodayのホームページで、不登校の原因や親子関係に関する説明を読み、「これが自分たちに必要な考え方だ」と感じたそうです。特に、

- 「不登校になりやすい子どもの特徴」と「親の特徴」が自分たち親子にぴったり当てはまったこと。

- 「子どもの自立」や「親が変われば子は変わる」という考え方に深く共感したこと。

この2点が支援を依頼する決め手になりました。不登校に直面して子育てに自信を失い、何が正しいのかわからなくなっていた親御さんにとって、GoTodayの考え方は希望の光だったのです。

《復学支援を通じた変化》

GoTodayの復学支援を受ける中で、親御さんは「過干渉」「過保護」「先回り」といった対応が娘さんの自立を妨げていることに気づきました。

家庭教育を学び、次第に「失敗は成功のもと」「かわいい子には旅をさせよ」という考え方を取り入れることで、自分自身の対応を見直していきました。

その結果、娘さんには以下のような変化が見られるようになりました:

- 前向きな思考:以前は「もうダメだ」とすぐに落ち込み、投げやりになっていたのが、失敗を前向きに捉え、気持ちを切り替えられるようになりました。

- 自己肯定感の向上:コンプレックスに感じていた部分を「自分の個性」として受け入れられるようになり、自信を持つようになりました。

- 挑戦する姿勢:失敗を恐れず、物事に前向きに取り組むようになりました。

さらに、意外な効果として、お父さんも変わるきっかけを得ました。もともとお父さんも「0か100思考」で完璧主義な面がありましたが、娘さんの成長を間近で見ているうちに考え方が柔軟になり、ストレスとうまく向き合えるようになりました。

《この事例から学ぶこと》

この事例は、不登校の解決には「表面的な体調不良や行動の改善」だけでなく、「根本的な原因」に気づくことが不可欠であることを示しています。

- 体調不良や登校拒否は表面的な症状であり、背景に思考の偏りや親子関係の影響があることが多い。

- 親御さんが考え方を変え、自立を促す接し方をすることで、子どものポジティブな成長を引き出せる。

「親が変われば子は変わる」という言葉は、この事例でまさに証明されています。

この事例を通じて、不登校に悩む親御さんにとって、解決へのヒントが得られるのではないでしょうか。

発達障害の診断の裏に隠れていた『心配症と自立心の不足』

《不登校のきっかけ》

小学2年生の夏頃、コロナ禍による分散登校が始まった直後から、お子さんは朝「学校に行きたくない」と言い出すようになりました。

登校中に発熱(38℃以上)や腹痛を訴え、早退する日が続きましたが、家に帰ると元気になり平熱に戻るといった状態が続きました。

一週間ほどこの状況が続いた後、登校直前になると真っ青な顔で床に倒れ込み「お腹が痛い」と泣き叫び、ついには完全に学校を休むようになりました。

家では極度の怖がりと母子依存が強まり、10分おきにお母さんに電話をかけ、1時間以内に帰宅するよう要求するように。

これに応じなければ癇癪を起こすため、親御さんも言われた通りにするしかありませんでした。

その後、体調が少しずつ回復した頃、親御さんが「学校に行かせたい」という思いから脅し文句を使い始め、母子登校を開始。

しかし、子どもは保健室でもお母さんから離れず、1人でトイレにも行けない状況が続きました。

この状態は小学3年生になるまで約9か月続きました。

《親御さんの気づきと悩み》

不登校の原因を追求する中で、担任の先生から「授業中上の空で、忘れ物が多く、幼い印象がある」という報告を受け、発達障害を疑い心療内科を受診しました。

しかし、診断結果は「グレーゾーン」で、医師からは「無理をさせない」「時間をかける」ことを推奨されただけでした。

この対応にお子さんは「学校に行かなくていい」と受け取り、状況がさらに悪化。親御さんは「どうすればいいのかわからない」と途方に暮れる日々が続きました。

さらに、母子登校の中で他の子どもたちと比べて「なぜうちの子は当たり前のことができないのか」と落ち込み、子どもに「学校でお母さんと一緒なんて恥ずかしいよ」と責める言葉をかけてしまうこともあり、親子関係が悪化する悪循環に陥っていました。

《GoTodayを選んだ理由》

親御さんはネット検索を通じてGoTodayを発見し、不登校になりやすい子どもの性格特性が「自分の子に当てはまる」と感じたことがきっかけでした。

「親が変われば子は変わる」という考え方に共感し、さらに過去に同じ小学校の生徒が支援を受けて復学した成功例を聞いたことで希望を持ち、依頼を決めました。

《復学支援を通じた変化》

復学支援を通じて、親御さんは「子どもの自立を妨げていたのは自分の過干渉や過保護である」という事実に気づき、対応を変えていきました。

その結果、お子さんには次のような変化が見られました:

- 母子登校が不要になり、登校班で1人で学校へ行き、1人で帰宅できるようになった。

- 授業に集中し、忘れ物が減り、クラスメートと同じように学校生活を送るようになった。

- 放課後には友達と遊ぶ約束をし、公園や友人の家に行くなど、社交性が向上した。

- 1人でトイレやお風呂に行き、子ども部屋で1人で寝るようになった。

- 半日間の留守番が可能になり、塾や水泳教室に1人で通うようになった。

親御さん自身も、「良かれと思ってやっていた過干渉が子どもの自立を妨げていた」と反省し、見守る姿勢を学びました。

それによって、お子さんは自らの力で行動し、自信を持つ子どもに成長しました。

《この事例から学ぶこと》

この事例は、不登校解決には「親の気づきと変化」が不可欠であることを示しています。

- 極度の怖がりや依存の背景には、心配性や自立心の不足が隠れていることが多い。

- 親御さんが接し方を見直し、過干渉から見守りへとシフトすることで、子どもの自立を促すことができる。

「親が変われば子は変わる」という言葉は、この事例を通じて確かなものだと実感できます。

子どもの行動や状況を変えるには、まず親自身が気づき、変わることが求められます。

適切な方法でお子さんを見守り、支える姿勢を学ぶことで、子どもたちは本来持っている力を引き出し、見違えるほど成長する可能性を秘めています。

発達障害と診断され「薬を飲んで様子を見ましょう」と言われたが、原因を見直して復学したケース

《不登校のきっかけ》

小学5年生の3月、息子さんは「明日学校に行きたくない」と突然言い始め、不登校が始まりました。

息子さんは「6年生になったら行く」と話し、実際に新1年生の入学式準備には参加しましたが、それ以降は登校できなくなりました。

息子さんが不登校になった理由は、クラスメイトからのきつい言葉に耐えきれなくなったためでした。

小学校6年生になっても環境は変わらず、別室登校や修学旅行参加などの努力もむなしく、ほとんど登校できない日々が続きました。

その後、中学校に進学すれば新しい環境でやり直せると期待していましたが、入学式後に再び不登校になりました。

《親御さんの気づきと悩み》

息子さんは学校に行かないだけでなく、これまでできていたことが次第にできなくなり、不安はどんどん増していきました。

- レジに並ぶことや道を歩くことが「怖い」と感じるようになった。

- 暗闇やお化けが怖くなり、一人でお風呂にも入れなくなった。

さらに、親御さん自身も深い不安を抱えていました。

- 息子さんの将来がどうなるのか見通せないことへの恐怖。

- 表向きは「休んでいいよ」と伝えつつ、内心では「いつ学校に行けるのか」と焦る自分自身への葛藤。

学校や支援機関、カウンセラーなど複数の専門機関を訪れたものの、「無理しない方がいい」「薬を飲んで様子を見ましょう」などのアドバイスが多く、親御さんの不安を根本から解消するものではありませんでした。

《GoTodayを選んだ理由》

県の不登校支援機関や病院での対応に限界を感じる中、親御さんはGoTodayのサイトに出会いました。

「親が変われば、継続登校ができる」という言葉に強く心を動かされ、悩みながらも最初の面談を受けました。

そこで、「全然大丈夫。すぐ行けるようになりますよ」と言われたことがきっかけで、復学支援を依頼することを決意しました。

《復学支援を通じた変化》

親御さんは復学支援を通じて、自分の子育てにおける「先回り」や「過干渉」の習慣に気づき、考え方を大きく変えることができました。

以前は、息子さんが何かを失敗する前に心配しすぎて口を出してしまうことが多かったのですが、現在は「必要以上に手を出さない」スタンスを取れるようになったとのことです。

復学前、息子さんは「どうせ」と繰り返し、自分を否定する言葉を口にしていました。

しかし、復学後は「どうせ」という言葉を使わなくなり、自信を取り戻していきました。

親に対して感謝の言葉を伝える機会も増えたそうです。

宿題や日々の予定に関しても、親が口を出すことなく、自分で計画を立てて取り組む姿勢が見られるようになりました。

自分のことを自分で考え、行動に移せる力が育まれたのです。

《この事例から学ぶこと》

この事例は、不登校の背景にある「根本原因」に気づくことの重要性を教えてくれます。

- 表面的な症状(発達障害や精神的不安)だけでなく、思考や性格的な特徴に目を向けること。

- 親が接し方や考え方を見直すことで、子どもの成長や変化を引き出せること。

親御さんが自身の接し方や考え方を見直し、心配しすぎる過干渉から一歩引くことで、息子さんが自信と自立心を取り戻していきました。

学校での悩みを深刻にしたのは親の対応?原因を見直して復学

《不登校のきっかけ》

中学入学後、息子さんは月に1~2回ほど体調不良を訴えて学校を休むことがありました。

しかし、6月の終わり頃から毎朝「頭痛」や「腹痛」「気持ち悪さ」を訴えるようになり、朝ごはんも食べられない状態が続きました。

昼過ぎには体調が回復するものの、「遅刻して登校するのは嫌だ」と言い、結局そのまま休みが続きました。

そして、夏休みに入ると不登校の状態が定着しました。

不登校の間はほとんど外出することなく、スマホで動画を見たりゲームをしたりする日々を送っていました。

生活リズムは崩れていなかったものの、学校には放課後に荷物を取りに行ったり、テストを受けたりするためだけに足を運んだ程度でした。

その際も「行きたくない」と何度も口にしていました。

《親御さんの気づきと悩み》

息子さんは「学校へ行きたくないわけではなく、体調が悪いから行けない」と繰り返していました。

しかし、親御さんは以前から「嫌なことがあると頭痛や腹痛を訴える様子」が見られたことが気にかかっていました。

また、小学校時代から仲の良い友達が多く、学校生活は順調だと思っていただけに、「なぜ学校に行けなくなったのか」が分からず困惑していました。

夏休み明けにも登校できない場合、ますます学校に行きづらくなるのではないかという心配が募り、適切な対応方法が分からず悩み続けていました。

様々なブログを読む中で、GoTodayのサイトにたどり着いた親御さんは、「不登校になる親の特徴」や「不登校の本当の原因」に関する説明に深く共感しました。

《GoTodayを選んだ理由》

特に以下の点が自分たちに当てはまると気づいたそうです:

- 「良かれと思っていた対応が、実は子どもの自立を阻んでいた」という事実。

- 嫌なことから逃げる行動の背景に、親の過干渉や先回りが影響している可能性があること。

「親が変われば子が変わる」という考え方に強く納得し、夏休み中に具体的な対応方法を学びたいと考え、支援を依頼しました。

《復学支援を通じた変化》

支援を受ける中で、親御さんはこれまでの「過干渉」や「先回り」の対応を改めるよう指導を受けました。

最初は不安を感じながらも指導を実践したところ、家族全体にポジティブな変化が現れました。

家族全体の変化

- 高校生の兄が、親に頼らず自分で物事を解決しようとする姿勢を身につけ、少しずつ自信を持つようになりました。

- 親御さんは「失敗しても何も言わないことが、子どもを信頼することにつながる」と実感し、過度な心配や口出しをやめるようになりました。

- 父親も以前はイライラして子どもに口出ししていましたが、今では自身の趣味に集中できるようになり、家族全体が落ち着いた雰囲気になりました。

息子さんの変化

息子さんは復学後、自分で起きて準備を整え、学校生活を楽しむようになりました。学校では友達と楽しく過ごし、以前のように嫌なことから逃げる行動は見られなくなりました。

《この事例から学ぶこと》

この事例は、「親の対応」が子どもの不登校に与える影響と、その改善による効果を示しています。

- 子どもの表面的な体調不良の背景には、親の過干渉や自立を妨げる対応が隠れていることがある。

- 親が変わることで、子どもが成長し、嫌なことに向き合う力を身につけることができる。

親が自分の接し方や考え方を見直し変わることで、子どもだけでなく家族全体が成長し、不登校という大きな問題を乗り越えることができました。

自閉症スペクトラムの影に隠れていた『親の先回り』という原因

《不登校のきっかけ》

娘さんは中学1年生の頃から五月雨登校が始まりました。

登校できる日もあったため、当初は深刻に考えず、「時間が解決してくれるだろう」と思っていました。

しかし次第に、登校しようとすると体調不良を訴えたり、不安が募って眠れなくなったりするようになり、夜中に「不安を聞いてほしい」と親を起こすことも増えていきました。

困った親御さんは、スクールカウンセラーや児童相談所、心療内科、講演会など様々なところに相談しました。しかし、そこで得たアドバイスは、

- 「疲れているから休ませてあげて」

- 「途中からや放課後だけでも登校できたらいい」

- 「褒めて、スキンシップを多くして安心させてあげて」

といった内容で、具体的な解決策に結びつくものではありませんでした。

《親御さんの気づきと悩み》

心療内科では「自閉症スペクトラムの可能性が高い」と診断され、薬の服用を勧められました。

医師の指示に従って治療を続けましたが、状況は好転せず、むしろ学校に行けない日が増えていきました。

親御さんとしては「学校に行かせなければ」という気持ちがある一方で、具体的な方法が見つからず、行き詰まりを感じていたといいます。

そんな中、友人の紹介でGoTodayの復学支援を知り、支援をお願いすることになりました。

《復学支援を通じた変化》

GoTodayの支援で教わったことは、これまで親御さんが受けてきたアドバイスとは正反対の内容でした。親御さんは当初、それに驚きつつも、自分自身の対応を見直していく中で次第に「これが必要だった」と実感するようになります。

特に、以下のような点に気づきがあったそうです:

- 親が先回りしすぎて、娘さんに失敗を経験させず、「何もできない子」にしてしまっていたこと。

- 親子が一体化してしまい、娘さんが自分自身で考えたり行動したりする力を奪ってしまっていたこと。

支援を通じて「一歩下がって見守る」という姿勢を学んだことで、親御さんは自分の行動を客観視できるようになり、それが娘さんの変化につながりました。

《この事例から学ぶこと》

この事例は、不登校を解決するためには親御さん自身の対応を見直し、子どもが自分で考え行動する機会を与えることが重要であることを示しています。

- 医療的な診断や一般的なアドバイスが必ずしも正解ではなく、親子の状況に合った方法が必要である。

- 親が一歩下がり、子どもの自立を支える姿勢を持つことで、子どもが前向きに成長するきっかけを作れる。

診断や特性にとらわれるだけではなく、親御さん自身が対応を見直し、自立を促す関わり方を実践することで、お子さんは本来の力を発揮し、前向きに成長できることを教えてくれる復学事例です。

根本の原因に目を向けることで繰り返しを防ぐ

不登校の問題に取り組む際、私たちが「根本の原因」に注目する理由は、「不登校を繰り返すことなく、学校生活を続けられるようにするため」です。

親御さんが一番願っているのは、「お子さんが嫌々学校に行くのではなく、楽しいことも辛いことも自分の力で乗り越え、成長しながら学校生活を楽しめるようになること」ではないでしょうか。

ここで大切なのは、「学校に通えるようになること」は通過点に過ぎず、ゴールではないということです。

学校生活を通じて、お子さんが「自立心」や「協調性」を身につけて成長していくためには、不登校の「根本の原因」を見つめ、そこにアプローチする必要があります。

不登校の繰り返しを防ぐためには

一度不登校になると、簡単に元通りにはならず、学校に復帰してもまた不登校になるケースが少なくありません。

この繰り返しによって、お子さん自身が自信を失ったり、周囲から「学校に通えない子」というレッテルを貼られてしまうこともあります。

不登校を繰り返さないためには、単に「学校に行けるようにする」だけではなく、その「根本の原因」(性格の偏り、自立心や協調性の欠如、親の対応がお子さんに合っていない)、に目を向けて適切な対応をすることが重要です。

不登校は「学校に行かない」だけではない

実際に不登校を経験された親御さんは、不登校が単に「学校に行かない」という問題だけではなく、日常生活での問題行動やコミュニケーションの課題と結びついていることを感じていると思います。

だからこそ、「根本の問題」にアプローチし、単に「学校に行けるようにする」のではなく、継続して学校生活を送れるようにするための対策が必要なのです。

GoTodayの復学支援

GoTodayは「親が変われば、子は変わる」という考えのもと、お子さんが教室へ復帰し、継続登校できるように支援を行っています。

支援をお受けする前には、面談をさせていただき、お子さんの不登校の経緯や親子の会話記録を見させていただいています。

それらを通じて、各ご家庭ごとの不登校の「原因の表層」をよくお聞きして、そこから「根本の原因」をつきとめ、具体的な方針をお伝えしています。

GoTodayでは、様々なケース(長期不登校・昼夜逆転・ゲーム依存・家庭内暴力など)に対応してきましたので、不登校の原因を知り、お子さんに合った対応を知りたいと思われる親御さんは一度ご相談いただけたらと思います。

復学支援の内容・料金については下記をお読みください。

お悩み別の考え方・対応策は下記のページでお読みいただけます。

原因がわからない場合によくある親御さんの疑問・質問

- 不登校の原因がわからず、本人に聞いても分からないと言います。それでも復学できますでしょうか?

- はい、復学は可能です。

Go Todayでは、「親が変われば子どもも変わる」という考え方を大切にしています。

たとえ不登校の原因がはっきりしなくても、親御さんの関わり方が変わることで、お子さんが少しずつ自立心や協調性を育み、復学・継続登校ができるようになります。

友達関係のつまずきや勉強への苦手意識などがきっかけだったとしても、今後同じようなことが起きたときに、自分で乗り越えられる力を育てていくことで、不登校を繰り返さずに学校に継続登校できるようになっていきます。

- 原因がはっきりしないまま動いて大丈夫なのでしょうか?

- はい、大丈夫です。ただし、注意が必要なポイントがあります。

不登校には、表面的な「きっかけ」と、もっと深い「根本的な原因」の2つがあると私たちは考えています。

たとえば「友達とケンカした」「授業についていけない」といったきっかけに対処するだけでは、根本的な部分が変わっていなければ、また同じような形で不登校が繰り返されることがあります。

Go Todayでは、そうした根本原因の改善に取り組みながら、復学の過程の中でお子さんの本音やきっかけを探っていく方法をとっています。無理に原因を聞き出すのではなく、できるだけお子さんの負担が少ないかたちで、学校復帰を目指していきます。

- 本人が「わからない」と言っているのは、本音を話していないだけではないでしょうか?

- たしかに、本音を話していない場合もあります。ただ、それが「親子関係の問題」とは限りません。反抗期の時期にあたる高学年〜中学生くらいのお子さんは、親に素直に気持ちを話さないことがよくあります。

また、お子さん自身も「なぜ学校に行けないのか」がはっきり言葉にできず、漠然とした不安を感じていることも少なくありません。

「わからない」と言われると、親としては不安になるかもしれませんが、それだけで親子関係が悪いということではありません。焦らず、関係づくりを続けていく中で、少しずつ本音が見えてくることが多いですので、あまり気にしすぎないようにしてください。

- 理由を聞き出さないと、根本的な解決にならないのでは?

- 実は、無理に聞き出そうとすることが逆効果になることもあります。

お子さんに「理由を教えて」と何度も聞くと、それがプレッシャーになってしまい、ますます話さなくなることがあります。また、「何か言わなきゃ」と思って、過去に感じたこと(友達とのトラブル、先生が怖かった、体調不良、勉強の不安など)をとりあえず口にするケースもあります。

でも、そうした出来事は、多くの子が学校生活の中で一度は経験することです。

そこに対策をしても、お子さん自身の「どう乗り越えるか」という力が育っていなければ、また似た場面でつまずいてしまうかもしれません。

Go Todayでは、「親が変わる」を実践しながら、無理に理由を聞き出すのではなく、関係性を築きながら自然と本音が見えてくる過程を大切にしています。根本的な改善は、そこから始まります。

- 原因がわからないので、毎日話しかけるのも怖いのですが、こういう時はどう話しかけたら良いでしょうか?

- Go Todayでは、親御さんがひとりで悩みを抱え込まないよう、日々の電話相談やメールを通じて、そのとき必要な関わり方をお伝えしています。

「どうしたらいいのか分からない」という状態は、決して親として失格なわけではありません。

「変わりたい」「何とかしたい」という気持ちがあれば、私たちはその思いに伴走していきます。

- 原因が分からないのですが、どこに相談すれば良いのでしょうか?

- 不登校の原因がはっきりしない中で、どこに相談すればよいのか分からず、不安になる親御さんはたくさんいらっしゃいます。

実際、多くのご家庭では、学校の先生やスクールカウンセラーの勧めで精神科や心療内科を受診されるケースがあります。その際に、発達障害・適応障害・起立性調節障害・強迫性障害などの診断を受けることも少なくありません。薬を処方されるケースもあります。

ですが、私たちはこう考えています。

「学校に行けていない」という現実が、強い罪悪感や将来への不安につながり、一時的に情緒が不安定になっている場合も多いということです。突発的な行動や戸惑うような言動があったとしても、それが必ずしも「病気」だからではなく、今の状況が生み出す一時的な反応であることもあります。

こうした背景をふまえ、Go Todayでは、診断や原因がはっきりしていない段階でも、簡易相談を通じてご相談いただける体制を整えています。

「どこに相談したらいいのか分からない」と感じている段階であっても、どうぞ一度、お気軽にご相談ください。

- 原因がわからず「見守ってください」とよく言われますが、何をどう見守ればいいのでしょうか?

- よく聞く言葉ですが、実際は「どうすればいいのか分からない」という親御さんがほとんどです。

「見守りましょう」と言われても、

・話しかけない方がいいのか?

・でも何も言わないと生活が乱れてしまう…

と悩んでしまいますよね。

多くの支援機関では「見守る」という言葉だけが一人歩きしていて、具体的な関わり方まで教えてくれないこともあります。Go Todayでも「見守りが大切」とお伝えすることはありますが、それはただ「何もしない」ことではありません。

子どもの問題と親の問題をきちんと切り分けて、子どもの課題には口や手を出さずに、自立を促すような関わり方をしていくという意味での「見守り」です。

もちろん、わがままや非常識な行動まで見守るわけではありません。

学校復帰のきっかけをつくるのは親御さんではなく、私たちの役割です。親御さんが無理にきっかけを作ろうとしなくてよいからこそ、落ち着いて「見守る」ことができるのです。

- 自分の関わり方が原因だったのでは…と考えてしまいますが、不登校の原因がどのように考えたら良いのでしょうか?

- そう感じてしまうのは、とても自然なことです。でも、決して親御さんだけのせいではありません。「不登校は親の育て方が原因」と言われることもありますが、実際にはそう単純なものではありません。

不登校は、お子さんの性格や感じやすさ、親との関わり、学校や周囲の環境など、さまざまな要因が重なって起こるもので、誰にでも起こりうることす。

私たちは、「親が変われば子も変わる」とお伝えしています。これは、「親が原因だから変わってください」という意味ではありません。お子さんにはその子なりの感じ方やこだわりがあり、そうした性格や特性に合った関わり方に変えていくことでお子さんにも間接的に変化が現れるという意味です。

親御さんが自分を責めるのではなく、「今できる関わり方」を一緒に見つけていくことで、お子さんの変化も生まれていきます。私たちはそのサポートをしています。

- 「いじめ」や「勉強のつまずき」など、はっきりした理由がある場合でも、親が変わることで子どもが自立し、継続登校は可能でしょうか?

- はい、可能です。

人間関係のトラブルや勉強の遅れなどは、実は多くの子どもたちが学校生活の中で一度は経験するものです。そして、これから先も同じような困難に直面することはあるかもしれません。

大切なのは、そのたびに学校を休むのではなく、「どう対処していくか」を自分で考え、行動できる力を育てていくことです。

Go Todayでは、親御さんの関わり方が変わることで、お子さんの自立心や協調性が育ち、学校に通いながら問題を乗り越えていける力を身につけられるように支援しています。

ただし、明らかないじめや深刻なケースがある場合には、復学に向けた支援を始める前に、学校側との対応や安全確保が必要になることもあります。そのようなケースでも、ご家庭と一緒に状況を見極めながら進めていきますので、ご安心ください。

- 子どものSOSに気づけなかったことを悔やんでいます。もう少し早く対策していれば、不登校にならなかったのでしょうか?

- 親として、もっと早く気づいてあげられたのでは…と悔やんでしまいますよね。

たしかに、もっと早く対策できていれば、不登校にならずにすんだ可能性はありますが、不登校になりやすい気質や、環境の変化に敏感な一面がもともとあったお子さんが、「今回の出来事をきっかけに登校できなくなった」と考えることもできます。

大切なのは、「もっと早く気づけていれば」と過去を悔やむことではなく、今の現実を受け止め、これからどうお子さんを支えていくかに目を向けることです。

Go Todayでは、過去の原因探しではなく、「今ここからどう立て直していくか」を大切にしています。お子さんの学校復帰や、自立へ向けた一歩を一緒に考えていきます。

- 子どもに「なんで行けないの?」と聞いてはいけないのでしょうか?

- 行けない理由を知りたいと思うのは、当然の親心ですよね。「どうして行けないの?」と聞きたくなる気持ちは、親としてとても自然なことです。

ですが、お子さんの年齢によって反応は大きく異なります。

たとえば、小学校低学年のうちは「〇〇が嫌だった」など、比較的素直に答えることもあります。しかし、高学年〜中学生になると、理由をうまく言葉にできなかったり、親に本音を話すことに抵抗を感じたりすることが多くなります。

また、「なんで?」と聞かれたから、とりあえず何か理由をひねり出して答える…というケースも少なくありません。

その場合、表面的な理由だけが見えてしまい、本当の気持ちにはなかなかたどり着けないこともあります。

Go Todayでは、無理に理由を引き出そうとせず、自然なやりとりの中で子どもの本音を少しずつ見つけていくことを大切にしています。

こんにちは。

3兄妹の子どもを持つ看護婦をしている母です。

長男(現・高1)次女(小4)の不登校で4年悩んでいます。長男はどうやこうやで行ってますが、次女はどう対応していいかわからずの今現在にいたり育児書や占いだったりと藁をもつかみたい思いでした。そしてやっとこちらの本を昨日発見。全くうちと一緒だ~っと共感でした。理由なき不登校。カウンセリングもうけましたが結局どうしていいかわからず、行ったかと思ったら行けなかったり、主人に相談しても私のせいだと言われ私のメンタルが崩れ別居となりました。

今は無理矢理でいいから連れてきて下さいと先生から言われており、学校まで送り玄関まで行くのですが帰ろうとするので先生が押さえつけてる状態です。しばらくするとケロッと何事もなかったように過ごしてるそうです。

悩み疲れました。

宿題、時間割、忘れ物、早く寝ないなどやれない結局母親のせいにされるんですよね

それが嫌で過保護になってたと思いました。

U.C様

書籍、ブログをお読みいただき、

コメントも書いていただきありがとうございます。

現在の状況拝見いたしました。

不登校は子どもの性格も関わっていますが、周りにはあまり理解されず、悩まれている親御さんも沢山いらっしゃいます。

ご存知かと思いますが、

お問い合わせよりご連絡いただけましたら、復学支援の面談など行っております。

[…] 不登校から継続登校が難しい理由 これが私たちが考える不登校の原因です。 […]

[…] 原因については、こちらの記事をご覧ください: 【必読】不登校の原因を復学の専門家が事例で解説 […]

[…] しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。→ 【必読】不登校の原因を復学の専門家が事例で解説 […]

[…] 不登校の原因は、お子さんの性格傾向やその気質にあることがあります。(詳しくはこちら) […]