- 他の兄弟への不登校の影響を最小限にして連鎖を止めるための方法を知りたい

- 兄弟での不登校事例や復学事例はあるのか知りたい

- 他の兄弟も将来的に不登校になる可能性があり心配している

兄弟のうち一人が不登校になると、もう一人にも連鎖して影響が及ぶのではないかと、不安な気持ちを抱えていらっしゃる親御さんも多いのではないでしょうか。

この記事を読まれているあなたも、現在すでに兄弟で不登校の状況にあるか、あるいは将来的な“連鎖”を心配しておられるのだと思います。

私たちGo Todayでは、これまでに「兄弟全員が不登校になったケース(最大5人兄弟)」も含め、多くのご家庭の復学を支援してまいりました。

本記事では、そうした支援経験をもとに、

- 不登校が兄弟間で連鎖する可能性

- 連鎖が起こる3つの主な理由

- 親としてできる具体的な防止策

- すでに連鎖してしまった場合の対応法

- 実際の解決事例

といった観点から、親御さんの不安を少しでも軽くできるように解説していきます。

小中学生復学支援GoTodayでは、不登校克服を専門に、小中学生のお子さんの不登校でお悩みのご家庭に「親が変われば、子は変わる」という考えに基づいた支援を提供しています。

2018年から活動を開始し、毎年約40名のお子さんが当支援を通じて復学しています。GoTodayでは、遅刻や早退をせずに毎日教室に通えるようになるまで、復学期間を約3〜4ヶ月以内で教室への復帰を行えるように支援を行っています。

復学後も継続的に登校できるよう、ご家庭に合ったサポートを続けています。

GoTodayについての詳細は、こちらをご確認ください。

最終更新日:2024年8月16日

データで不登校が兄弟で連鎖する可能性を解説

実際、私たちGo Todayが支援する中でも、兄弟姉妹の不登校が“連鎖する”ケースは少なくありません。

特に、不登校の兄弟が身近にいることで、その姿に知らず知らずのうちに影響を受けてしまうことはよくあります。

たとえば、下の子が一時的に気分が落ちていたタイミングで、家で過ごす兄や姉の様子を見て「自分も学校に行かなくてもいいのかも」と感じてしまい、登校への意欲が徐々に下がっていく…といった流れです。

ただし、すべての兄弟姉妹が同じように不登校になるわけではありません。

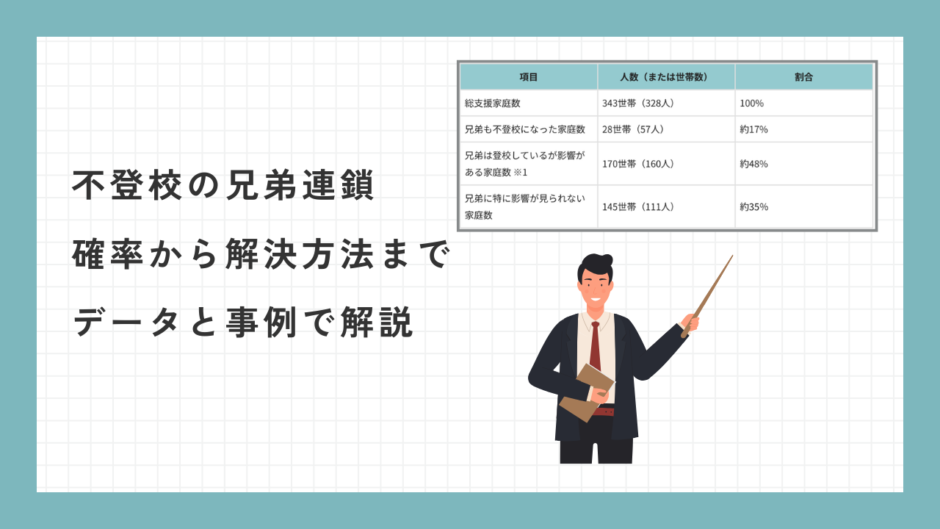

Go Todayにご相談いただくご家庭のデータをもとに見ると、

- 兄弟も不登校になった家庭数:約17%

- 兄弟は登校しているが影響がある家庭数:約48%

という結果が出ています。

つまり、65%(17% + 48%)の家庭で兄弟に何らかの影響が出ているということになります。

【表1】Go Todayで支援したご家庭の統計(2018年〜2025年5月現在)

| 項目 | 人数(または世帯数) | 割合 |

|---|---|---|

| 総支援家庭数 | 343世帯(328人) | 100% |

| 兄弟も不登校になった家庭数 | 28世帯(57人) | 約17% |

| 兄弟は登校しているが影響がある家庭数 ※1 | 170世帯(160人) | 約48% |

| 兄弟に特に影響が見られない家庭数 | 145世帯(111人) | 約35% |

※1「兄弟は登校しているが影響がある家庭」とは:

兄弟は登校を続けているものの、生活リズムの乱れ(夜更かし・朝起きられない・遅刻など)、感情の不安定さ(イライラ・不機嫌・無気力など)、登校しぶり、家庭内での兄弟間のトラブル(暴言・不仲など)

などのような変化が見られる家庭を指します。

こうした数字からも分かるように、不登校は家族全体の関わりの中で起こる現象であり、特に兄弟姉妹間の影響は無視できません。

親御さんとしては「まさか下の子まで…」と戸惑われることもあると思いますが、まずはこうした傾向やリスクを知ることが、適切な対策をとる第一歩になります。

上記で実際の支援のしているご家庭の統計を掲載させていただきましたが、次にどんな影響が兄弟にあるケースが多いかも参考までに実際の支援の統計データを掲載いたします。

兄弟に起きやすい影響 4つ

不登校のお子さんの対応で、兄弟姉妹へ対応が難しくなることは、どのご家庭でも起き得ます。「まずは不登校の子を何とかしないと」と思いますよね。

でも、気づくと下の子の様子も少しずつ変わっていて、「まさか、この子まで…?」と不安がよぎる親御さんも多いのではないでしょうか。

ここでは、Go Todayにご相談いただいたご家庭で、特に多く見られる兄弟への影響を4つお伝えします。

● 生活の乱れ

不登校になると、兄弟姉妹に最も影響が出やすいのがこの「生活リズムの乱れ」です。

具体的には、こんな変化が起きやすくなります。

- 夜更かしをしてしまう

- 宿題や提出物を後回しにするようになる

- ゲームやスマホの使用時間が増え、約束を守らなくなる

- 朝起きられず、学校に遅刻することが増える

不登校の兄弟が夜遅くまでゲームやYouTubeを見ている姿を目にすると、弟妹もつい一緒に夜更かししがちです。

親御さんは「せめて下の子はちゃんと早起きしてほしい」「このままじゃ学校にも行けなくなるのでは…」と、見守るしかない焦りも感じると思います。

生活リズムが乱れると、精神的にも不安定になりやすく、学校生活への影響も避けられません。

● 学校に対する不安や抵抗感

「お兄ちゃんが学校に行かなくなってから、兄弟も『学校に行きたくない』と言い始めてどうしていいかわからない」と相談を受けることが多くあります。

兄弟が不登校になると、「学校に行かないこと」が選択肢として兄弟にも伝わります。実際、子どもたちは兄弟の姿を日常的に見ているため、無意識のうちに

- 「学校はつらい場所」

- 「学校に行かなくてもいいんだ」

という考え連鎖して起こります。

● 感情の不安定さ(イライラ・無気力など)

家庭内がピリピリした雰囲気になり、落ち着かず情緒不安定になります。

● 兄弟の不仲

主に兄姉が不登校の場合、不安定になったりイライラして弟や妹に暴言や暴力が起こり、仲違いします。

不登校が兄弟に連鎖する3つの理由

親御さんにとっては、不登校のお子さんの対応だけでも悩みや心配が尽きない中で、兄弟への影響にも気を配らなければいけないというのは、とても大きな負担だと思います。

ご家庭によって背景はさまざまですが、なぜこのような連鎖が起きるのでしょうか。

ここでは、主な3つの理由をご紹介し、それぞれを詳しく解説していきます。

1.兄姉の姿を見て真似する

親御さんとしては不登校ではない兄弟への対応は非常に迷われると思います。

特に、兄や姉が学校に行かずに家で過ごしている様子を日常的に見ていると、「学校に行かなくてもいいんだ」といった考えが、無意識のうちに心に刷り込まれていくことがあります。

最初は「ちょっと休んでみたいな」といった軽い気持ちだったとしても、それが何度か続くことで、登校への意識よりも休む意識が強くなるケースも少なくありません。

ただ、中には不登校になっている兄弟をみて、「不登校になりたくない」「あんなふうになりたくない」といって全く影響を受けない場合もあります。

それは、本人の気質であったり、兄弟仲にも左右されてきます。

2.兄弟共に不登校になりやすい性格

不登校の原因は、お子さんの性格傾向やその気質にあることがあります。(詳しくはこちら)

兄弟も不登校になりやすい性格や気質が似ている場合、学校で嫌なことがあったり、不安定な時に影響を受けて不登校になるケースがあります。

たとえば、完璧主義、内向的、周囲の目を気にしすぎるといった傾向があると、学校という集団生活の中で強いストレスを感じると不登校になるケースがあります。

また、家庭内の雰囲気や親子関係も、兄弟間で共有される環境要因の一つです。もし家庭が緊張状態にあったり、親の期待が過剰だったりすると、それに敏感に反応しやすい性格の兄弟たちは同じように学校生活に困難を感じてしまうことがあります。

3.不登校ではない兄弟に不満を抱かせてしまっている

不登校の子どもには、どうしても親の関心や関わる時間が増えます。これは仕方がないことではありますが、不登校へのお子さんへの特別対応をしすぎると、学校に通っている兄弟が「自分は学校に言っているのに」と感じ、不満を抱えることがあります。

不登校のお子さんへの特別対応の例として

・子どもの好きなものばかりを作る

・学校の時間も制限なくゲームができる

・夜中に起きていても注意しないなど

学校を休んでいるお子さんには休んでいる子の対応をして、登校しているお子さんにはそれに合った対応をして行くことが望ましいです。

できる限り、学校に行っている兄弟に合わせて、できる限り同じ対応をして行くことが望ましいです。

私たちは、兄弟がいる場合は不登校のお子さんだけではなく、その兄弟への対応についても親御さんへお伝えしています。

兄弟の不登校の連鎖を防ぐ考え方・対策

兄弟の不登校の連鎖を防ぐためには、不登校でも不登校でなくても兄弟同じ対応を心がけ、不登校児だけ特別扱いを避けることが重要です。

不登校の兄弟に対して特別扱いをすると、不登校ではない兄弟が「不登校になれば特別扱いしてもらえるのか」と誤解し、不登校を真似する可能性があるからです。

また、公平な対応を心がけることで、兄弟間の嫉妬や誤解を防ぎ、不登校の連鎖を防ぎます。

しかし、兄弟を平等に扱うことは親としては非常に難しい課題で、バランスを取るのは簡単ではありません。

例えば、兄が不登校になった場合、親や周囲は兄に寄り添い、家庭が兄中心の生活リズムになりがちです。

しかし、兄に対しても学校に行っている子と対等に普段通りに接することで、弟が「自分も不登校になれば特別扱いしてもらえる」と考えることを防ぎます。

このようにするためには、親ができる限り子どもたちに公平な対応を心がけることが重要です。

不登校の連鎖を防ぐためには、兄弟を公平に扱い、特別扱いを避けることが良いです。

簡単ではないかもしれませんが、家族のバランスをとることが大切です。

兄弟で不登校が連鎖してしまった場合の解決方法

お子さんの不登校が続き、さらに兄弟にも同じような傾向が現れてくると、親御さんとしては「どうしたらいいのか分からない」と、戸惑いや不安を感じると思います。

兄弟で不登校が連鎖してしまった場合、「親の力が足りないから」ではなく、非常に複雑で、ご家庭だけで立て直すのが難しいものなのです。

お子さん一人ひとりが抱えている背景に加えて、兄弟同士の関係性や感情が重なり合い、状況はより深刻になることがあります。

兄弟は、お互いの様子をとてもよく見ています。

たとえば、片方が学校に行き始めても、もう一方が不登校のままだと「自分だけ頑張らなきゃいけないの?」という不安や罪悪感が生まれ、再び足が止まってしまうこともあります。

だからこそ、個別の対応ではなく、兄弟それぞれの状況をふまえた上で、同じ方向を向いて少しずつ動き出せるような支援が必要になります。

解決のために必要な支援の方法

このような状況を乗り越えるには、以下のような支援体制が有効です:

- 兄弟を同時に支援する方針:可能な範囲で同じタイミングでの学校復帰を目指すことが望ましい

- 家族全体へのサポート:本人だけでなく、ご家庭の状況や親御さんの関わり方を含めた家庭全体の支援

- 親御さんへの具体的な関わり方のアドバイス:子どもを無理に変えるのではなく、親の対応を工夫することで間接的に子どもの変化を促す

Go Todayの支援の特徴

Go Todayでは、兄弟が不登校である場合も、無理なく復学できるように調整しながら、基本的には同じ登校日を設けるなどしています。

兄弟で不登校にお悩み親御さんに向けてGoTodayの復学支援ではどのような考え方・方針で行っているのか、こちらのページでも解説しています。

もちろん、「まずは自分たちでできることを試したい」と思われる方もいらっしゃると思います。ですが、兄弟間で不登校が連鎖している場合は、さまざまな要因が複雑に絡んでおり、専門的な視点や介入が不可欠です。

具体的に親御さんができることは状況によって違います。ほとんどの場合いろんな要素が絡み合っているため、複雑なので支援を頼らないとかなり難しいと考えています。

GoTodayの復学支援の詳細はこちらをご確認ください。

兄弟で不登校が連鎖した場合の解決事例

改善策や克服の仕方は家庭ごとに異なるので、参考までにGoTodayで復学支援を受けられたご家庭で不登校が兄弟で連鎖している、もしくは兄弟にも影響が出ている家庭の復学事例を紹介します。

姉弟で不登校 「子ども達の様子を細かく相談し、一つ一つ的確なアドバイスをいただきました」

● 不登校の状況

我が家には小5の長女、小3の長男、そして年少の次女の3人の子どもがいます。そのうち小学生の2人が不登校の状態でした。

長男は、2年生の夏休み明けから登校しぶりが始まり、遅刻しながらもなんとか毎日通っていましたが、姉が不登校になったことがきっかけで休みがちになり、3年生のゴールデンウィーク明けには完全に行けなくなりました。

友達と遊ぶことが大好きだったのに、家でテレビばかり見るようになり、対人関係も難しくなってきているように感じました。

長女は、小4の1年間、中学受験のために塾通いをしており、当初は意欲的に取り組んでいましたが、徐々に「塾も学校も完璧にこなさなければ」と背負いすぎて、息抜きができなくなっていました。

4年生の2月、塾の学年が上がるタイミングで「塾も学校も行きたくない」と言い出し、ついに不登校になりました。

塾は非受験コースに変えましたが、それでも通えず退塾。学校にも時折は登校するものの、安定はせず、自分一人か友達と気まぐれに行く程度でした。

● 親御さんのどんな言動をどう改善したのか

お母様は「片付けなさい!」「遊ぶ前に宿題をやりなさい!」「早くしなさい!」と毎日のように言っており、長男がベッドにしがみついて登校を嫌がると、力づくで引っ張り起こしていました。

指導が始まってからは、子どもたちの小さな変化に応じた具体的なアドバイスを毎日いただき、言われた通りに対応を変えていきました。

支援の中で取り組んでいただいたことは、

- 「見守る姿勢」を学び、実践

→ 言いたいことが山ほどあっても、あえて口を出さず、子どもが自分で動くのを待つようにしていただく - 過干渉だった自分を意識的に抑える

→ それまでは「指示・命令」が多かったのですが、聞く姿勢に変えました。 - 自分自身の感情の扱い方を見直す

→ 毎日の電話相談を通じて、お母様自身の不安も減らし、以前より穏やかに接することができるようになりました。

すると、反抗的でイライラしがちだった長女が徐々に穏やかになり、弟に八つ当たりすることもなくなりました。

長男は「お母さん、なんか最近人格変わったね」と言うほどで、私自身の変化が、子どもたちにも伝わっていったのだと思います。

● 登校後、お母様より

12月、冬休み前に2人揃って再登校を果たしました。

登校しぶりも一切なく、2人とも毎朝自分で起きて準備をし、時間を見て登校するようになりました。声かけも付き添いも不要で、こちらが驚くほどです。

長女は「毎日楽しいんだぁ!」と満面の笑顔で話し、長男は風邪が治ったときに「やったー!学校行ける!」と喜ぶようになりました。

「親が変われば、子も変わる。今では毎日元気に登校しています」

● 不登校の状況

我が家には中学1年の娘と小学4年の息子がいます。2人とも、昨年から不登校になりました。娘は昨年6月ごろから週に2回ほど学校を休むようになり、夏休み明けも1週間続けて休むように。

別室登校を試みましたがそれも難しくなり、10月からは完全に登校しなくなりました(約10ヶ月の不登校)。

息子もほぼ同時期の6月から登校しぶりが始まり、9月以降は完全に不登校に。気づけば、2人とも動画やゲームばかりの生活になっていました。

● 親御さんのどんな言動をどう改善したのか?

お母様は、「親としてちゃんとしなければ」と思い込むあまり、気づかないうちに過保護・過干渉になっていました。

例えば:

- 「学校には行くものだ」と考え、行きたがらない子を無理に登校させようとした

- 布団から出ない娘にイライラし、玄関で泣く息子にも「とにかく行きなさい」と言ってしまった

- 子どもが家にいる間は、少しでも良い環境を作らなきゃと先回りして何でも手を出していた

実はそれまで、自分が過干渉・過保護だとはまったく思っていなかったようですが、支援を受けていただく中で、自分の言動が子どもたちの「自分で動こうとする力」を奪っていたことに初めて気づかれました。

支援を通じて実践していただいたことは、以下のような関わりの変化でした:

- 「親から発信しない」姿勢を徹底

→ 子どもが自分から話しかけてくるまで待つ - 「子どもが自分で決める」ことを尊重

→ 口出し・先回りをやめ、自分でできることは口を出さない - 「困ってもすぐに手助けしない」スタンスに転換

→ 見守ることで、子ども自身が考え始めた

すると少しずつ、子どもたちが自分から行動するようになっていきました。

● 登校後、お母様より

登校初日。なんと2人とも自分で準備をして、元気に登校していったのです。それから1ヶ月ほどは、小さなつまずきもありました。

娘は翌日に学校を休んだり、息子は「プリントをなくした」と言って登校しなかった日もありました。でもその都度、支援からのアドバイスに従い、「慌てず・焦らず・見守る」ことを続けることで、大きな問題にはなりませんでした。

今では、宿題も夜9時に姉弟並んでリビングで取り組むようになりました。娘は部活にも毎日参加し、友達とコンサートに行く計画も立てています。息子は友達と外で遊び、映画にも一緒に行っています。

【再登校後4ヶ月】

再登校から4ヶ月が経った今、2人とも毎日元気に学校へ行っています。娘は合唱祭に参加し、「クラスが最優秀賞を取ったよ!」と嬉しそうに報告してくれました。

一人でコンサートグッズを買いに出かけ、その場で知り合った人とグッズの交換をしてくるほど、行動力も社交性もついてきました。あんなに人見知りだったのに、自分でも驚いているようです。

息子も友達との関係が広がり、毎日楽しそうに遊んでいます。学校でも手を挙げて発表するようになり、担任の先生から「とても明るくなりましたね」とお褒めの言葉をいただきました。

子どもたちがこれほどまでに成長できたのは、間違いなく、親である私が変わることを学び、実行できたからだと思います。

そして、「子どもを信じて、余計な口出しをせずに見守る」という姿勢が、こんなにも大きな変化を生むのだと実感しました。

子どもたちとともに、私自身も少しずつ、親として成長しています。この経験を通じて、「悩んでいるのは親だけじゃない。子どもも同じように苦しんでいた」と気づくことができました。

「兄弟も同じように学校に行かなくなるのでは」と毎日が不安でした。

● 不登校の状況

娘は、最初の1ヶ月半は五月雨登校をしていましたが、徐々に登校することが難しくなり、完全な不登校になってからは4ヶ月が経過していました。

その頃の娘は、「学校にはもう行かない」「勉強もしない」と口にし、家族以外の人と会いたがらず、「大人には会いたくない」と強く拒否していました。

夜になると「怖い」と言って目を閉じられず、寝るのは深夜12時過ぎ。私にも一緒に起きていて欲しいと言ってきました。

お風呂も週に1〜2回しか入れず、唇の皮をむいてしまうこともありました。担任の先生との電話も拒否。学校から離れ、勉強は一切していませんでした。

さらに追い打ちをかけるように、2学期の始業式当日、私が病気で緊急入院することになってしまい、娘の気持ちはより一層不安定になっていきました。

● 親御さんのどんな言動をどう改善したのか?

支援が始ってから親御さんに変えていただいた具体的な関わり方は以下のようなことです。

- 一緒に夜更かしせず、親が先に寝るようにした。

- お風呂に入るよう促すのをやめ、本人に任せた

- 無理に話しかけたり、答えを与えたりしないように意識する

このような対応を続けていくとお風呂に入らず、深夜まで母と一緒に起きていた娘さんが、一人で寝るようになりました。

また、家族以外の人と話すこともできるようになり、自分の気持ちを伝えられるようになりました。少しずつ娘さんの行動が変わっていったのです。

● 登校後、お母様より

再登校の日。

娘は自分で起きて、支度をして、ひとりで登校していきました。

そのときリビングに私ひとり。

しんと静まり返った部屋を見た瞬間、胸が熱くなり、安堵と感動で自然と涙があふれました。

再登校から1ヶ月経ち、娘は継続して登校しています。朝自分で起き、学校へ行く準備をし、帰宅後は好きなように過ごしています。宿題も自分のタイミングで行い、夕食、入浴、翌日の準備をして寝ています。

母親は食事を作り、洗濯をするだけです。この生活に幸せを感じ、過去の過保護・過干渉な対応に気づきました。

娘が今も家にいるとしたら、自分が変わらなかったためだと思います。

Go Todayの復学支援では、兄弟への対応も可能です

Go Todayの復学支援では、不登校のご相談がお一人のお子さんのみの場合でも、不登校ではない兄弟への関わり方もお伝えしています。

「親が変われば子どもが変わる」を実践して、自立を育み学校復帰を支援しています。

さらに、兄弟が複数人不登校になっている場合でも同じタイミングでの復学が可能です。

まずは、ご家庭の状況をお聞かせください。

復学支援を検討しているけれど、ちょっと相談してみたいという方向けに、オンラインでの簡易相談も行っています。

詳細はこちらからご確認ください。

相談をお急ぎの方は本格的な復学支援をお申し込みください。

詳細はこちらからご確認ください。

下記のページでお悩み別の考え方・対策をお伝えしています。

まとめ

■ 不登校が兄弟に連鎖する可能性(データより)

Go Todayの支援実績(343世帯)から:

・兄弟も不登校になった家庭:約17%

・兄弟は登校しているが影響がある家庭:約48%

・兄弟に特に影響が見られない家庭:約35%

合計65%の家庭で兄弟に何らかの影響が出ている

不登校は家族単位の現象で、兄弟間の影響は無視できない

■ 兄弟に起きやすい影響 4つ

① 生活の乱れ

夜更かし・遅刻・ゲームやスマホ時間の増加など

② 学校への不安や抵抗感

「学校はつらい」「行かなくてもいい」と感じる

③ 感情の不安定さ

イライラ・無気力・家庭内の雰囲気が悪化

④ 兄弟間の不仲

不登校の兄や姉が弟妹に暴言・暴力

■ 不登校が兄弟に連鎖する3つの理由

① 兄姉の姿を見て真似する

学校に行かなくてもいいという考えが刷り込まれる

② 兄弟ともに不登校になりやすい性格

完璧主義・内向的・過度に気を使う性格が影響

家庭の雰囲気や親の期待も背景要因に

③ 登校している兄弟の不満

特別扱いへの不満から「自分も不登校に」と考える可能性

公平な対応が大切

■ 兄弟の不登校の連鎖を防ぐ考え方・対策

特別扱いを避ける(公平な対応)

「不登校になれば優遇される」と思わせない

家族内でのバランスを意識

不登校の子だけを中心にしない

公平な関わり方が重要だが、非常に難しいことでもある

■ すでに連鎖してしまった場合の解決方法

親だけでの対応は難しいケースが多い

背景・性格・兄弟関係などが複雑に絡むため

兄弟は互いの様子をよく見ている

一方の変化が他方に影響することも

● 必要な支援の考え方

兄弟を同時に支援する

同じ登校日などで足並みをそろえる

家族全体へのアプローチ

親の関わり方や家庭の環境にも着目

親への関わり方の具体的なアドバイス

子どもを変えるのではなく、親の対応を工夫