こちらの記事は2024年12月16日に更新されました

- 小学生の不登校の子どもに親としてどう関われば良いのかわからない…

- 自分(親)の行動が子どもに悪影響を与えていないだろうか…

小学生のお子さんが不登校になり、親としてどう対応したら良いか?戸惑っている親御さんは多いのではないでしょうか?

私たちGoTodayでは、小中学生のお子さんの復学支援を行っていて、これまでに100名以上の小学生のお子さんの復学に携わってきました。

お子さんによって性別・学年は違い、背景もさまざまですが、それぞれに合った方法でサポートすることで、お子さんが復学し・継続登校できるようにお手伝いしています。

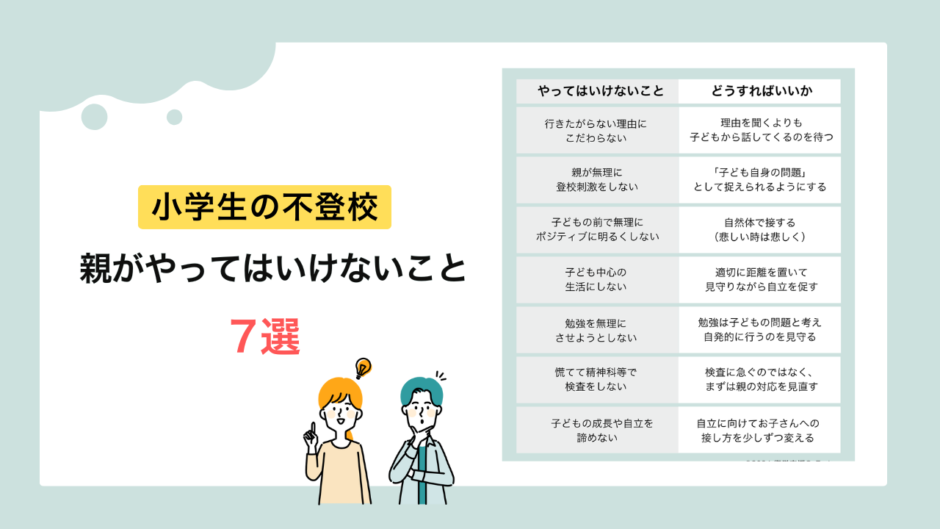

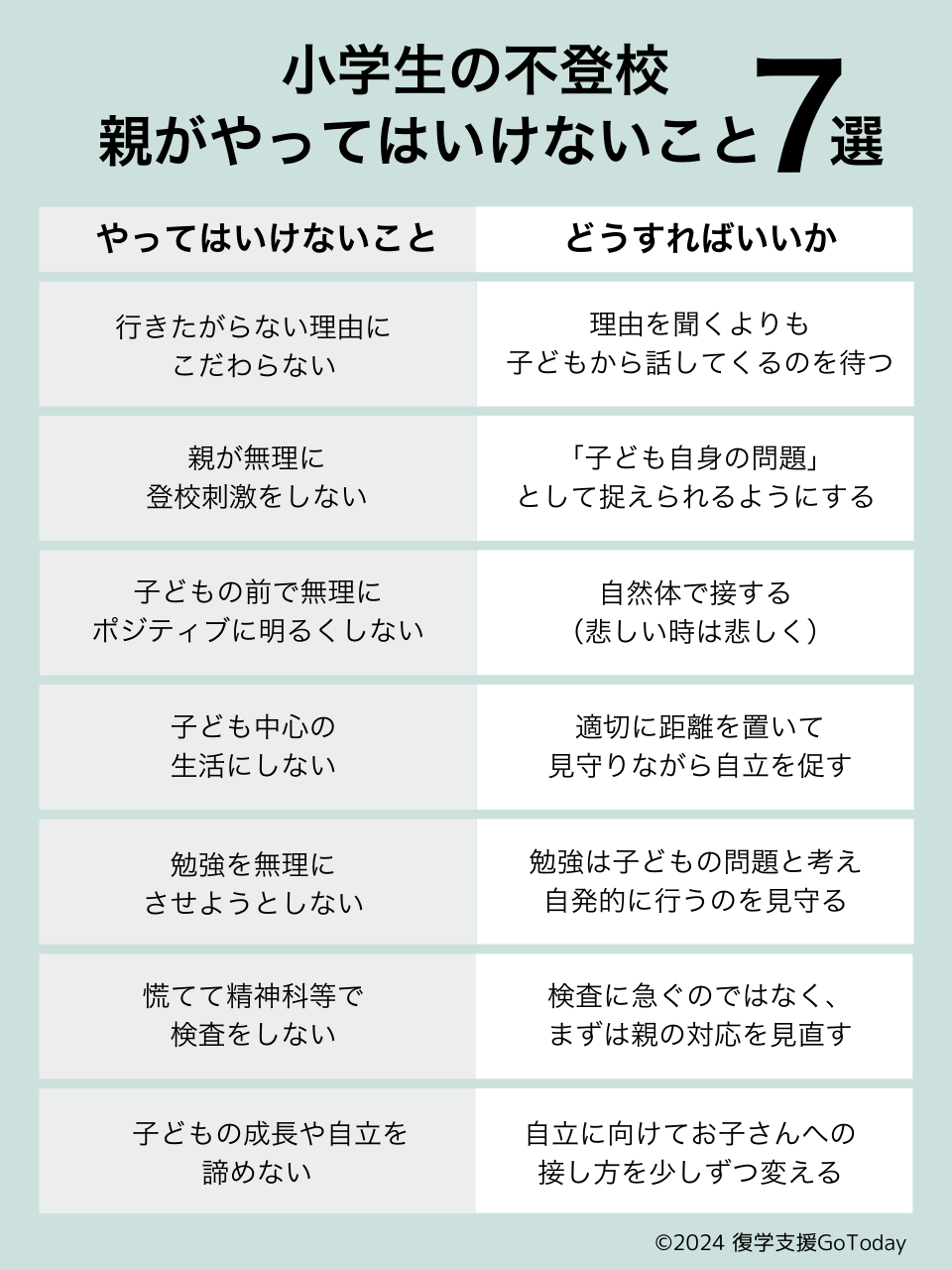

この記事では、親御さんが「やってはいけないこと」について具体的に指摘し、その代わりに「どうすれば良いか」について解説します。

本文中でご紹介している復学事例は、GoTodayの支援を受けながら適切に対応された結果です。ご自身の判断だけで対応を進めると、状況が悪化する場合もありますので、その点を踏まえてお読みいただけたらと思います。

小中学生復学支援GoTodayでは、不登校克服を専門に、小中学生のお子さんの不登校でお悩みのご家庭に「親が変われば、子は変わる」という考えに基づいた支援を提供しています。

2018年から活動を開始し、毎年約40名のお子さんが当支援を通じて復学しています。GoTodayでは、遅刻や早退をせずに毎日教室に通えるようになるまで、復学期間を約3〜4ヶ月以内で教室への復帰を行えるように支援を行っています。

復学後も継続的に登校できるよう、ご家庭に合ったサポートを続けています。

GoTodayについての詳細は、こちらをご確認ください。

最終更新日:2024年8月16日

小学生の不登校対応で親がやってはいけないこと

(1)子どもが学校に行きたがらない理由にこだわらない

理由を聞くよりも、子どもが自分から話してくるのを待ちましょう

「何があったの?」「どうして行きたくないの?」と、学校に行きたがらない理由を知りたいというのは親心からですよね。

一方で、理由を問い続けると、子どもがプレッシャーを感じたり、「お母さん(お父さん)にこれ以上心配をかけたくない」と思って、本当の気持ちを隠してしまうことがあります。

たとえ理由を聞けたとしても、それを解決したからといってすぐに学校へ行けるわけではなく、別の理由が出てくることも少なくありません。

そこで、子どもが自分から話してくるまで待つことが大切です。

子どもが理由を話してきたときには、「そうなんだね」とまず受け止めることを意識しましょう。

親の意見やアドバイスをすぐに伝えるのではなく、ただ話を聞くだけで、子どもは「自分の気持ちを分かってもらえた」と感じることができます。

もちろん、「このまま学校に行けない日が続いたらどうしよう」と不安に思う気持ちはあると思います。

ですが、理由にこだわりすぎてしまうと、親が子どもに振り回され、結果として親子関係が悪くなり、不登校の状態が長引くことが多いのです。

子どもが休んでいる理由を問いただすのを辞めて、子どもから話してくるのを待つ対応に変えた親御さんの復学事例を紹介します。

【復学事例】小学4年生・女子のお母様(Aさん)の事例

「娘が学校に行かないのはどうして?」「どうすれば学校へ行けるの?」と、理由ばかりに目を向けていました。

【不登校の状況】

小学4年生の娘は、二学期の始業式の日、朝ごはんを食べている途中で「気持ちが悪い」と言い出し、そのまま学校を休みました。

次の日も、また次の日も同じように「気持ちが悪い」と泣きながら登校を拒否し、理由を聞いても「給食が嫌い」「異性が苦手」「体育が嫌い」と、次々に違う理由を口にするだけでした。

それでも、週に1回だけ放課後の誰もいない学校には私と一緒に行くことができ、担任の先生に会ったり、友達とは外出することもできましたが、教室で授業を受けることはできませんでした。

このまま学校へ行かない日々が続き、半年が過ぎた頃、娘の未来が見えないように感じ、私は不安でいっぱいになりました。

【支援を受けて変わったこと】

支援を受けて、最初に変わったのは私(母親)自身でした。

それまでは「娘が学校に行かないのはどうして?」「どうすれば学校へ行けるの?」と、理由ばかりに目を向けていました。

でも、支援で「親が変われば子が変わる」と教わり、自分の考え方や接し方を見直すことが娘のためになると気づきました。

最初は、アドバイスの意図がわからず戸惑うこともありましたが、丁寧に指導をしていただき、少しずつ自分の行動を変えていきました。

すると、ある日、娘の様子が自分にそっくりだと気づきました。

その瞬間、「私が変わらなければ娘も変わらない」と思い、指導内容を素直に受け入れて実践しました。

その結果、娘は毎日学校に通えるようになり、泣いたり怒ったりすることが減りました。

私自身も感情をコントロールできるようになり、家庭の雰囲気も穏やかになりました。

支援で学んだことは今でも私のライフスタイルに生かされています。

このような事例からも、子どもが学校を拒否する理由に固執するのではなく、親が自身の対応を見つめ直し、お子さんの性格や状況に合った対応をとることが、子どもが自立し再び学校生活を送れるようになるための重要なポイントであることがわかります。

- 子どもが話してくるまで待つこと

- 子どもが理由を話してきた時には、親の意見やアドバイスをすぐに伝えるのではなく、「そうなんだね」とまず受け止めることを意識する

(2)親が無理に登校刺激をしない

無理に登校させようとせずに、学校に行くことを「子ども自身の問題」として捉えられるようにしましょう

親として「何とかして学校に行ってほしい」という思いを持つのは当然のことですよね。

学校から「連れてきてください」とお願いされると、「これ以上休ませたら子どものためにならないのでは」と焦る気持ちになることもあると思います。

しかし、親が無理に登校させようとする行動は逆効果になることが多いです。

たとえば、朝何度も起こしたり、無理に連れて行こうとすると、子どもは「親は自分の気持ちを理解してくれない」と感じてしまい、親への反発心が生まれます。

その結果、親子関係が悪化し、不登校の問題がさらに複雑化する可能性があります。

親が無理に行かせようとしないことで、子どもは「学校に行くことは自分の問題」と考えるようになります。

ただ、不登校が長引くと、子ども自身も「行かなければ」と思いながら、学校の環境や状況が見えず、どう戻ればいいか分からなくなることがあります。

不登校が長引いている時には専門家の力を借りるのも有効な方法です。

親が「無理に登校させない」という姿勢をとり、子どもは「自分で決める力」を育み、第三者の力を借りることで解決に向かうことができます。

【復学事例】小学3年生・男子のお母様(Bさん)の事例

学校に行かせたい一心で脅すような声掛けをし、それが癇癪や暴言を招く悪循環になっていました。

【不登校の状況】

小学2年生の夏休み明けから不登校が始まり、3年生の7月まで母子登校を続けていました。

最初は、登校前に腹痛や発熱を訴えて早退することが増え、学校を休むと症状が治まるという状態が続きました。

その後、登校直前に激しい腹痛や泣き叫ぶ行動が見られるようになり、「学校に行きたくない」という子どもを無理に連れて行くことも難しい状況に陥りました。

外出自体を恐れるようになり、家から一歩も出られず、食欲不振で体重も急激に減少。

母親が近所のコンビニに行くのも嫌がり、10分おきに電話をかけ、1時間以内に帰るよう強く要求するなど、極度の母親依存状態になっていました。

母親は、学校に行かせたい一心で脅すような声掛けをしてしまうこともありましたが、それが癇癪や暴言を招く悪循環になり、親子関係がますます悪化しました。

また、周囲の子どもたちと比較して「なぜうちの子だけ普通に学校に行けないのか」と落ち込む日々を送り、「お母さんと一緒で恥ずかしくないの?格好悪いよ」といった声掛けで子どもを追い詰めることもありました。

子ども自身も、保健室登校時には母親から一歩も離れられず、トイレやお風呂、就寝も1人ではできない状態でした。

母子登校をする中で、教室に顔を出すことも少しずつ増えましたが、遅刻が常態化し、保健室で過ごす時間が多く、親子ともに心身ともに疲弊していました。

【支援を受けて変わったこと】

支援を受ける中で、母親は「親が変われば子どもも変わる」というアドバイスを受け、自分の関わり方を見直すことにしました。

それまでは子どもの行動を過剰に監視し、困らないようにと先回りして手を出していた母親が、子どもを見守り、必要以上に干渉しない姿勢を学び、実践しました。

その結果、子どもには大きな変化が見られました。

復学後、子どもは一度も学校を休むことなく登校班で登校するようになり、授業にもきちんと参加するようになりました。

朝は自分で起き、登校準備をし、「いってきます」と笑顔で出発する姿に母親も驚きを隠せませんでした。

さらに、放課後には友達と遊ぶ約束をし、公園や友達の家に1人で行くようになり、週末も積極的に外出するようになりました。

家庭でも、1人でトイレやお風呂に入り、自分の部屋で1人で寝るようになりました。

これまで外出を恐れ、家に閉じこもっていた子どもが、塾や水泳教室に通いたいと自ら希望し、バスで1人で通うまでになりました。

支援を通して「自分の行動が子どもの自立を妨げていた」と気付くことができ、見守ることの大切さを学びました。

子どもの変化を間近で感じ、親としての心の負担も軽くなり、笑顔で子どもを応援できるようになりました。

上記の体験談から、「親が無理に登校刺激をしない」という対応が、自立へとつながる重要なポイントであることがわかっていただけたと思います。

親が無理に子どもを学校へ行かせようとするのではなく、見守りながら必要な支援を受けることで、子ども自身が少しずつ変化し、自分のペースで前に進む力を身につけることができます。

- 声かけは最低限にして、無理に登校させようとしない

- 不登校が長引いていて、子ども自身も学校にどう戻ればいいか分からなくなっている時には、復学の専門家に力を借りる

(3)親が子どもの前で無理にポジティブに明るくなろうとしない

無理に明るく接し、「全然気にしてないよ」と振る舞うよりも、自然体で(悲しい時は悲しい顔で・嬉しい時は嬉しい顔で)接しましょう

親として、子どもの前で明るく振る舞い、「大丈夫だよ」と励ましたい気持ちはとてもよく分かります。それは親御さんの優しさからくる行動ですよね。

しかし、無理にポジティブな態度をとることは、逆効果になることがあります。

例えば、親が明るく振る舞うことで、子どもは「自分が学校に行かないことを親が気にしていないのかな?」と誤解することがあります。

場合によっては、「学校に行く必要なんてないのかも」と誤解することもあります。

親自身が自然体でいることで、子どもも必要以上にプレッシャーを感じずに自分の気持ちを整理できるようになります。

親が自然体でいることで、お子さんが復学に向けて動き出した事例を紹介します。

【復学事例】小学3年生・男子のお母様(Cさん)の事例

息子が少しでも安心できるように、家を居心地の良い場所に整え、「それでいいんだよ」と声をかけて過ごしていました。

【不登校の状況】

息子はHSC(ひといちばい敏感な子)だと思い育ててきました。

幼稚園や小学校1年生の頃は、朝に「おなかが痛い」と言って休むことがありましたが、1日休むと次の日には登校できていました。

しかし、小学2年生の6月頃から、「おなかが痛い」「胸が苦しい」と訴えることが増え、過呼吸のように泣いて苦しむようになりました。

そして7月には完全に不登校となりました。

スクールカウンセラーや発達相談外来、心理士の相談を受け、「学校がつらいなら行かなくてもいい」というアドバイスを受け入れました。

親としては、息子が少しでも安心できるように、家を居心地の良い場所に整え、「それでいいんだよ」と声をかけて過ごしました。

その結果、息子は徐々に元気を取り戻し、学校以外の部分では普通に生活できるようになりましたが、学校へは行けない状態が続きました。

小学3年生になって一時的に登校することもありましたが、すぐに再び不登校に。

教育センターに相談したり、少人数で活動できる場所を探したりしましたが、具体的な改善には至りませんでした。

このままでは中学校も難しいのではないかという不安から、復学支援を受ける決断をしました。

【支援を受けて変わったこと】

支援を通して、私自身の考え方が大きく変わりました。

これまでは「息子はこれが苦手だから」「こういうことはできないから」と思い込んで対応してきましたが、それが息子の可能性を狭めていたことに気づきました。

支援を受けることで、「できる」と信じて見守ることの大切さを学びました。

同時に、親が無理にポジティブで明るい姿を見せようとしなくても良いのだと気づきました。

息子の前では、「大丈夫だよ」「心配しないで」と無理に明るく振る舞おうとしていましたが、それがかえって息子にプレッシャーを与えていたようです。

支援を受ける中で、自分自身が感じている不安や葛藤を認め、息子にとって自然体の親でいることが一番だと分かりました。

むしろ、親が「こうでなければならない」と思い込んで頑張りすぎていた部分を手放すと、息子も少しずつ前向きに変わっていきました。

息子は支援を通じて、自分なりに問題に向き合い、失敗しても「なんとかなる」と受け流せる力を身につけました。

行事が苦手で避けていたのに、今では楽しみと感じられるようになりました。

私も息子を信じて見守れるようになり、失敗や挑戦の機会を奪わないように気をつけています。

また、低学年ということもあり、これまで私自身は息子とずっと一緒に過ごしており、仕事を考える余裕すらありませんでした。

しかし支援を受けたことで、息子のことを少し離れて見守る余裕ができ、私も仕事を始められるようになり、自分の時間を持つことができました。

息子がランドセルを背負って毎日元気に登校する姿を見られるようになり、家族全員が幸せを感じています。

この経験を通して、親が無理にポジティブになる必要はなく、自然体でいることが子どもの安心につながると実感しました。

支援がなければ、今のような前向きな状況にはならなかったと思います。本当に感謝しています。

こちらの事例のように「親がポジティブに明るく」していると、子どもはその裏にある親の不安や焦りを敏感に感じ取ることがあります。

もしくは、お子さんによっては、学校に行かなくてもお母さん(お父さん)は楽しそうだから今のまま(学校に行かなくても)でも良いんだ。学校に行かないほうが喜んでもらえる。と勘違いします。

大切なのは「悲しい時は悲しい顔で」「楽しい時は笑顔で」自然体でいることです。

- 無理に明るく振る舞おうとせず、自然体で接する

(4)子ども中心の生活にならない

親の生活を子どもに合わせすぎず、距離を置いて見守りながら自立を促しましょう

お子さんが不登校になると、「もっと子どもと一緒に過ごしてあげた方がいいのでは」と考えるのは、親として自然なことです。

不安や心配から、できる限りのことをしてあげたいと思うのも当然のことですよね。

しかし、子ども中心の生活にしてしまうことは、かえって不登校の問題を悪化させる可能性があります。

例えば、子どものために仕事を辞めて、子どもに付きっきりになったり、毎日子どもの好きな料理を作ったり、欲しいものを次々と買い与えたりなど、一見すると子どものためになりそうですが、過度に寄り添いすぎると、子どもは自立する機会を失い、「親に何でもしてもらえる」と感じるようになることがあります。

その結果、家庭内で親子の役割が逆転し、子どもが親に命令したり、感情のコントロールができなくなるケースも見られます。

適度な距離感を保つことが、結果的に子どもの自立を助けることにつながります。

お子さんが将来、自分で困難を乗り越える力を持てるよう、今は少しだけ距離を置いて(といっても学校に行っているお子さんと同じように接し特別扱いしない)、子ども中心の生活にならないよう意識することが大切です。

子ども中心の生活を辞めて、自立を促す対応をされて復学した事例を紹介します。

【復学事例】小学5年生・女子のお母様(Dさん)の事例

これまで共感・寄り添う・褒める・認める・子どもが動くのを待ち、私は娘の要望に応えていました。

【不登校の状況】

娘は小学5年生で、約4か月間完全不登校でした。

家族以外の人に会うことを拒み、「大人には会いたくない」と言っていました。

唇を噛んで皮をむく癖があり、「夜が怖い、目をつぶりたくない」と言って寝る時間が深夜12時頃にまで遅れ、母親である私に「一緒に起きていてほしい」と頼む毎日でした。

お風呂にも週1~2回しか入らず、「学校にはもう行かない」「勉強はしない」と言い切り、担任の先生との電話も拒否。

学校を休んでから一切勉強をせず、完全に学校から距離を置く生活が続いていました。

市内に所蔵があるここ5年以内に発刊された不登校に関する図書をほぼ読みました。

”共感” ”寄り添う” ”褒める” ”認める” ”子供が動くのを待つ”私は娘の要望に応える形で、夜遅くまで一緒に起きているなど、生活の多くを娘中心にして過ごしていました。

しかし、それが本当に娘のためになっているのか疑問を抱くようになり、現状を変える必要性を感じ始めました。

【支援を受けて変わったこと】

支援を受ける中で、「親である私自身が変わる必要がある」と教わりました。

それまでのように娘中心の生活を送るのではなく、適切な距離を取り、娘の自立を促すことを学びました。

指導に従い、娘の生活習慣を見守りつつも、自分自身の生活を整えるよう心がけました。

その結果、これまで夜遅くまで一緒に起きていた娘が自分からお風呂に入り、寝る準備をし、一人で眠れるようになりました。

また、家族以外の人とも話せるようになり、自分の気持ちを言葉で伝えることができるようになっていきました。

再登校の前日には、娘自身が翌日の準備をし、寝る時間や起きる時間を考えて行動。

再登校当日もすべて自分で準備をして学校へ行きました。

私は何も手を貸さず、ただ娘の成長を見守るだけでした。

娘が登校した後の静かなリビングを見て、胸が高鳴り、自然と涙があふれました。

その後も娘は継続して登校を続け、現在では自分の生活を自分で管理できるようになっています。

私は支援を通じて、自分が「心配」と称して過干渉になっていたことに気づきました。

そして、娘の自立を妨げていたのは他でもない私自身だったと反省しました。

親が変わることで子どもが変わる。その大切さを実感しました。

今では、娘中心だった生活から抜け出し、私自身の生活も楽しみながら、子どもを見守ることができています。

今回の事例では、お母様が「自分が変わる」と決意し、「娘さんの生活に合わせるのではなく」適切な対応と自立を促す対応を取ることで、娘さんが基本的な生活ができるようになっているのがわかります。

このように、「子ども中心にしない」のは決して親が子どもを放任するわけではなく、子供上位になるのを防ぎ、子どもとの適切な関係性を築く上でとても大切です。

- 学校に行っているお子さんと同じように距離をとって見守りながら自立を促す

(5)勉強を無理にさせようとしない

通信教材や宿題をやらせたり、「なんでやらないの?」と問い詰めるよりも、【勉強は子どもの問題】と考え、子どもが自発的に行うのを見守る

学校に行けない間の学力の遅れは気になりますよね。

学校に行けていない間は、少しでも学力を維持させたいという思いを持たれると思います。

しかし、子どもが一時的に勉強を頑張ることがあっても、復学に繋がらなかったり、やがてやらなくなったり、親子のやりとりがストレスの元となります。

その結果、親子関係が悪化し、学校への復帰がさらに難しくなることが少なくありません。

また、純粋に受け止めてしまうお子さんは「学校に行かなくても家で勉強していればいいんだ」という考えを持たせることになる場合もあるので注意が必要です。

子どもが自分の気持ちを整理し、少しずつ前向きになる中で、「勉強したい」という気持ちが自然と湧いてくることもあります。それを焦らず待つことが、親としてできることです。

子どもに無理に勉強させようとするのではなく、子ども自身のタイミングを見守る姿勢で復学した事例を紹介します。

【復学事例】小学6年生・男子のお母様(Eさん)の事例

「子どもに勉強を無理強いしない」「親が過度に管理しない」という姿勢が、子ども自身の主体性を取り戻すきっかけになったと実感しています。

【不登校の状況】

小学校4年生頃から体調不良で欠席や早退が増え、断続的に学校に通う「五月雨登校」の状態が続いていました。

小学校6年生になると、週に2~3日登校できれば良い方という状況にまで悪化。

夏休み前には塾も休むようになり、ある日突然、部屋から出てこなくなりました。

その後、「自分は生きていても意味がない」「死にたい」などの言葉を口にし、暴れることも増えました。

日中は寝て過ごし、夜になるとPCゲームに没頭する昼夜逆転の生活が続きました。

ご飯は部屋でしか食べず、入浴も数日おきに家族が寝静まってからこっそり済ませるという状態でした。

2学期からは完全に不登校となり、親としては、子どもが友人との交流を絶ち、自分の殻に閉じこもってしまったことに大きな不安を抱いていました。

また、PCゲームを通じて知り合った「同じ不登校仲間」や大人たちの危険な意見を信じ込み、「社会的に大きい事件を起こしてやる」などの発言も見られるようになり、親としての限界を感じた時期でした。

【支援を受けて変わったこと】

支援を受ける中で、私自身が「勉強を無理にさせようとしない」姿勢の大切さに気づきました。

以前の私は、「受験を突破するためには親がどれだけサポートできるかで決まる」という考えに囚われ、子どもの生活や勉強、塾のスケジュール管理まで過剰に関わっていました。

子どもが少しでも予定通りに動かないとイライラし、怒ってしまうことも日常茶飯事でした。

しかし、支援を通じて「子どもを信じて待つ」ことを学びました。

無理に勉強をさせるのではなく、子ども自身が「やってみよう」と思えるタイミングを大切にすることで、少しずつ前向きな姿勢が見られるようになったのです。

今では、子どもの失敗を恐れず「たくさんの経験や失敗を通して成長してほしい」と思えるようになりました。

支援後、子どもは自分で学校に通うようになりました。当初は「義務だから仕方なく行っている」と言っていたものの、今では学校での役割や居場所を見つけ、毎日楽しそうに通っています。

帰宅後には学校での出来事や将来の夢についても話してくれるようになり、以前の「生きる意味がない」という言葉からは想像もできないほど変化しました。

今回の事例のように「勉強を無理にさせようとしない」という考え方は、不登校を解決するためにもとても大切なポイントです。

今回の事例のように、中学受験をきっかけに「親がどれだけ子どもを支えられるかが成功の鍵」という思い込みから、親御さんが子どもの生活や勉強を細かく管理するようになり、結果として子どもの負担感やストレスを増幅させてしまった経緯がありました。

不登校になると、親としては「せめて勉強だけでも」と思いがちです。

「学校に行けなくても学力を落とさないように」と、家庭で勉強をさせようとすることは、親として当然の気持ちかもしれません。

しかし、無理に勉強を強いることは、逆に子どもにプレッシャーを与え、不登校の根本的な原因に向き合う妨げになる場合があります。

「勉強を無理にさせようとしない」という選択は決して「勉強を諦める」ことではありません。

無理に勉強させようとするのではなく、子ども自身が「少しやってみよう」と思えるきっかけやタイミングを見守る姿勢が大切です。

- 子どもが自分の気持ちを整理し、少しずつ前向きになる中で、「勉強したい」という気持ちが自然と湧いてくるのを焦らず待つこと

(6)周りに言われるがままに慌てて精神科等で検査をしない

周りから勧められるままに、すぐ精神科や心療内科等で検査を受けるよりも、検査に急ぐのではなく、まずは親の対応を見直しましょう

お子さんが不登校になると、学校の先生やスクールカウンセラーから「発達障害かもしれないので検査をしてみては」と勧められることがあります。

その際、親御さんとしては「原因がわかれば解決の糸口になるのでは」と期待し、焦ってしまうこともあるかもしれません。

しかし、慌てて検査を受ける前に慎重に考えることが大切です。

不登校の状態で検査を受けると、似たような症状から発達障害や起立性調節障害と診断される場合がありますが、これが必ずしも不登校の原因を解決するわけではありません。

診断が出たとしても、それが不登校の直接的な理由でないケースも多く、かえって親御さんが「どう対応すればいいのか」と戸惑う原因になりやすいのです。

お子さんによっては「病気だから仕方がない」と学校に行かないことを正当化してしまい、学校復帰への意識を低下させることにもなります。

もちろん、親としては早く原因を知りたい、解決したいという気持ちが強いと思いますが、診断だけでは子どもが抱えている学校生活での悩みや問題が解決するわけではありません。

まずは、お子さんを無理に変えようとするのではなく、親御さんの対応を少し変えてみることが結果的に不登校の改善に繋がります。

発達障害が必ずしも不登校の原因ではない理由については、こちらの記事でまとめています。

【復学事例】小学3年生・男子のお母様(Fさん)の事例

簡単な問診だけで「発達障害・自閉スペクトラム症」と診断され、「半年間は休みなさい」「学校に行けばまた同じようになる」と言われましたが不登校は解決しませんでした。

【不登校の状況】

息子は小学2年生の夏休み明け頃から「めまい」「腹痛」「微熱」などの体調不良を訴えることが増え、早退や欠席が多くなりました。

医師からは「自律神経失調症」と診断されましたが、三学期の初めにインフルエンザと学級閉鎖をきっかけに「学校にはもう行かない」と言い始め、不登校が続きました。

家にいる間、息子は暴力的な行動を取るようになり、妹や弟のおもちゃを隠したり、手をあげたり、物を投げることもありました。

さらに、「幻聴や幻覚が見える」「死にたい」といった発言を繰り返し、精神的に不安定な状態が続きました。

心配した私たちは心療内科に相談しましたが、簡単な問診だけで「発達障害・自閉スペクトラム症」と診断され、「半年間は休みなさい」「学校に行けばまた同じようになる」と言われました。

医療機関から具体的な治療法やサポートは得られず、スクールカウンセラーに相談しても根本的な解決策は示されませんでした。

家庭では私たち親も試行錯誤を続けました。様々な本を読み、子どもを励ましたり、新しい取り組みを試したりしましたが、結果的に息子の「わがまま」が増え、妹までが「幼稚園に行きたくない」と言い始める事態に。

家族全体が疲弊し、「家庭はこうして崩壊するのか」と思うほど追い詰められていました。

【支援を受けて変わったこと】

そんな時、夫が偶然見つけた「GoToday」に連絡しました。

「再登校率100%」という言葉に半信半疑でしたが、藁にもすがる思いで話を聞くことにしました。

初めて「親が変われば子どもも変わる」という考えに共感し試してみることにしました。

指導を受けて親の対応を変えた結果、息子の行動は驚くほど改善しました。

以前は暴れていた息子が自発的に動くようになり、外に出て友達と遊ぶことが増えました。

妹や弟にも優しく接するようになり、兄弟間の関係も良好に。

息子は「学校に行きたい」「給食が楽しみ」と自分から話すようになり、再登校当日には自分で準備をして元気に家を出て行きました。

数ヶ月前までは学校の側にも近寄れなかった息子が、汗だくになりながら元気に帰宅し、友達を連れてくる姿を見て、「こんな明るい表情の息子にまた会えるなんて」と胸がいっぱいになりました。

息子だけでなく、妹にも変化がありました。

兄が穏やかになったことで、妹は1人で身支度をし、楽しそうに幼稚園に通うようになりました。

「親の対応ひとつで、これほど子どもが変わるのか」と実感しました。

再登校を果たした息子を見て、家庭全体が明るくなり、子どもたちの未来に希望を持てるようになりました。

今後も継続して登校できるよう、私たち親も努力を続けていきたいと思います。

この事例は、不登校の解決において「通院」だけに頼るのではなく、「親御さん自身の対応を変えること」が効果的であることを示した事例ではないでしょうか。

息子さんが不登校になった当初、親御さんは体調不良や精神の不安定さに対処するために心療内科やスクールカウンセラーに相談されました。

しかし、診断結果やアドバイスは具体的な改善方法にはつながりませんでした。

むしろ、「発達障害」「自閉スペクトラム症」というラベルが貼られたことで親御さんやお子さんの不安が増し、状況がさらに悪化してしまったのかもしれません。

医療機関での「半年休むべき」などの指示は、休むことが解決策になると誤解させ、根本的な行動変化にはつながりませんでした。

このように、医療や通院が不登校解決においては万能ではないことを、この事例は示しています。

- 検査することを急ぐのではなく、親御さんの対応を少し変えてみることが結果的に不登校の改善に繋がります。

(7)子どもの成長や自立を諦めない

お子さんの成長や自立することを諦めず、自立に向けてお子さんへの接し方を少しずつ変えていきましょう

お子さんの成長や自立を諦めずに、親としての関わり方を少しずつ見直していくことが大切です。

自立し成長することができれば、結果的に復学につながります。

「学校以外の選択肢もある」「無理に学校に行かなくてもいい」という言葉を目にしたり耳にしたときに、どうすれば良いのか迷ってしまうこともあるかもしれません。

そのようなときには、「自立や成長を諦めない」という親の考えが、子どもが自ら学校に戻りたいという気持ちを持つきっかけになります。

最後に子どもの自立や成長を諦めずに復学支援を受けられた親御さんの事例を紹介します。

【復学事例】小学3年生・男子のお母様(Gさん)の事例

親の対応で子供はいい方向に変わっていく、あの時、復学支援に申し込んだから今の息子があると思います。

【不登校の状況】

小学2年生の夏休みをきっかけに、息子は学童保育に行きたがらなくなり、その後、学校への登校も不安定になりました。

週に2〜3回の母子登校が続く中、私が仕事の日には登校を拒否してそのまま休んでしまうこともありました。

普段の生活は、ゲームやYouTubeに夢中で、それらを取り上げると床や壁を蹴ったり、私に暴言を吐いたり、髪を引っ張る、蹴るといった行動が日常的に見られる状態でした。

学校に行けた日は友達と遊ぶこともありましたが、宿題には全く手をつけず、成績もだいぶ落ち込んでしまいました。

「明日休むから」と夜に言われるたびに、息子の将来を悲観し、どう対応すべきかわからない迷宮に迷い込んでいるような日々を過ごしていました。

そんな中で、復学支援を受けることを決意しました。

【支援を受けて変わったこと】

支援を受けたことで、息子の生活には驚くほどの変化が現れました。

支援開始直後、息子は自ら朝6時半に起き、時間割を準備し、20時には自分で布団を敷いて寝るという規則正しい生活を始めました。

再登校から1ヶ月後には、息子は朝6時前に起きてゲームをすることが日課になりましたが、時間になるとしっかり着替えて学校に行くようになりました。

以前のような暴言や暴力はほぼなくなり、毎日が平穏で幸せな日々に変わりました。

再登校後3ヶ月経った頃には、息子が「国語で100点取れた」と笑顔で報告してくれるまでに成長しました。

「算数で100点を取る」という新たな目標を持ち、朝の5時半に起きて自主的に宿題に取り組む姿を見て、以前の不安だらけの生活とは全く違う光景に胸がいっぱいになりました。

息子が不登校になった時、「まさかうちの子が」と悩みました。

保育園の先生に「◯◯ちゃんは大丈夫」と太鼓判を押されていただけに、将来を悲観していたあの頃の私が、ここまで平和で充実した生活を取り戻せるとは思いませんでした。

復学支援の先生方のサポートがなければ、私も息子も迷宮に迷い込んだままだったでしょう。

復学支援を通じて、私たち親子は「復学を諦めない」という思いが大切であることを実感しました。

あの時、相談し、支援を受ける決断をしたことが、息子の成長と家庭の平和に繋がったのだと思います。

この体験談にあるように、どんなに困難に見える状況でも、適切に対応すればお子さんの学校復帰は可能です。

不登校の状況は、親御さんにとってとてもつらく、不安や迷いで押しつぶされそうになることもあるかもしれません。

諦めずに「親が変わる」勇気を持ってください。

その決断が、お子さんやご家族の未来の笑顔につながる大切な一歩です。

GoTodayの復学支援

GoTodayは「親が変われば、子は変わる」という考えを基本に、お子さんの自立や成長を支援して復学に導きます。

GoTodayでは、教室への復学を目標にしていますが、家庭内での親子さんの困りごと、例えば長期不登校・母子登校・家庭内暴力・癇癪・わがままなど、日々の困りごとに対しての対処法もお伝えしています。

復学後もお子さんが続続して学校生活を送れるように、そして学校生活を通じてさらに自立することを支援しています。

ご家庭やお子さんの年齢など、事情は様々だと思いますが、ご家庭一家庭、一家庭に合わせて支援を行っています。

お困りの親御さんはまずは一度お問合せからご相談いただけたらと思います

お子さんの状況に応じて考え方や対応策についてこちらでまとめていますので、ぜひ参考になさってください。