こちらの記事は2025年3月31日に更新されました

● 不登校になっているのは、親の関わりが原因ではないか?

● 親としての行動や関わり方を見直して子どもの不登校を解決したい。

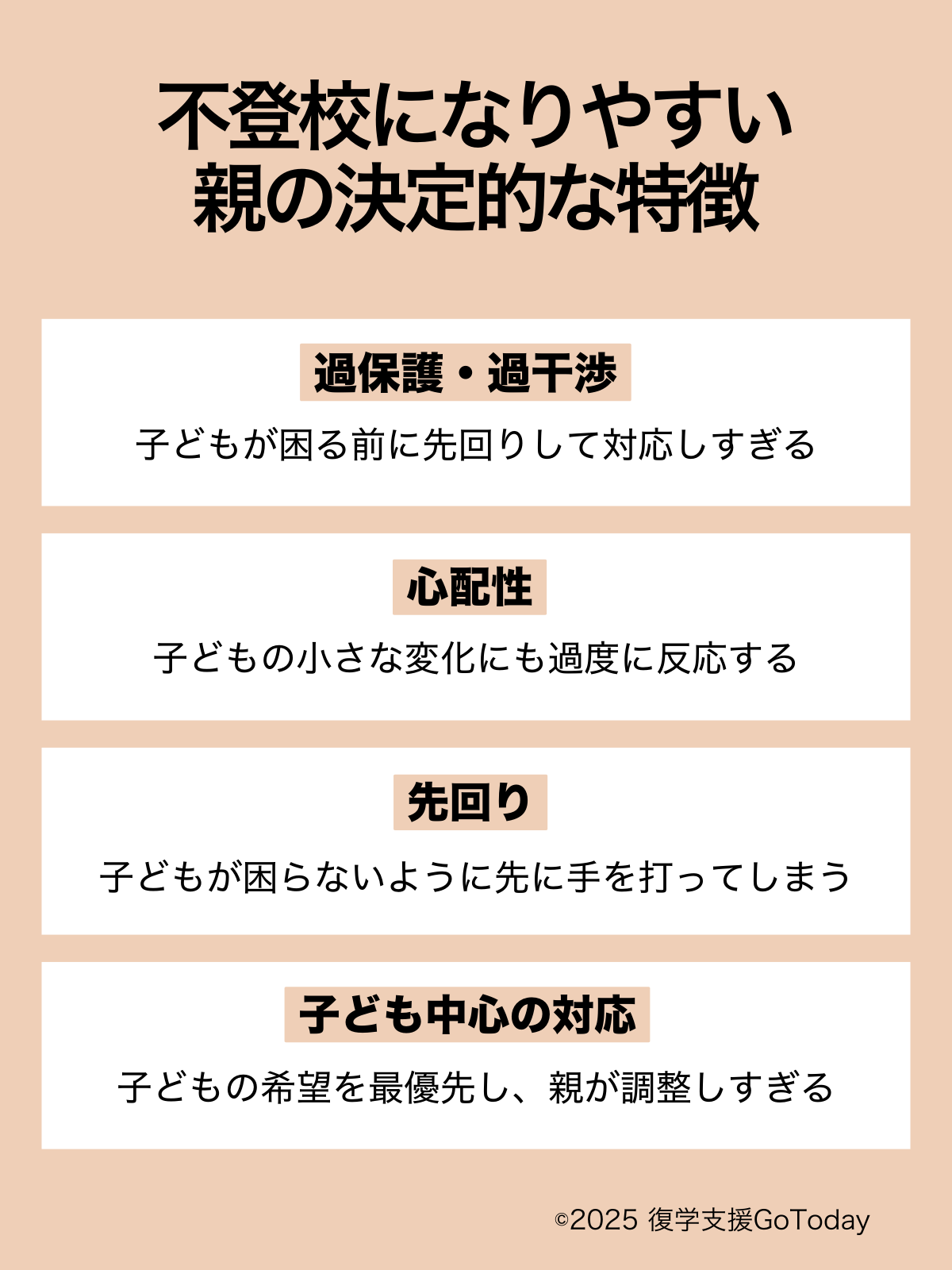

GoTodayでは、不登校の親御さんのご相談を受けていますが、不登校になりやすいお子さんを持つ親御さんには、決定的な4つの特徴があることがわかっています。

この4つの特徴を知り、解決することでお子さんが自立に向かうようになります。

この記事では、「不登校児の親の決定的な4つの特徴と克服事例」をお伝えしますので、参考にしていただけたらと思います。

小中学生復学支援GoTodayでは、不登校克服を専門に、小中学生のお子さんの不登校でお悩みのご家庭に「親が変われば、子は変わる」という考えに基づいた支援を提供しています。

2018年から活動を開始し、毎年約40名のお子さんが当支援を通じて復学しています。GoTodayでは、遅刻や早退をせずに毎日教室に通えるようになるまで、復学期間を約3〜4ヶ月以内で教室への復帰を行えるように支援を行っています。

復学後も継続的に登校できるよう、ご家庭に合ったサポートを続けています。

GoTodayについての詳細は、こちらをご確認ください。

最終更新日:2024年8月16日

不登校になる親の決定的な4つの特徴について

不登校になりやすいお子さんの親御さんには、4つの特徴が見られます。

それが以下の4つです。

1. 過保護・過干渉(子どもができることも親が代わりにやる)

2. 心配性(子どもの小さな変化にも過度に反応する)

3. 先回り(子どもが困らないように先に手を打ってしまう)

4. 子ども中心の対応(子どもの希望を最優先し、親が調整する)

こうした関わり方が続くと、子どもは自分で考えたり、決めて行動する機会が少なくなります。

その結果、「自立心」や「社会性」が育ちにくくなり、学校生活の中でストレスを感じたり、自信をなくしたりして、不登校へとつながってしまうこともあります。

では、どう解決していけば良いのかというと、お子さんの特性や性格・これまでの背景をふまえて、関わり方を見直していくことが必要になります。

例えば・・・

● 小さい頃からものすごい癇癪がある

● 極度の人見知りで自分の気持ちを出すのが苦手

● マイペースで周りに合わせて動かない など

お子さんがもともとこのような特性や性格を持っている場合、とるべき対応も家庭ごとに変わってきますし、年齢によっても変わってきます。

ですので、家庭ごとにお子さんの性格や特性に合わせて対応していくことが必要です。

不登校になる親の決定的な4つの特徴について一つずつ解説していきます。

GoTodayとして支援を行っている経験をもとに実際のケースで多い会話例や克服事例も参考までに紹介します。

お子さんの年齢や発達段階によって「どこまで手を出すか」は変わってきます。ですので、ここでご紹介するのはあくまで一例として、「このような関わりが、過保護・過干渉、心配性などの対応に当てはまるんだな」という視点でお読みいただければと思います。

過保護・過干渉

「過保護」や「過干渉」という言葉はよく耳にすると思いますが、実際にどんな関わり方がそれに当たるのか、イメージしづらい方も多いかもしれません。

まずは、「こんなケースが過保護・過干渉にあたる」という具体例をご紹介します。

【過保護の例】

● 翌日の学校の準備を親が代わりにしてしまう

● 忘れ物を親が学校まで届けてしまう

● 宿題を親が手伝うではなく、ほぼ代わりにやってしまう

● 雨が降りそうだからと、子どもが気づく前に傘を持たせる

● 子どもがしようとする前に「やってあげるよ」と手を出してしまう

● 買い物をするときに子どもに何食べたい?と頻繁に聞く

【過干渉の例】

● 勉強のスケジュールをすべて管理してしまう

● SNSやスマホの中身を勝手に見てしまう

● 友達関係に口を出してしまう

● 習い事の内容や頻度を親の希望で決めてしまう

● 子どもの返事のトーンや表情を気にして、「何かあったの?」と詮索する

● 子どもが一人で話す機会(先生との面談など)にも親が割り込んで代弁してしまう

過保護・過干渉の問題点は、子どもが自分で何をいつまでにするか決められるにも関わらず、その行動に対して親が代わりにやってしまったり、管理しようとしてしまうことです。

その結果、子どもは「ちょっと我慢する」「思い通りにいかない」「自分で考えて選ぶ」という経験を積むことができなくなります。

本来、子どもは日々の生活の中で、そのような体験を積み重ねながら、少しずつ自立心や社会性を育てていくものです。

ところが、欲しいものがすぐに与えられたり、親が代わりにやってしまう状態が続くと、「自分の欲求」と「現実」とのギャップに耐える力が育たなくなります。

その結果、こんな傾向が見られるようになります。

● 親の前では口達者で反抗的なのに、外ではちょっと注意されただけで傷つく

● 自信がなく自分の気持ちを外でうまく表現できず、家でしか話せない

●「こうしてくれなきゃ嫌だ」が通らない環境を避けるようになる

● 自分で決められず、なんでも親に聞いてくるようになる

このような「内弁慶」のような状態が強まると、学校での人間関係や集団生活に適応しづらくなり、不登校の長期化や再発にもつながりやすくなります。

特に、不登校で家庭だけの生活が続いている場合、家庭での親子関係が「その子にとっての当たり前」になります。そのため、復学後に感じる「家庭と学校のギャップ」に適応するまで、時間がかかるケースも少なくありません。

では、どうすれば過保護・過干渉にならずに、子どもの自立を促せるのでしょうか?

そのために意識したいのが、「それは誰の問題か?」を考えることです。

子どもが自分でやるべきことを決められる年齢になったなら、基本的には親は手も口も出さないことが大切です。

もちろん、人に迷惑をかけることや法に触れるようなことには注意する必要がありますが、それ以外の場面ではまず、「そのことで一番困るのは誰か?」を考えてみてください。

たとえば次のようなことが子どもが困る問題です。

● 学校の勉強

● 忘れ物

● 人間関係

● 習い事の取り組み方

たとえ親として気になることがあったとしても、「子どもが困る問題なら、子どもが自分で向き合う」という姿勢で関わることが良いです。

食べ物やお菓子についても、親が買い物のたびに「何が食べたい?」と毎回子どもに聞いていると、気づかないうちに、親が「子どものお世話係」のような立場になってしまうことがあります。

すると、子どもにとっては「自分が合わせる」よりも「自分に合わせてくれる環境」に慣れて自分の欲求がすぐに満たされない状況に、我慢できなくなってしまうこともあります。

なので、親が選んで買ってきたものの中から子どもに選ばせるくらいの関わり方が、ちょうどいいのです。

ご飯にの出し方ついても「子どもの好きなものを出す」のではなく、「出されたものをありがたく食べる」という習慣を育てていくことの方が、長い目で見て、子どもの自立心や協調性を育むことになります。

上記で具体例をいくつかお伝えし、関わり方についても書きましたが、すべてをきれいに線引きできるわけではありませんよね。

例えば、習い事や塾にかかる費用の管理や親としての連絡事項や手続きの確認など、こういったことには、親がある程度関与する必要もあると思います。

ですが、親がすべてを仕切ったり、親のペースで進めたりしてしまうと、子どもが「自分で考える機会」は奪われてしまいます。

繰り返しになりますが、「このことで一番困るのは誰か?」という視点を持つことで、過保護・過干渉の関わりは減り、自然とお子さんが自立心や協調性を育めるようになります。

次に過保護・過干渉の対応を改善され、不登校を克服した事例を参考までにご紹介します。

◉ 事例:朝起きると「体調が悪い」と言い、昼夜逆転し、自分の髪の毛を抜いていた中学2年生・女子

● 復学支援を受ける前の状況

・小学5年生の夏休み明けから不登校になりました。

・担任の先生や友達の協力もあり、運動会や修学旅行を目標にイベント前数日間は行けたりしていましたが行ける頻度も少なくなっていました。

・友達が遊びに来れば遊び、外出もしますが、不登校になってから基本的に昼夜逆転の生活。

・卒業式には登校したものの、中学は2日登校したものの不登校に。

・暴力や暴言はありませんが、ストレスが溜まってくると小2の弟に当たり散らし泣かせていました。

● 改善した親の言動

・お母様は、過保護・過干渉が多く口出しも多く、「親なんだから普通のことだ」という考えがあったようですが、その考え方を変えていただき、日常生活から子どもが自分でできることは親は干渉しないように変えていただきました。

・また、学校への登校に関しても登校刺激は一旦やめて、送り迎えも控えていただくようにしました。

● お子さんの変わった様子

・親御さんが口出ししていた時は、「ママがこうしなって言ったから…」「ママが○○って言ったから…」「ママが、ママが…」とよく言っていて、失敗を親のせいにすることもありましたが、自分で考えて動くようになってからは、このようなことを言わなくなりました。

・お子さんは学校に行っていなかった期間の勉強をしなければと、「○○塾に行きたい」と自分で決め、通い始めました。

・親の対応を変えると、もともとあった心因性の体調不良もなくなりました

お子さんの自立心を育むためには、親が過保護・過干渉を辞めて適切な距離をとり、お子さん自身が考え、行動する機会を与えることが大切です。

心配性

次に「心配性」について解説します。

まずは、「こんなケースが心配性にあたる」という具体例をご紹介します。

【心配性の例】

● 今日の天気が寒い(暑い)からと、すぐに「その服装で大丈夫?」と言ってしまう

● 明日寝坊しないか心配で、「目覚ましかけた?」と確認してしまう

● 忘れ物が心配で、寝る前に「明日の準備した?」と声をかけてしまう

● プリンを食べているのを見て(こぼしていなくても)「こぼれるよ」と言ってしまう

● 子どもは何も言っていないのに、表情を見て「疲れてるのかな?」「顔色悪いかも」と気にしてしまう

● 宿題が多そうだからちゃんとやれているのか?と考え、手伝おうかと言ってしまう

● 忘れ物したら困ると思って、子どものカバンを毎朝チェックする

● ちょっと咳をしただけで「風邪じゃない?熱ある?」と気にしてすぐに体温を測らせる

● 一人で出かけると「迷わないかな?道わかるかな?」と何度も確認してしまう

● 友達とのトラブルを予想して「今日は〇〇ちゃんとケンカしないようにね」と先に言ってしまう

● 食事中に「ちゃんと噛んでる?」「のどに詰まらせないようにね」と口を出してしまう

心配性の関わりの問題点は、まだ起こってもいないことや、子どもの気持ちを親が決めつけてしまうことにあります。

まさに「転ばぬ先の杖」として、あれこれ心配し対応するのですが、実際には、親が心配していたことのほとんどは「起きない」=はずれることが多いものです。

親としては、これまでの経験から「こういうときは、あの子はきっとこうなるだろう」という予測が自然と働きますが、子ども日々成長しています。

なので、昨日までは必要だった心配も、今日にはもういらないかもしれません。

それにもかかわらず、親が常に心配し続けていると、

● 学校での「新しい取り組み」に不安を感じて挑戦できなくなる

● 自分に自信が持てず、慣れないことを避けるようになる

● 遠足や行事などの非日常な場面で、極端に心配したり緊張したりする

● 行動が遅くなり、時間に間に合わない・動き出せないという問題も起きるようになる

つまり、心配しすぎる関わりが、子どもの「自分はできるかもしれない」という気持ちや「失敗してもまずはやってみよう」という前向きな気持ちまでも、じわじわと削いでしまうのです。

では、どうすれば親の「心配」を手放し、お子さんの自立心や前向きな気持ちを育てていけるのでしょうか?

もちろん、まだ自分で判断できない年齢の場合や、命に関わるような危険がある場面では、大人が前もって伝えたり、安全を確保することが必要です。

しかしそれ以外の多くの場面では、親が「想像(〜だろう)」で動くのではなく、「事実(子どもの言葉や行動)」を受け止めて関わることが、心配性の対応を改善する第一歩になります。

例えば・・・

子どもが学校から帰ってきたとき、顔色を見てすぐに「今日は疲れたの?」と声をかけてしまうこと、ありませんか?

ですが、実際に子どもが「今日は疲れた」と言っていないのであれば、それは親の「想像」にすぎないのです。

親が先に「疲れてるね」「つらそうだね」と言ってしまうと、子どもは「自分の状態を自分で感じる・表現する」力を育てる機会を失ってしまいます。

逆に、うれしい気持ちに対しても同じことが言えます。

親が先に「今日は楽しかったね!」「美味しいでしょ?」などと言ってしまうと、子どもが自分で感じた「楽しかった」や「美味しかった」という気持ちを自分の言葉で表現するチャンスがなくなってしまいます。

親が「先に子どもの気持ちを言う」よりも、子どもが「自分で感じて、言葉にする」まで待つこと。それが、子どもの感情を育て、自己表現を伸ばし、やがて「自分の気持ちを言葉にできるようになり、考えて動ける力」につながっていくのです。

ここまでに挙げた「心配性の声かけの例」を、もう一度読み返してみてください。

どれも、実際にはまだ何も起きていないのに、「親の想像」だけで声かけしていることがわかると思います。

このような声かけは、まだ小学生にもなっていない幼い子どもに対しては、ある程度必要な場面もあると思いますが、小学生や中学生になっても同じような関わり方を続けているとしたら、それは、子どもを実年齢よりも幼く見ている「子ども扱い」になります。

子どもを自立させたい。そう願うのであれば、まずは年齢に合った関わり方にすることが必要です。

いつまでも「うちの子はまだまだ心配で…」と不安を手放せない親御さんは、無意識のうちに、「子ども扱い」しまっています。

その結果、子どももまた「自分はまだ一人では何もできない」と思い込み、自立のタイミングを逃してしまうことになります。

そこでおすすめしたいのが、「子どもの実年齢に+1歳して関わる」という考え方です。

たとえば、小学6年生のお子さんがいたら、「中学1年生として関わってみる」。

中学1年生であれば、

●どこまで任せられるか?

●どこまで本人に決めさせられるか?

●どこまで親は見守るだけに徹するか?

この視点をもつだけで、親の関わり方は変わると思います。そして何より、「自分は信頼されている」と子どもが感じることが、自立心や責任感を育むことにつながります。

繰り返しになりますが、これまで挙げてきた心配性の声かけは、すべて「まだ起きてもいないこと」への反応です。

・こぼしてもいないのに「こぼれるよ」

・疲れたと言っていないのに「疲れてるの?」

・まだ忘れていないのに「忘れ物大丈夫?」

「この子はもう〇歳。いや、+1歳だと思って見守ってみよう」そう意識を切り替えることで、お子さん自身も「任せてもらえている」と感じ、少しずつ自分の力で判断し、行動しようとするようになります。

次に心配性の対応を改善され、不登校を克服した事例を参考までにご紹介します。

◉ 復学事例:3年4ヶ月不登校・音や匂いに敏感になり、食事も喉を通らなくなっていた中学3年生・男子

● 復学支援を受ける前の状況

・不登校期間は依頼時3年には4ヶ月が経過していました。

・小学5年生の頃に給食が食べれないと言い、心身の不調もだんだんひどくなり学校に行きにくくなりました。

・その後、音や匂い等色々な物に敏感になり、食事が全く喉を通らなくなり学校に行けなくなりました。外にも出たがりませんでした。

・病院に連れていくと情緒面でかなり幼いと言われました。

・中学一年の中頃から市のフリースクールに週に一度個別対応で1時間ほど通っていました。

● 改善した親の言動

・親の対応をお伝えする中でお母様は、「気づかないうちに私が心配だから」「私がこうした方がいいから」と子どもに接している事に気づかれました。

・お子さんが自分で考える時間を持たせるために、お母様には「先々の心配をしない」ことや「親からのアドバイスはしない」ように改善していただきました。

・お母様ご自身が人の目を気にしたり、周りから言われたりして、それをお子さんに対応してしまう事があったようですが、親が言葉に出していなくても「心配」「不安」の気持ちは子どもにも伝わるため、毅然とした対応をするように改善していただきました。具体的には勉強する・しない、ご飯を食べる・食べない等、子どもの問題には手出し口出ししないように改善しました。

● お子さんの変わった様子

・お子さんが動き出すのを待ってみると、自分なりのペースで自分で考えて動くようになりました。

・登校してからも毎日学校に行き、高校受験を終えて電車通学をして学校に通っています。

・表情も明るくなり、目に力が出できました。

親御さんが心配性を改善し、お子さんが「自分のことは自分で決められる」と感じられるようになったとき、はじめて自立が始まります。

親御さんの心配は愛情の裏返しです。でも、愛情が過剰になると、子どもの“自立心”を奪ってしまうことがあります。

心配を口にする前に、「これは本当に伝えるべきか?」と一呼吸おくこと。それだけでも、子どもは少しずつ自立していきます。

先回り

次に先回りについて解説します。

最初に「こんなケースが先回りにあたる」という具体例をご紹介します。

【先回りの例】

● 子どもが準備を始めようとした時に「洋服出してあるよ、靴下はタンスの中にあるよ」と言ってしまう。

● 子どもが何かを探している時に「〇〇なら、あそこにあるよ!」と教えてしまう

● 学校に行こうとしている子どもに「この体育着もっていくんじゃないの?」と言ってしまう

● 出かける前に「靴下履いた?歯磨いた?トイレ行った?」と全部確認してしまう

● 子どもが「○○って何?」と考える前に「こういう意味よ」とすぐに答えてしまう

● 誰かに会った時「ほら、ごあいさつは?」と促してしまう

先回りの問題点は、親がいつも先に動いてくれることで、子どもは「言わなくてもわかってくれる」「自分で考えなくても大丈夫」と学んでしまうことです。

そうなると、だんだんと自分から動いたり、考えたりすることが減っていき、言われないと動けない、受け身な子になってしまいます。

また、親が先回りしていますと、思春期のお子さんであれば、子どもをイライラさせて親子関係を悪化させるだ毛ではなく、子どもがそれに答えるだけの関係が続くと、子どもは自分の考えや気持ちを言葉にする力も育ちにくくなります。

このような関わりが続くと、子どもは次第に…

● 自分で考えることが少なくなり、「どうすればいい?」と常に聞くようになる

● 指示がないと動けず、自分からの行動が苦手になる

● 自分の気持ちや希望を言葉で伝えることに自信を持てなくなる

特に不登校のご家庭では、家庭内での先回り対応が習慣になると、学校という「自分で伝える・判断する」場面では、「何も言えない」「黙ってしまう」お子さんになってしまうケースもあります。

とはいえ、「じゃあ全部見守ればいいの?」と思われる方もいると思いますが、実際、子どもは先の見通しが甘くて、失敗することもたくさんあります。それを心配して口を出したくなるのは、親として当たり前かもしれません。

でも、こんな話を聞いたことはありませんか?

ある日、体調不良で会社を休むことになった若者。すると、その本人ではなく、親が代わりに「うちの子が熱を出したので今日は休ませてください」と会社に電話をしたという話。

子どもに頼まれて電話したのか、親が勝手に判断して先回りしたのか。あるいは、親がしてくれるのが当たり前になっていたのか。

詳細はわかりませんが、少なくとも、「自分で電話をかける力」が育っていなかったのだと考えられます。

こうした話は、実は珍しくありません。そして、その背景には「これまでに自分で考えて動く経験が不足していた」という問題があると考えられます。

だからこそ、親としてできることは早いうちから、このよなことを意識して対応されると良いと思います。

● 子どもが何かに困っていそうでも、聞いてくるまでは黙って見守る

● 「どうしたらいい?」と聞かれたら、そこで初めて一緒に考える

● 質問される前に助け舟を出さない、「聞かれてから答える」姿勢を持つ

これだけでも、子どもは「自分で考える」「自分で判断する」力を育てていきます。

親が一歩引いて、「自分のことは自分で決める・伝える」という小さな成功体験を積ませてあげること。それが、将来、社会の中で自分で選び、話し、動いていく力につながります。

それでは、「先回り」の関わり方を改善したことで、実際にお子さんが変化した事例を参考までに2つご紹介します。

◉ 復学事例:約5ヶ月不登校、学校や勉強については話したくないと言っていた中学2年生・女子

● 復学支援を受ける前の状況

・学校に行っている時とあまり様子は変わりませんでしたが、学校や勉強については話したくないと言っていました。

・学校の友達とは、ラインで時々連絡を取り合っ ていましたが、担任の先生からお電話をいただきましたが、最初2回は出ましたが、その後は拒否していました。

● 改善した親の言動

・お母様は以前から生活全般に先回りをして手出し口出しをされていましたので、朝の起床から、宿題、お風呂、テスト勉強(テスト勉強の予定をお母様が手を出して作成していました)、就寝まで、「するしない」「いつするのか」は子どもの問題と考えるようにしていただき、口出しや手出しをやめていただきました。

● お子さんの変わった様子

・生活全般に関して、親御さんが先回りしてやらなくなり、お子さんに任せるようになりましたので、お子さんも自分のことは自分で行動するようになりました。

◉ 復学事例:不登校1年半以上・昼夜逆転の生活をしていた中学1年生・男子

● 復学支援を受ける前の状況

・小学5年生の夏休み明けから不登校になりました。

・担任の先生や友達の協力もあり、運動会や修学旅行を目標にイベント前数日間は行けたりしていましたが行ける頻度も少なくなっていました。

・友達が遊びに来れば遊び、外出もしますが、不登校になってから基本的に昼夜逆転の生活。

・卒業式には登校したものの、中学は2日登校したものの不登校に。

・暴力や暴言はありませんが、ストレスが溜まってくると小2の弟に当たり散らし泣かせていました。

● 改善した親の言動

・「出来ない決められないママやって」と頼ってくる息子さんに対しお母様が良かれと思ってほぼ全て代わりにやっていました。それが自立心を妨げていた原因の一つであると見受けられたので、「自分でできることは自分でやらせる」ように改善しました。

・お母様は良かれと思って「先回り」「あれやって」「まだやってないの」「あと◯分で家出る時間だよ」と言わないと動けない子だと思っていたようで、常に急かしていた様子でした。お子さんのペースがあることをお伝えして見守る姿勢をとっていただくことに改善していただきました。

・お子さんに対しての考え方については「失敗させ学ばせること」「先回りせず見守ることが自立に繋がる」という考え方を意識していただくように考え方を変えていただきました。

● お子さんの変わった様子

・親の対応を変えることで、ご相談の本人だけではなく、弟も自立し自分でできることが増えていきました。

・登校日も行き渋ることなく登校し、放課後は久しぶりに遊ぶ友達とも遊べるようになりました。

実際に支援を行う中でも、親御さんの先回りを辞めたことで、「子どもが自分で考えて動き出した」「言われなくても準備するようになった」という変化が多く見られています。

大切なのは、全部放任することではなく、 「子どもが必要としたときに応える」という姿勢を持つことです。

「聞かれてから答える」

「待ってみる」

「信じて任せてみる」

このような関わりが子どもが「自分でやってみよう」と思える最初の一歩になります。

先回りを減らすというのは、親にとって勇気のいることかもしれませんが、少しずつ実践してみてください。

子ども中心の対応

最後に「子ども中心の対応」について解説します。

一見、子どもの意見を尊重しているようでいて、実はその関わり方が、将来的に子どもの自立を妨げてしまうケースもあります。

まずは、「こんなケースが子ども中心の対応にあたる」という具体例をご紹介します。

【子ども中心の対応の例】

● 夕飯の献立を毎日「何がいい?」と子どもに聞いて決めている

● 習い事や学校のスケジュールに合わせて、親の予定を後回しにしている

● 「〇〇が食べたくない」と言われて、別メニューを作り直す

● 子どもが「これ買って」と言えば、必要なくても買ってしまう

子ども中心に対応する問題点は、親は子どもに常に気を遣い、「どうしたい?」「何がいい?」と聞き続けることになります。それが過剰になりすぎると、子どもを「王子様・お姫様」のように扱っている状態になります。

一見、子どもを尊重しているようにも思えますが、このような関わり方が続くことで、子どもは次第に…

● 思い通りになるのが当たり前

● 気に入らなければ変えてもらえる

● 気持ちを言えばすぐ叶えてもらえる

という考えを持つようになり、自立心や協調生が育まれません。

現実の社会や学校では、誰もが自分の都合に合わせて動いてくれるわけではありませんよね。

「給食が好きなものばかり出てくる」こともなければ、「今日は疲れてるから体育やめます」も通用しません。

そのため、子ども中心の環境に慣れすぎてしまった子は、「思い通りにならない経験」に対して極端に弱くなる傾向があります。

● 少しのトラブルでもすぐに不機嫌になったり、

● 嫌なことがあると避けるようになったり、

● 我慢や譲ることに強い抵抗を感じたりするのです。

子どもは家庭の中で「我慢する」「順番を待つ」「みんなと折り合いをつける」といった経験を積むことは、将来の社会性や自立につながります。

とはいえ、多くの親御さんが最初から「子ども中心でいこう」と思っていたわけではないですよね。

むしろ、子どもの癇癪(かんしゃく)やこだわり、なかなか動かない性格に合わせていくうちに、気づいたら「子ども中心」の形になっていたというご家庭がとても多いのです。

でも、そんな環境で育ってきた子に対して、ある日いきなり「もう親の都合を優先するからね」「これからは合わせないよ」と伝えても、子どもはびっくりして反発してしまうことがあります。

だからこそ、少しずつ自然に対応を変えていくことが大切です。

親ができることとしては・・・

● 食事は「子どもに聞いて決める」ではなく、「親の予定に合わせて」作る

● 習い事も「親が無理なく関われるかどうか」で判断する

このように、少しずつ「子どもに合わせる」から「親が決める・導く」にシフトしていくことで、子どもも自然と、自分中心から周りに合わせていくという協調性も生まれてくるのです。

それでは、「子ども中心」の関わり方を改善したことで、実際にお子さんが変化した事例を参考までご紹介します。

◉ 復学事例:小5長女・小3長男不登校、大変だった今までは一体何だったのかと思うほど子育てが楽になりました。

● 復学支援を受ける前の状況

・長男は2年生の夏休み明けから登校渋り(遅刻しながらも毎日登校)

・朝ベッドにしがみつく長男を引っ張り起こし早く早くと急かし説得し登校させていました。

・給食や図工などの楽しそうな授業でなんとか気を引き、遅刻でも早退でもとにかく少しでも学校にと付き添い登校して校長室で遊んだりしていました。

・長女はは小4の1年間中学受験のため塾通いを頑張っていましたが、塾や学校の宿題を完璧にやらなくてはと背負い込み、息抜きの方法も分からず4年の2月(塾の学年が上がるタイミング)で塾に行きたくない、学校も行きたくないと休むようになりました。

● 改善した親の言動

・お母様は元々「片付けなさい」「遊ぶ前に宿題やりなさい」「いい加減にしなさい」といった「指示・注意」を日常的にしていました。

・「この子はこういう性格だから仕方ない」と、子どもに合わせすぎる場面も多く見られました。

・そこで、子どもを先回りして動かすのではなく、「口を出さずに見守る」関わりへ変えていただき、子どもの希望に過度に合わせる「子ども中心」の関わり方をやめ、親のペースで対応していただくことを意識していただきました。

● お子さんの変わった様子

・反抗してイライラしてすぐにきょうだいに八つ当たりの暴力をしていた長女が穏やかになりました。

・学校には自分で準備をし、自分で時間を見てちゃんと学校へ行くようになりました。

・「毎日楽しいんだぁ!」と生き生きと楽しんで学校に行くようになり、長男は風邪を引き熱が下がったとき、「やったー、学校行ける!」と喜ぶまでに変化しました。

今回ご紹介したご家庭のように、「子どもが心地よく過ごせるように」と思って続けていた「子ども中心」の対応が、実は子ども自身の成長の妨げになっていた…ということは少なくありません。

ですが、その関わり方を少しずつ見直し、「子どもに合わせる」ことを手放していくことで、子どもの中に協調性や自立心が育ちはじめます。

結果的に子どもが前向きに登校を続けられる力にもつながっていくのです。

GoTodayの復学支援

GoTodayでは、「親が変われば、子は変わる」という考えを基本に親御さんか変わることで、間接的にお子さんが変わり、学校に復帰できるように支援を行っています。

解決策はケースによって様々ですが、GoTodayにご相談いただけましたら、ご家庭ごとに解決策を考えます。

そして、お子さんの性格や状況を見極めながら具体的にアドバイスしていますので、ぜひご相談ください。

「対応を間違えたらどうしよう」と不安に思う親御さんも、毎日相談しながら進めていけるので、迷いなくお子さんに対応することができます。

復学支援の具体的な内容や料金については、下記のページをご覧ください。

また、本格的な復学支援でなく、「ちょこっと不登校相談室(簡易相談)」もご用意しています。

また、GoTodayでは、お悩み別の考え方・対策についても書いていますのでお子さんの状況に合ったページをご確認ください。

まとめ

● 過保護・過干渉(子どもの困りごとに先回りして対応)

● 心配性(子どもの小さな変化にも過度に反応)

● 先回り(子どもが困らないように親が手を打つ)

● 子ども中心の対応(子どもの希望を最優先する)

◉ このような関わりの影響

・子どもが「自分で考え・決めて・行動する」機会が減る

・結果として「自立心」や「社会性」が育ちにくくなる

・学校生活でストレスを感じたり、自信をなくしやすくなり、不登校につながる。

そもそも母親だけのせいにしている時点で古い考えだと思います。ご主人も仕事に出る時間なのに気にも止めずって。

今共働きの家庭がほとんどなのに専業主婦が前提なのがすごい。

S.T様

初めまして。

ご貴重なコメントいただき、ありがとうございます。

S.T様は「専業主婦が前提なのが」と書いてくださっていますが、実際に、復学支援を受けられる9割以上のご家庭が共働きのご家庭ですので、専業主婦を前提に書いてはおりません。

「母親」が変わる。と、強調していますので「母親」だけが悪いと捉えられても仕方がないかと思います。

ただ、お伝えしたいことは「母親」が悪いということをお伝えしたいのではなく、「母親」は子どもにとって一番身近な存在であり、一番影響を受ける存在であるということです。

お子さんは親の言動をよく見ています。

特に不登校になるお子さんは感受性が強いお子さんですから、母親の言動や考えはお子さんに影響を与えます。

もちろん、私たちは父親に対しても対応を変えていただくように指導させていただいております。

一概には言えないと思いますが、確かに子供のうちは父親より母親の影響を受けやすいのは確かだと思います。接する時間も長いのが母親です。

だから、母親を強調したのだと捉えてます。良くも悪くも母親の影響を受けやすいと言うことです。

私の子供は今年から高校一年生ですが中学の頃不登校ということもあり通信の高校にしました。これから不安ですが…

私の妻は、高校の頃不登校になり、通信で高校の資格を取ったようです。私は、どちらかと言うと真逆で皆勤賞に近い感じで普通に学校に行くことが当たり前でした。大学もでてます。子供を見てると、現状が不登校でしたから、母親の影響は大きかったのかなと思ってます。その価値観で子供に接することでその方向に向いてしまったのだと思ってます。親が培ってきた生活が子供に影響が出ますよね。

無理に私の価値観生活にすることではなく今と向き合いながらいい方向に導いてあげればいいと思ってます。

>>ご主人も仕事に出る時間なのに、ご主人のことは気にも止めず。

まずここに違和感を覚えます。朝が忙しいのは父親も母親も同じです。協力してやっていけばいいと言う考えがあれば、このような発言にはならないのではないでしょうか。

そしてやはり母親1人が悪いというお考えが文章から伝わってきます。母親だけに完璧を求めるのは、母親が1番子供の身近にいるという理由だけでしょうか?

不登校の原因は家庭にもあるのは否定しませんが、また家庭だけにあるとも言い切れません。

理不尽ないじめにあったり、教師の言動に疑問を感じて学校に行けなくなる子供もいます。恐らくいじめる側にも家庭内の問題があるのでしょう。

そう考えると、不登校の原因はやはり「家庭」なのかもしれませんね。

yw様

コメントいただき、

ありがとうございます。

「母親1人が悪いというお考えが文章から伝わってきます」

とのご意見ですが、

そのように感じられたということですね。

「母親だけに完璧を求めるのは、母親が1番子供の身近にいるという理由だけでしょうか?」

とのご意見ですが、私どもの復学支援は、ご夫婦で協力していただくことを必須にしております。

面談でもできる限りご夫婦でお越しいただくようにお願いしています。

また母親だけに完璧を求めると書かれていますが、

完璧な子育てを求めているとは書いておりません。

それぞれのご家庭に合った形で、

子育てをしていただけたら良いと

思っております。

子供上位が子供にとって良くないということですよね。私も旦那より子供優先で育ててきました。何でも先回りして、子供が失敗しないように、完璧に連絡帳をチェックして朝の忘れ物チェックを手伝うなど過干渉であることを分かりつつ心配の方が先に立ってしまい我慢できずに、何もかもに手を出していました。よく言うことを聞き、よくしつけられた良い子供で典型的な親にとって都合の良い子です。不登校はありませんが、小学校では自主性がなく、言われないと何も出来ない子供です。

親自身が変わらないと、私は理解できます。

ADHD、ASDのある子ですが、難しいです。声がけには 気をつけてます。例えば、

宿題何時にする予定なのか?命令口調は、言わないよう気をつけてるつもりです。でも、テスト期間近くになると、心配で心配でたまりません。勉強しないのですから。提出物も守りませんし。発達障害がある場合、ある程度過保護になってしまうのではないのか?

ゆき様

コメントいただき、

ありがとうございます。

診断を受けていないお子さんでも、忘れ物や宿題をしないお子さんはたくさんいますし、診断を受けている・受けていないに関わらず、過保護になってしまう親御さんは、過保護になります。

10代の頃、不登校で摂食障害でした

私の母の特徴同じでびっくりしました!

「もう朝よ!起きて!」から始まり、

「何で朝の準備を夜にしておかないの!」

「今日も遅いよ!」

「早く朝ごはん食べて!歯磨きして!」と

立て続けに言ってくる人でした

わたしも、ハイハイ、と無表情でやり過ごし、コミュニケーションはありませんでした。

(母はコミュニケーション取ってるつもりだとおもいますが)

不登校の母って過干渉だし、父親は無関心ですよね。

やはり、子育ては父より母の影響が大きいと思います。いくら父が子育てに参加しても母がダメだと子育てに影響する、、

今、妊娠中ですので、この記事を参考にして子育てしたいと思います

ありがとうございます

まやこ様

コメントいただき、

ありがとうございます。

こちらの記事を参考に参考にしていただけるとのこと、

これから子育て頑張ってください。

大変な時期だと思いますが、

ご自愛くださいませ。

我が子ではありませんが、知っている方のケースがまさに書いてある通りで驚きました。

読んでいて腑におちました。

周りに原因を探す方が多いように思いますが、原因は内にあると思っていました。

[…] 不登校になる子の親の特徴 【危険な落とし穴】不登校中の保健室登校や別室登校 学校に通い、集団生活を送ることが大切な理由 不登校の子どもに対する間違った考 […]