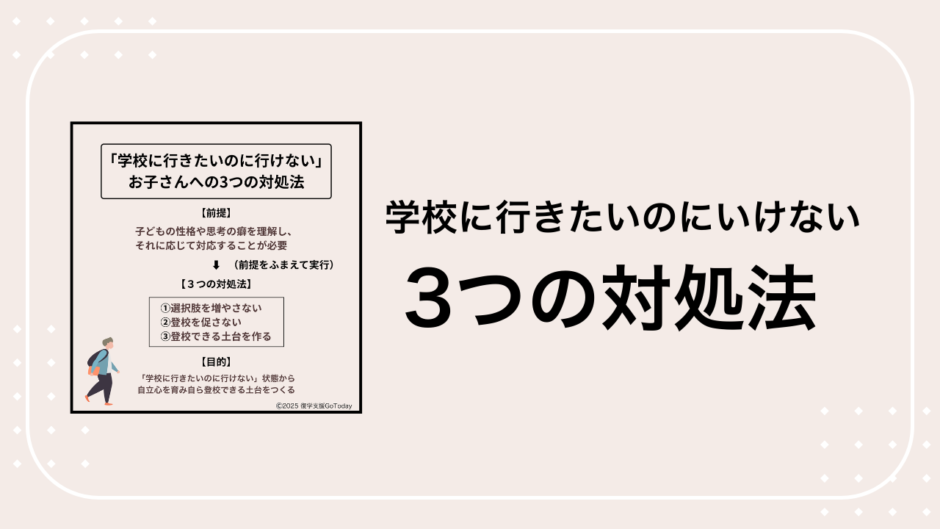

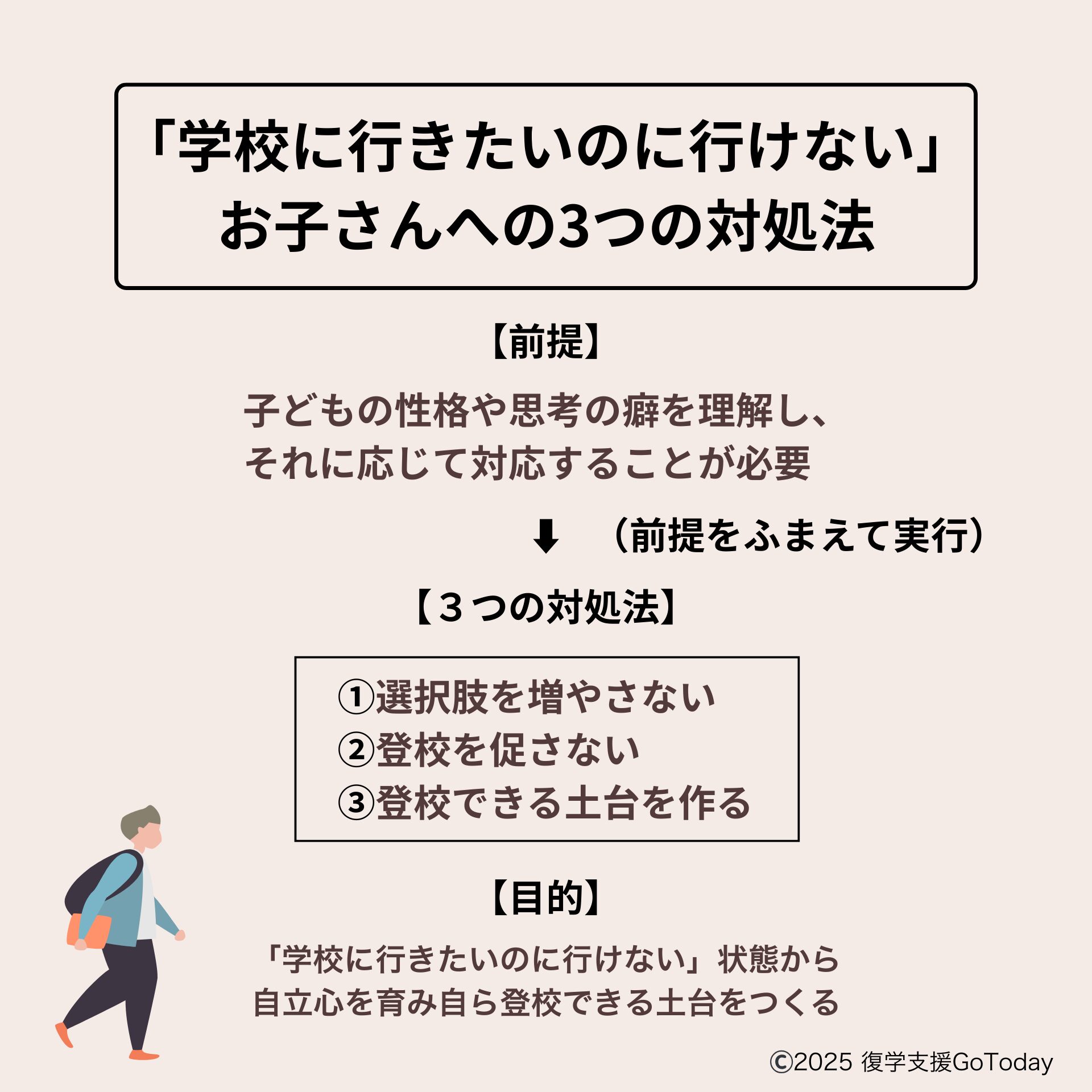

「学校に行きたいのにいけない」とか、「制服までは着るのに玄関から出られない」というお子さんへの対処法は、GoTodayのこれまでの経験上、以下の3つです。

①選択肢を増やさない

②登校を促さない

③登校できる土台をつくる

GoTodayでは、これまで「学校に行きたいのにいけない」といって不登校になっていたお子さんの復学を多く支援してきましたが、この記事ではそのようなお子さんへの対処法をご紹介します。

ただし一点注意してほしいことがあります。

それは、お子さんの性格や思考の癖をよく理解し、それに応じて対応することです。

この3つの対処法は、その「前提」を理解して実行していただく必要があります。

ではさっそく、その「前提」から3つの対処法を詳しく見ていきましょう。

小中学生復学支援GoTodayでは、不登校克服を専門に、小中学生のお子さんの不登校でお悩みのご家庭に「親が変われば、子は変わる」という考えに基づいた支援を提供しています。

2018年から活動を開始し、毎年約40名のお子さんが当支援を通じて復学しています。GoTodayでは、遅刻や早退をせずに毎日教室に通えるようになるまで、復学期間を約3〜4ヶ月以内で教室への復帰を行えるように支援を行っています。

復学後も継続的に登校できるよう、ご家庭に合ったサポートを続けています。

GoTodayについての詳細は、こちらをご確認ください。

最終更新日:2024年8月16日

『学校に行きたいのに行けない』を克服するための前提

「学校には行きたいけれど、どうしても行けない」

この状態をどうにかしたいと思うとき、多くの親御さんは「どう声をかければよいか」「どんな対応をすればよいか」という“対処法”に目が向くと思います。

しかし、実はその前に知っておくべき大切な「前提」があります。

この前提を理解せずに対処法だけを実践しようとしても、思うような効果が得られず、かえって子どもとの関係がこじれてしまうこともあるのです。

では、その前提とは何かというと、それは、「学校に行きたいのに行けない」状態の背景には、子ども特有の“思考のクセ”があるということです。

たとえば、私たちがこれまで支援してきた子どもたちには、次のような特徴がよく見られます。

● 頭がカタイ

● 臨機応変が苦手

● 切り替えができない

● 白黒思考(0か100か)

一言でいえば、「真面目で頑固で手を抜けない子」と言えるかもしれません。

真面目で頑固、手を抜けない性格のため、「ちょっとだけ行く」「できるところだけやる」が許せなかったり、忘れ物をすれば自分を責め、遅刻をすれば「今日はもうダメ」となってしまいまう傾向があります。

このような思考のクセは、親の育て方によるものではなく、もともとの性格・気質に加えて、不安や緊張が強まっている“今の状態”だからこそ目立っているのです。

だからこそ大切なのは、「思考そのものを変えようとすること」ではなく、「今の思考のクセを前提に、どう関わるか」を考えることです。

この前提をふまえてこそ、具体的な対処法も意味を持ってきます。

次の章では、「親ができる3つの関わり方」を具体的にご紹介していきます。

親ができる3つの対処法

この項では、「学校に行きたいけど行けない」お子さんに対して「親ができる3つの関わり方」を事例とともにご紹介します。

① 選択肢を増やさない

「午前中だけ行く?」「保健室からでもどう?」「週2日でもいいよ」「送って行こうか?」

学校に行きたい気持ちがあっても行けない子を前にすると、少しでも学校と繋がれる可能性を広げようと、つい選択肢をたくさん提示してしまいがちです。

でも、完璧主義や白黒思考の強い子ほど、選択肢が増えるほど迷いが深まり、逆に動けなくなってしまいます。

必要なのは、「迷わずに動けるよう、やることを一つに決めてあげること」と、「自分から決めるまで急かさずに待つこと」です。

たとえば、「行くなら朝から教室へ」と親の意思を一本化して、保健室登校や午後登校などの選択肢をあえてなくします。そして、「今日はどうする?」と毎日聞くのではなく、子どもが自分で「行く」と言い出すまで待ちます。

このように、「やると決めたらやることは一つ。でも、それをやるかどうかは本人が決める」という対応を取ることで、子どもは迷わず、自分の意思で動き始めることができるようになります。

参考までに、実際にこの関わり方に切り替えて復学につながった事例をご紹介します。

◆ 事例 小学6年生・女子

【支援前】

それまで皆勤に近かった娘さんが、ある日突然、朝起きられなくなり、吐き気や頭痛を訴えるようになりました。

病院では起立性調節障害と診断され、昼頃に体調がよくなるときは付き添って登校していましたが、次第にそれも難しくなり、完全に不登校の状態になっていきました。

「明日は行く」「行事の日は行く」など前向きな発言はあるものの、当日になると行けず、親御さんも疲れ果てていました。小児科・カウンセリング・他の支援機関にも相談しましたが、改善は見られず、家にこもりがちの日々が続いていました。

【支援内容】

Go Todayの支援では、まず親御さんの関わり方を見直すところから始めました。

毎日のようにしていた「午後から行く?」「保健室はどう?」などの選択肢を与えるのをやめ、親御さんの考えは「行くなら朝から教室へ。ただし、行くかどうかは本人が決める」という考えに一本に絞りました。

【支援後の変化】

最初は「何もしない」ことに不安を感じていた親御さんも、迷いなく対応を続けることで、娘さんの表情が落ち着き、朝の準備をする姿が少しずつ戻ってきました。

数週間後には自分から「今日は行く」と言い、最終的には安定して教室に通えるようになりました。

② 登校を促さない。

「今日は行けそう?」「準備しようか?」「送ってあげようか?」

お子さんが「行きたいけど行けない」と言っていると、親としてはつい、少しでも背中を押してあげたくなりますよね。

でも、毎日のように登校をうながす声かけをしていると、気づかないうちにそれがプレッシャーになってしまうことがあります。

たとえば…

母:「今日はどうするの?学校」

子:「……(黙ってスマホを見ている)」

母:「行けそう?もう準備の時間だけど」

子:「……うーん…」

母:「じゃあ、今日はお休みにするのね?」

子:「うん」

このような会話が毎日続いてしまうと、子どもは「学校に行く・行かない」を自分で考えることをやめてしまいます。親の言葉に合わせて、なんとなく決める習慣がついてしまうのです。

大切なのは、子ども自身が「今日はどうしようか」と自分の中で考える時間を持つこと。そして、親はあえて何も言わずに見守ることです。

もちろん、「何も言わなかったら、ずっと動かないのでは?」という不安もあるかもしれませんが、声をかけて無理に動かそうとするよりも、本人のタイミングで動き出せる土台をつくる方が、結果的に自立につながります。

親がプレッシャーを与える声かけをやめて待つことで、「自分で決めた」という感覚が育ち、自立を育むことに繋がります。

実際にGoTodayで支援を受けられたお子さんのケースを紹介します。

◆ 事例 中学2年生・女子

【支援前】

中1の秋頃から、体調不良(めまい・立ちくらみ)を訴えるようになった娘さん。

午後から1時間だけ登校する日々が続いていましたが、徐々に「行こうとすると頭痛がする」「吐き気がする」と言い、月に数日しか登校できない状態に。家では動画やスマホに多くの時間を使い、交友関係もだんだんと無くなっていきました。

親御さんは「学校には戻りたい」と言う娘さんに毎日声をかけていましたが、どこに相談しても「待ちましょう」と言われるだけで、打つ手が見えずに苦しい日々が続いていたそうです。

【支援内容】

Go Todayでは、「完璧主義」「0か100かの思考」「融通がきかない」という娘さんの思考のクセに合わせて、親御さんには毎日の声かけをやめていただきました。

「登校を促す」のではなく「見守る」ことに徹する姿勢へと切り替えていきました。

【支援後の変化】

「自分がなんとかしなきゃ」と背負い込んでいたお母様も、子どもの状態を見守る方向に切り替えたことで、娘さんの表情や言葉に変化が現れました。

失敗に敏感だった娘さんが、「次はどうしようか」と前向きに考えられるようになり、自分の強みにも気づき始めるようになっていきました。

最終的には、自然な形で再登校につながりました。親の関わり方が変わったことで、子どもの自己肯定感や柔軟性も育っていった事例です。

③ 登校できる土台をつくる

不登校の子どもに、どれだけ声をかけても動かないのは、多くの場合、登校できる土台(準備)が整っていない状態で動かそうとしていることが原因です。

ここでいう「土台」とは、単に朝起きる・体力をつける・勉強の遅れを取り戻すといった表面的な準備ではありません。

「なぜ動けないのか」という根っこの部分に目を向け、それを整えることです。

具体的には、以下のような関わり方の見直しが求められます。

- 子どもの極端な思考(0か100か、完璧主義など)に合わせた関わり方に切り替える

- 提案や励まし、アドバイスを控え、プレッシャーをかけずに見守る関わり方に変える

- 「やる気が出たら行ける」という発想を手放し、子どもの自立心を育てることに焦点を当てる

こうした“土台”を整えることをせずに、お子さんの行動の変化はなかなか起こりません。

次に、実際にご家庭の中で「登校の土台づくり」に取り組み、復学につながった事例をご紹介します。

◆ 事例 中学1年生・男子

【支援前】

中学受験に向けて頑張っていた男の子。ところが、小6の夏休み明けに受験を断念したその翌日から五月雨登校が始まり、やがて完全な不登校になっていきました。

お母様は「学校どうする?」「行けそう?」と毎日声をかけていましたが、逆にプレッシャーになり、本人はますます動けなくなっていきました。

家庭内では、父親が長男に怒りをぶつけることもあり、弟たちにまで登校しぶりが出るなど、家族全体が不安定な状態になっていました。

スクールカウンセラーや親の会、小児科などにも相談しましたが、「できたことを褒めましょう」「待ちましょう」と言われ実行していたようですが、打開策が見つからなかったそうです。

【支援内容】

GoTodayの「親が変われば、子は変わる」という考えに共感されて「私が変わるしかない」と覚悟を決めたお母様は、Go Todayの支援を受けることにされました。

毎日の関わり方を一つずつ見直し、過干渉・過保護の対応をやめて、お子さんができることは親がやるのではなく、お子さんに任せたり、お子さん中心に動いていた生活から、少しずつ親のペースで生活をしていく関わり方へと少しずつしました。

【支援後の変化】

最初は不安もあった中、関わり方を整えていった結果、父親や弟たちにも良い影響が広がり、家族の雰囲気がガラッと変わっていきました。そして、閉じこもっていた息子さんも、自分でできることは自分で考えてやるようになり、当たり前のように登校し、学校生活を楽しめるようになっています。

お母様も、「子どもに任せることで私も楽になった」と大きな変化を感じていらっしゃいます。

GoTodayの復学支援

「学校に行きたいのに行けない」という状態は、親御さんがどれだけ声をかけても、うまくいかないことが多くあります。

もし、親御さんご自身で対応が難しいと感じた場合は、「GoToday」にご相談ください。

Go Todayでは、「親が変われば、子は変わる」という考え方をもとに、お子さんの自立を育み、学校復帰を目指し、お子さんの性格や状態に合わせた関わり方を親御さんにアドバイスをし、無理のないかたちでの復学を支援しています。

GoTodayの復学支援についてはこちらをお読みください。

GoTodayでは、お子様の状況に合わせて対策を行っています。

下記のページで解説していますので、ご家庭の状況に合ったページをご覧ください。