この記事は2025年7月28日に更新しました

- 「ネットや相談先で『不登校は親のせい』と言われてつらくなった」

- 「育て方が間違っていたのかもと、日々自分を責めてしまう」

私たちGo Todayでは、これまで300名以上のお子さんの復学支援に関わってきました。

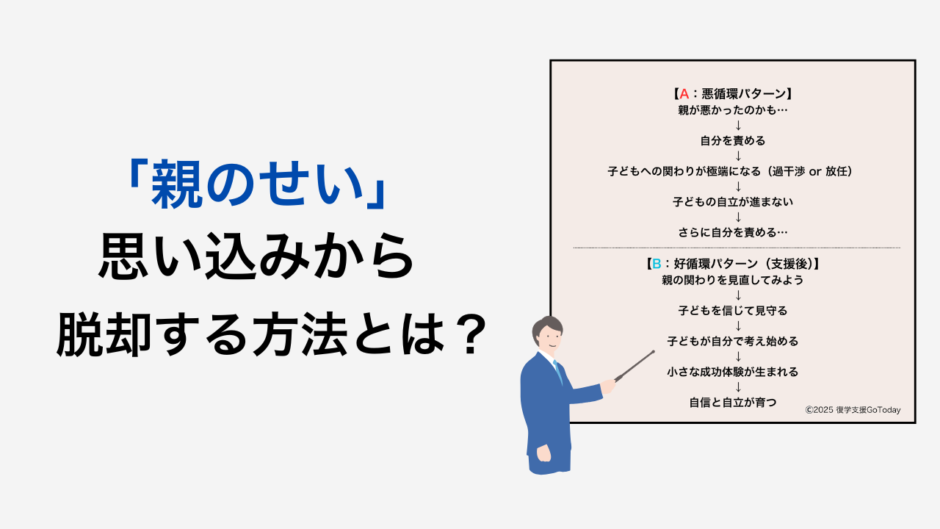

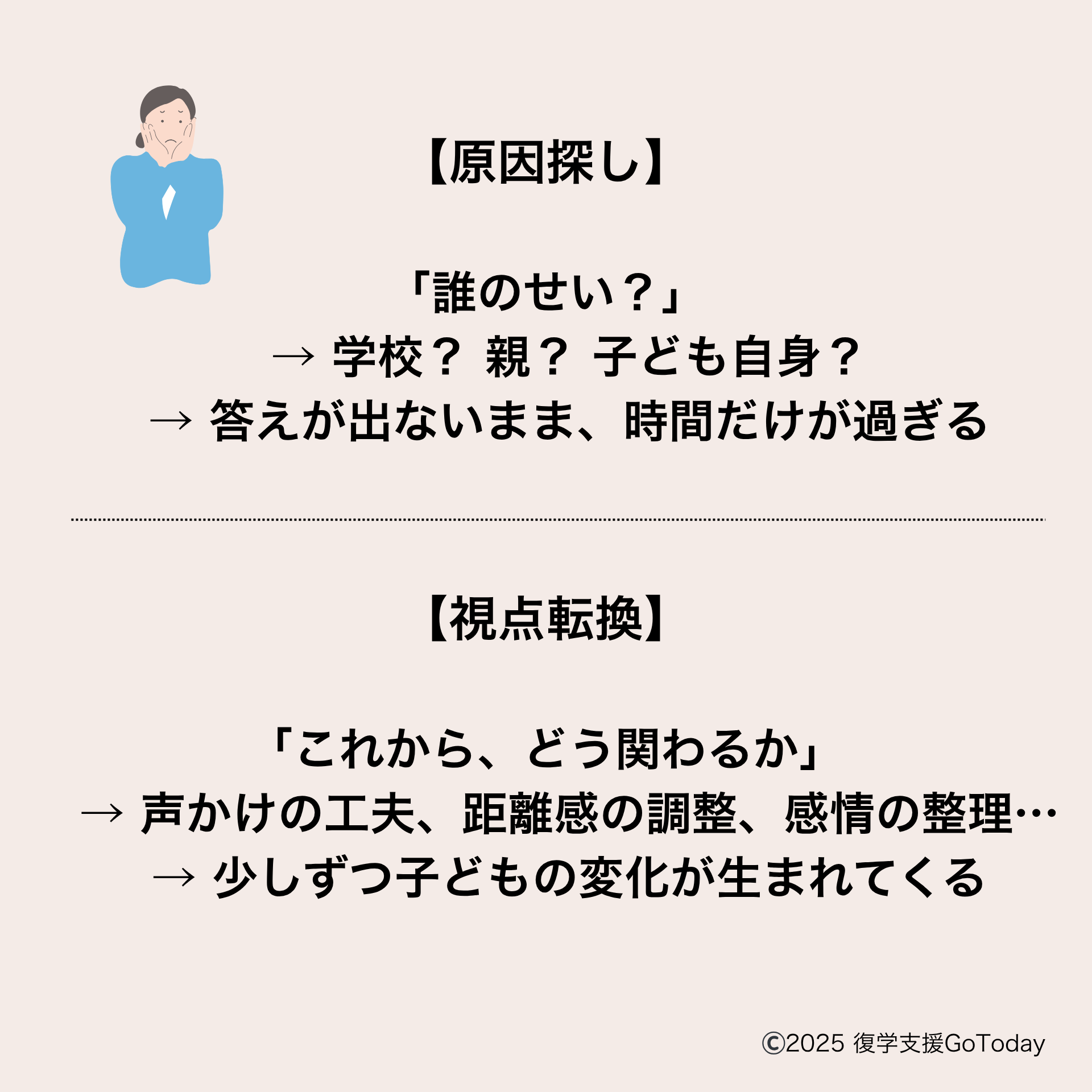

その中で確信しているのは、不登校は「親のせい」「誰のせい」と責任を追及し原因探しをしても解決にはつながらない、ということです。

不登校は「親のせい」もしくは「誰かのせい」という思い込みを離れてみることで、大事なことが見えてきます。

この記事では、「不登校は親のせい」という思い込みから脱却し、親として今できることに目を向ける視点をお伝えします。

小中学生復学支援GoTodayでは、不登校克服を専門に、小中学生のお子さんの不登校でお悩みのご家庭に「親が変われば、子は変わる」という考えに基づいた支援を提供しています。

2018年から活動を開始し、毎年約40名のお子さんが当支援を通じて復学しています。GoTodayでは、遅刻や早退をせずに毎日教室に通えるようになるまで、復学期間を約3〜4ヶ月以内で教室への復帰を行えるように支援を行っています。

復学後も継続的に登校できるよう、ご家庭に合ったサポートを続けています。

GoTodayについての詳細は、こちらをご確認ください。

最終更新日:2024年8月16日

「不登校は親のせい」という思い込みの弊害

「不登校は親のせいだ」

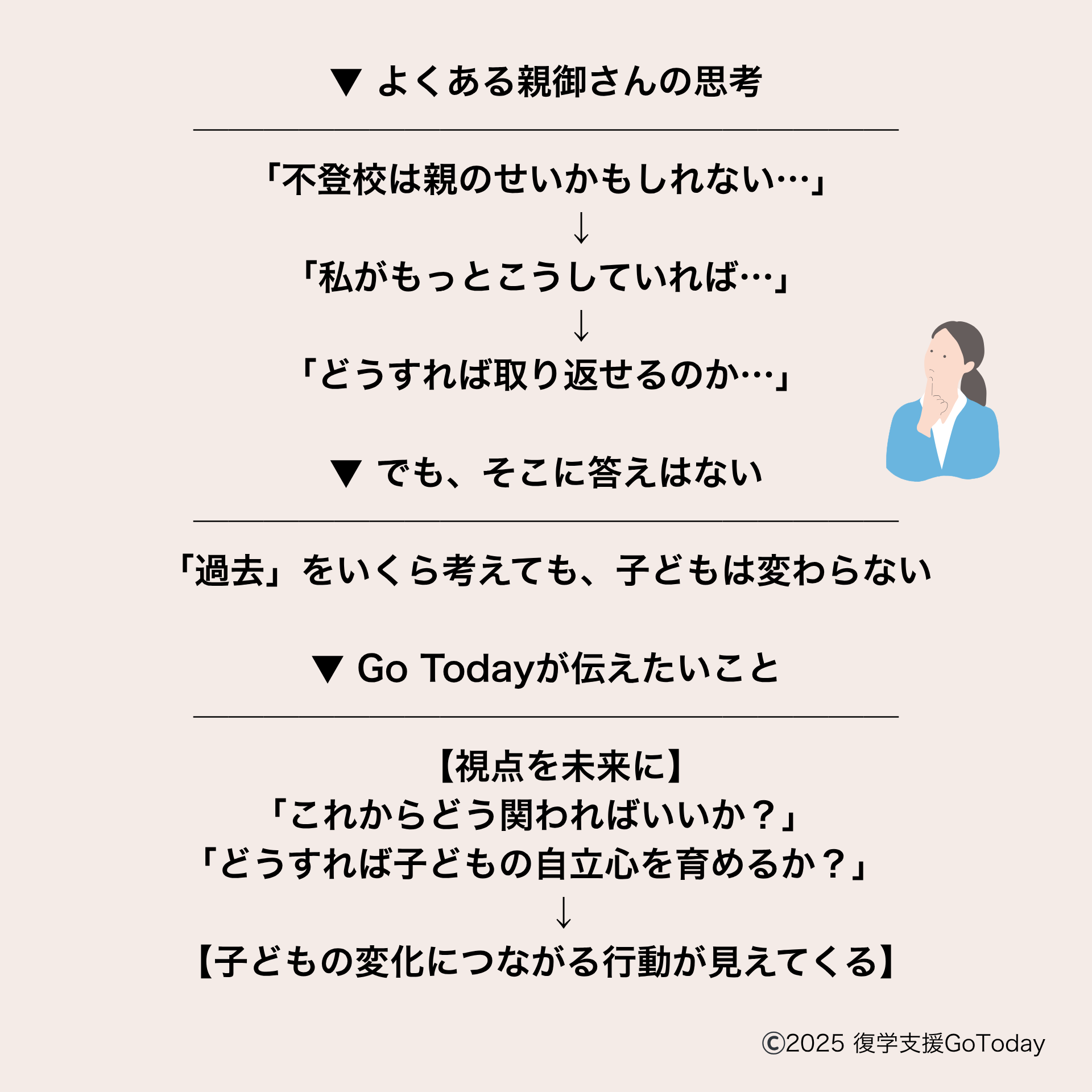

ネットや周囲の声に触れる中で、不登校は親のせいという話に触れる中で親のせいなのかと悩まれる親御さんは多いです。

Go Todayでも、これまで1000件以上個別相談を行ってきましたが、個別相談でお話をさせていただく中の約9割が「自分の育て方が悪かったのでは」という言葉を口にされます。

具体的には、

□ 仕事が忙しくて構えなかった

□ 怒ってばかりいた(しつけが厳しかった)

□ 失敗しないように先回りして甘やかしすぎた

□ 兄弟に比べて差をつけてしまった

□ 自分(親)のメンタルが不安定だった

□夫婦関係がギクシャクしていた

など

たしかに、親御さんの関わりは無関係ではありませんが、不登校は、何かひとつの原因で起こるものではありません。

たとえば、

・学校での人間関係

・子どもの気質や性格(感受性の強さ、完璧主義など)

・環境の変化やプレッシャー

・家庭内の雰囲気や日々の関わり方

こうした複数の要因が絡み合って、ある日突然、「もう行けない」と子どもが感じることがあります。

つまり、「誰のせいか」を特定しようとしても、不登校の解決にならないどころか、親御さんがご自身を責めることによってお子さんとの関係も悪化してしまうケースが多いです。

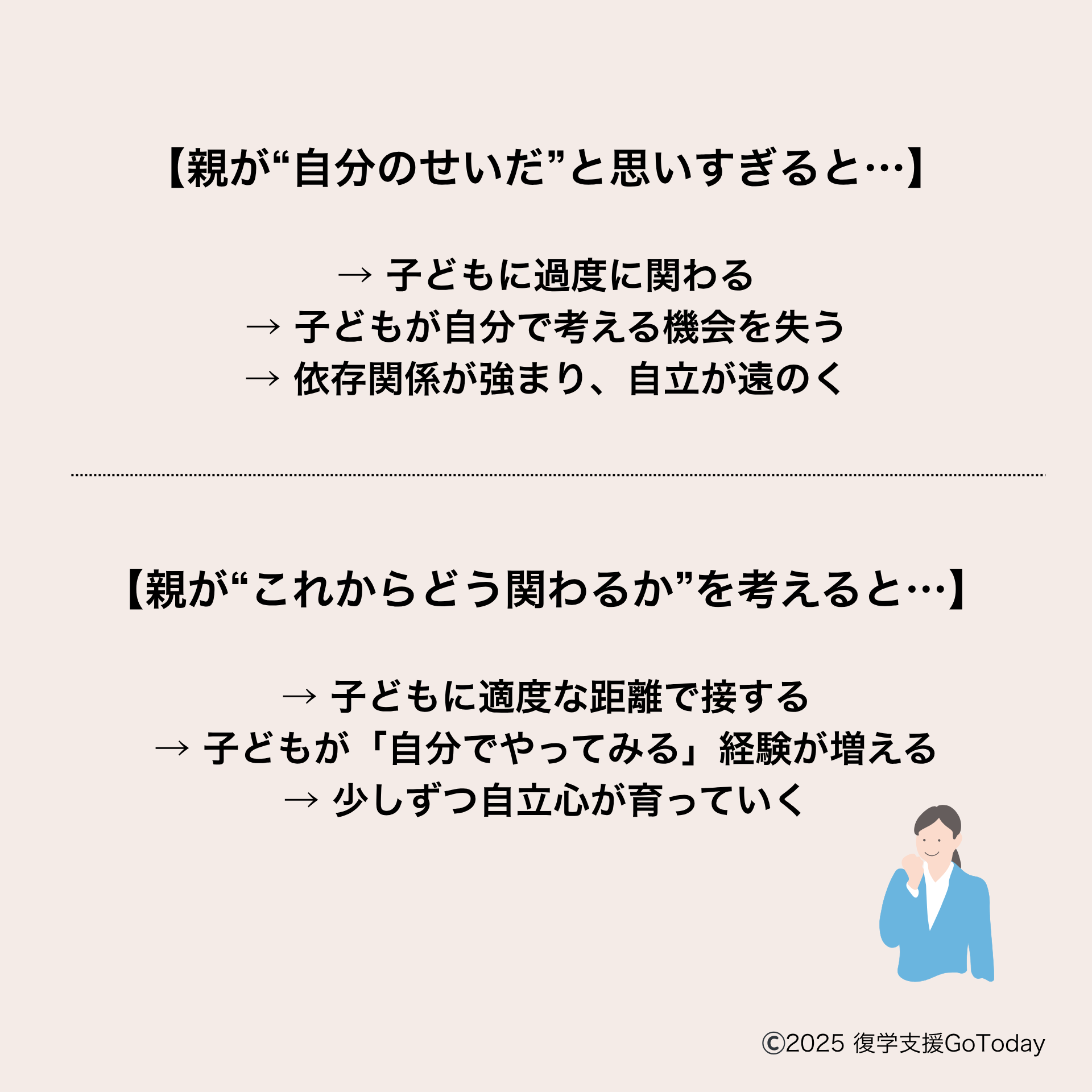

「親のせい」だと思って過剰に関わるようになった結果、悪化したケース

実際に支援家庭の中で、『自分が原因だと思って過剰に関わるようになった結果、悪化した』という経験をされています。

実際にあったご相談で、こんなケースがありました。

● 中学生・女子の親御さん

「仕事が忙しくて、子どもにちゃんと構ってあげられなかった。

それが不登校の原因かもしれない」そう思い悩んだお母様が、周囲のアドバイスもあり、仕事を辞めて、毎日子どもに付き添うようになりました。

最初は「これで変わるかもしれない」と期待されていたそうですが、結果として子どもはますます外の世界から離れ、親子ともに身動きが取れなくなってしまいました。

不登校が改善するどころか、「母子の依存関係」が強くなり、さらに状況が悪化してしまったのです。

このお母さんは、「不登校は私のせい(=子どもに構ってあげなかった)」という思い込みから、自分を責めて過度に子どもに寄り添おうとしました。

ですが、本当は「構ってあげること」よりも、「適切な距離感で関わること」が大事でした。

子どもが自分の力で歩き出すには、親が「近すぎず・遠すぎず」の距離で支えることが必要です。

親が「べったり」になると、子どもは自立心が育まれず、「自分で考える力」を失ってしまいます。

叱りすぎたかもと思って振り切ってしまい悪化したケース

また、こんなご家庭もありました。

● 小学生・男子の親御さん

小さい頃から、スパルタ系のスポーツの習い事に通わせていた親御さんがいらっしゃいました。

スポーツコースにも選ばれるほど、運動神経も良く、周囲からも期待されていました。しかし、ある時怪我をしてしまい、お子さん本人も落ち込み、思うように練習もできなくなりました。

親御さんは「落ち込んではいけないよ、今できることをやらないと」と励ましながら、子どもが「やめたい」と言っても無理に続けさせていたそうです。

でも、だんだんと習い事に行きたがらなくなり、ついには暴言や暴力が出るようになったそうです。

その後、学校にも行かなくなってしまいました。

友達関係は良好だったので、「親への反発」が主な理由のように感じられたとのこと。

周囲からは「愛情不足が原因じゃない?」と言われ、自分の関わり方を責め、そこで今度は「子どもの気持ちを尊重しよう」と思い、子どもが好きなことはやらせ、欲しがるものもある程度は買い与えるようにしたそうです。

けれど結果的には、親が子どもの顔色を伺う“召使い”のような関係になってしまい、状況は改善しないどころか、より親子のバランスが崩れていきました。

そして、親御さんが学校の話を出すと、お子さんは、あの時無理やり習い事をやらせたから俺の人生おかしくなったと何年も経っても過去のことを持ち出してくるようになったそうです。

こちらの親御さんも、「愛情不足だったのかも」「叱りすぎたのかも」という思いから、今度は何でも受け入れる関係へと一気に振れてしまったのです。

でも本当に子どもが求めていたのは、「何でも許してくれる親」ではなく、「自分の気持ちをきちんと見てくれる親」でした。

習い事を辞めたいと言った時、辛かった時に、自分の気持ちを否定せずに受け止めてくれる親。

叱るか、甘やかすかの両極端ではなく、一緒にいる時間が少なくても、その中で子どもの気持ちを見て認めくれると子どもが感じられる関係性だったのです。

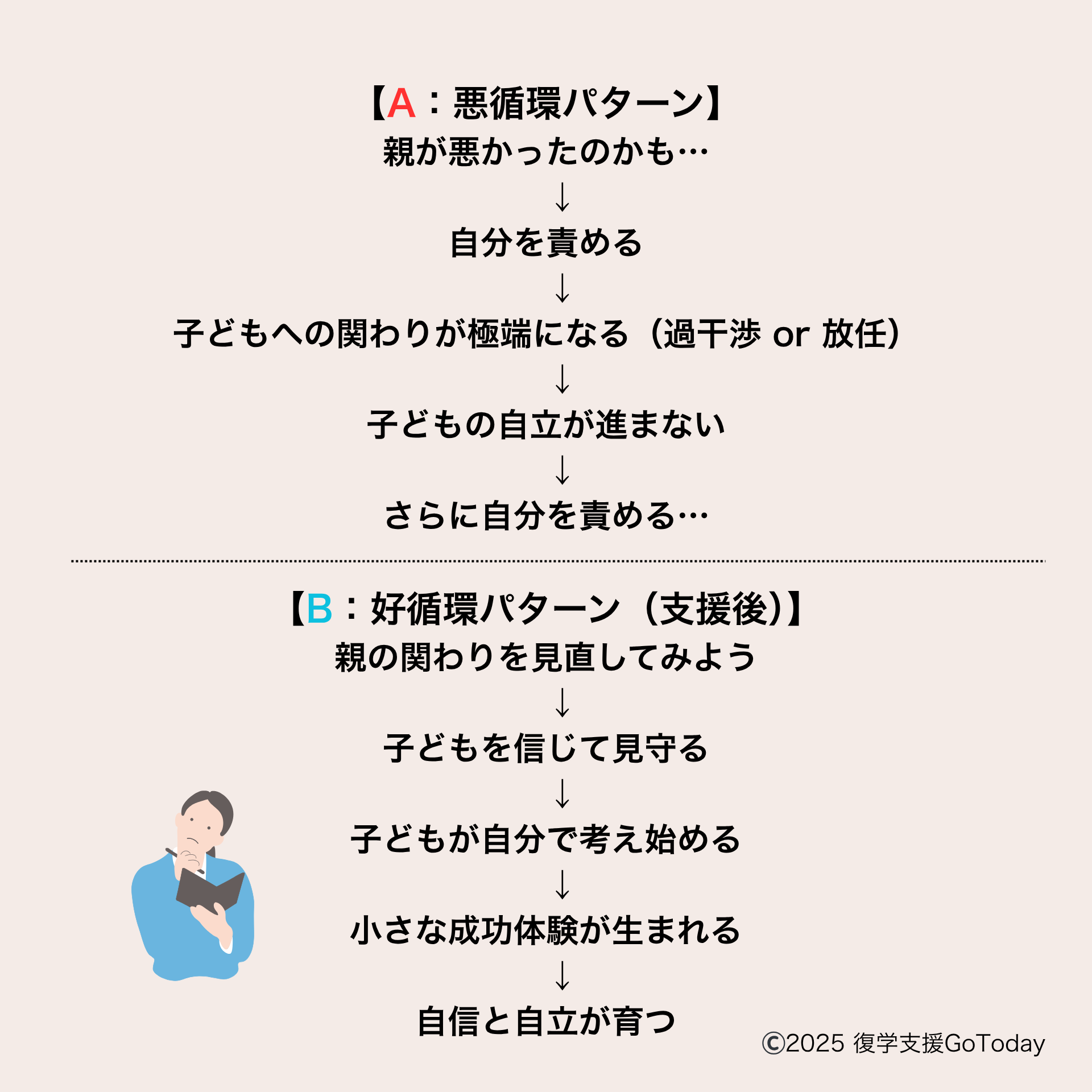

「不登校は親のせい」を脱却するには

不登校の要因は、子どもの気質や家庭内の雰囲気、学校での人間関係など、さまざまなことが重なって起こるものです。

その中で私たちが大切にしているのは、「親が変われば、子どもは変わる」という考え方のもと、子どもの自立心を育んでいくことです。

なぜなら、子どもの自立心の育ち方は、やはり親の関わり方と無関係ではないからです。

とはいえ、こう思ってしまう方もいるかもしれません。

「それって結局、やっぱり親のせいってことなんじゃないの?」

実際、Go Todayにご相談いただく親御さんのほとんどが、個別面談で「育て方が間違っていたのかも」「私のせいだ」と、強く自分を責められています。

でも私たちは、「親のせいかどうか」を問うよりも、「これからどう関わるか」を考えることが何より大事だとお伝えしています。

だから、過去の責任に目を向けるのではなく、未来の子どもの成長のことを考えれば、「親のせい」から脱却できます。

「親のせい」とか「誰のせい」と、過去の責任を考えても子供は成長しないので、とにかくこれからの子どもの成長を考えましょう。

親のせいという思い込みを脱却して、学校復帰をしたお子さんの事例

実際のご相談から支援を受けられたケースを参考までにご紹介します。

親のせいという思い込みを脱却して、これからどう関わるかと考え方を変えた親御さんとお子さんの変化をご紹介します。

小学生・女子のケース

あるお母さんは、小学1年生の頃から母子登校・送迎・授業中の付き添いを繰り返しながら、娘さんの登校をサポートしていました。

そして小学4年のGW明けから、娘さんは完全に不登校になりました。

・朝起きて母親がいないと癇癪

・一人で寝られない

・母親から離れられない

・何でも母に聞かないと行動できない

というように、日常生活のすべてで母親への依存が強くなっていました。

弟さんにも影響が出て、2週間ほど一緒に学校を休むようになりました。

お母さん自身も、自分を責めたり、夫にあたってしまったりして情緒が不安定になり、「私が何とかしなきゃ」という思いで心も身体も限界を感じていたそうです。

そんな中で出会ったのが、Go Todayの支援でした。

支援を受ける中で、お母さんはまず「私が全部やってあげなきゃ」という思い込みは必要ないことに気づきました。

そして指導を通して、以下のような関わり方に変えていきました。

● 朝は最低限の声かけに減らし、無理に起こさず、子どもが自分で動き出すのを見守る

● 子どもの考えをよく聞き、すぐに親の考えや答えや指示を与えない

● 弟のことも含めて“子どもたちが自分で考えられる機会を”を指示命令先回りして奪わない

● 子どもが感情的になっても、巻き込まれずに落ち着いて対応することを意識する

つまり、「手を貸す」「話を聞く」だけではなく、子どもが自分で考えて選択しようとする土台をつくる関わり方へと変化していったのです。

すると、それまでさまざまな経緯はありましたが、娘さんにはこんな変化が現れました。

● 朝になると自分で起きて時間を見て、ランドセルを背負って玄関を出て行くように。

● 以前は何でも私に聞いてきたのに、今では自分でやりたいことを考えて、必要なことを調べて行動できるように。

● 弟さんも、お姉ちゃんと同じように依存傾向が強まっていたものの、ご家庭全体の関わり方が変わったことで、自分で考えて行動することができるようになりました。失敗を怖がらず、たくさんの友達もできました。今では“自分でやるから向こうに行ってて”と言うようになりました。

と、家族の中で一番変化があったそうです。

お母さん自身も、

「私はやっと本来の自分を取り戻し、仕事も始めて毎日が充実しています。今思えば、“私がやらなきゃ”という思い込みの中で、窮屈な世界を生きていたんだなと気づかされました」

とお話ししてくださいました。

この変化は、「お母さんが悪かったから」ではありません。

子どものためを思って必死にやってきたからこそ、「全部やらなきゃ」という関わり方になっていた。

でも、「手を貸す」から「見守る」「考えさせる」関わりに切り替えたことで、子どもたちが「自立していく」ことを覚えていったのです。

中学生・男子のケース

また、このようなご家庭もありました。

小学6年の頃から学校に行きづらくなり、中学に入学して3週間は毎日登校していたものの、ゴールデンウィーク明けから再び完全不登校に。

お母さんは、スクールカウンセラーや親の会、小児科、民間カウンセラー、行政支援など、あらゆる機関に相談してきました。

けれども返ってくるのは、「できたことを褒めましょう」「本人のペースを尊重しましょう」「学校は諦めたほうが…」といった言葉。

そのたびに「やっぱり私の関わり方が間違っていたのかもしれない」と思い悩み、気づけば毎日「学校どうするの?」「そろそろ行けそう?」と声をかけてしまう不安と焦りから、余計に追い詰めてしまうような関わり方を続けてしまっていたそうです。

さらには弟たちにも影響が出て、長男の不登校に引きずられるように学校を休む日が続きました。

父親の理解も得られず、長男にきつく当たるようになり、家庭の雰囲気は崩壊寸前になったそうです。

「やっぱり私がいけなかったのでは…」

「もっとちゃんとしていれば…」

そんな思いでいたそうです。

中学でも完全不登校が始まったタイミングで、再びGo Todayのホームページを見直し、「親が変われば子も変わる。その言葉にかけてみよう」と、思い切って支援を申し込む決断をされたそうです。

「絶対私が変わる」と意気込みながらも、最初は「私にできるのかな」「やっぱり無理かも」と不安になることもあったそうです。

でも、毎日の電話指導を通じて、少しずつ“これまでの関わり”を変えていくことができるようになりました。

具体的には、

●「学校行かなくていいの?」と毎日確認していた声かけをやめる

● 子どもの気持ちを先回りして代弁するのではなく、まず聞いてみる

● 「こうあるべき」という理想を押しつけるのではなく、今の子どもをそのまま受け止める(必要に応じて注意はするがあくまでも人に迷惑をかけること)

●自分の不安を子どもに背負わせないために、まず自分の感情を整え、家の中では穏やかに過ごす

そうした積み重ねの中で、「私が悪い」から「関わり方を変えれば子どもも変わる」という感覚に少しずつ変わっていったそうです。

特に印象的だったのは、ご主人(お父さん)の変化だったそうです。

「指導を受けた通りに接するようになったことで、あんなに不安定だった主人が、見違えるほど安定しました。」

ご家庭全体の雰囲気が変わり、弟たちもどんどん自立していきました。

「自分のことは自分で考えるようになり、兄弟みんなが前に進み始めました」とお母さんは言われていました。

お母さんご自身も、「良かれと思ってやっていた関わり方」が、実は過保護・過干渉となって、子どもの主体性を奪っていたことに気づいたといいます。

そして今では、

「子どもをコントロールしようとしていた自分を手放し、子どもの力を信じて待てるようになりました。私自身もとても楽になったと感じています」とのことです。

長男も、中学受験を諦めて部屋にこもっていた頃とはまるで別人のように、今では苦手な授業や行事があっても、当たり前のように毎日登校できるようになりました。

このご家庭もまた、「親が悪かった」という思い込みを脱却して、「親が変わった」ことで、子どもが変わるきっかけをつかんだのです。

そして、お母さん自身も「親のせいかどうか」という考えを辞めて、「どう関われば子どもの自立心を育めるか」に目を向けられるようになったそのことが、家庭全体の立て直しにつながっていったのです。

事例を二つ紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

繰り返しになりますが、不登校はさまざまな要因が重なって起こるもので「親のせい」「誰かのせい」という思いを持っていても前にはすすみません。

同じように子育てしても、兄弟でもまったく違うように、何気ない言葉でも、ある子は喜び、ある子は傷ついてしまうこともあります。

だからこそ、「結果だけを見て親のせいにする」のは、あまりに乱暴な見方なのです。

親ができるのは、「親のせい」「誰かのせい」と考えるのではなく、その考えを脱却して、「これからどう関わるかを見直していく」ことです。

そうすることで、子どもが自分の力で一歩を踏み出せるようになることは、決して少なくありません。

Go Todayの復学支援

Go Todayには、多くの親御さんが相談に来られますが、ほとんどの親御さんがいろんな相談機関や支援機関に相談にされた後に来られる方がほとんどです。

「できることは全てやり尽くした」という親御さんが多く、それだけいろんな方法を試されて行き詰まって相談に来られています。

「親のせいかどうか」で悩んでいる親御さん、これからどうしていけば良いのか、わからないと悩まれる親御さんは、一度ご相談いただけたらと思います。

Go Todayでは、こうした「親と子どもの適切な関わり方」を毎日お電話やメールを通じてお伝えしながら、適切なタイミングでお子さんと関わることによってお子さんの復学を支援しています。

復学支援をご希望の方は事前の面談で状況をよくお聞きして、ご家庭に合った対応をお伝えしています。

まずはどのような悩みでも一度ご相談いただけたらと思います。

復学支援の詳細はこちら↑をお読みください

まずは、簡易相談をしてみたいという方はこちら↑をお読みください

Gotodayでは、様々なお子さんの状況に合わせて支援を行なっています。

それぞれの考え方・対策はこちら↓をお読みください。

まとめ

■ 「親のせい」という思い込みを脱却するには

・GoTodayの相談では、約9割の親が「育て方が悪かったのでは」と自責している

・不登校は、学校・性格・家庭環境など複数の要因が絡む

・原因探しよりも、「これからどう関わるか」が大切

■ 過剰な関わりで悪化した例(中学生・女子)

・自責の念から仕事を辞めて子に付き添った結果、依存が強まり悪化

・必要なのは「適切な距離感」での関わり

■ 振り切った関わりで悪化した例(小学生・男子)

・習い事を無理に続けさせた → 甘やかしに転じて関係が崩れる

・子どもが本当に求めていたのは「気持ちを理解してくれる親」

■ 自立には親の関わりが影響する

・「親が変われば、子どもも変わる」という視点が大切

・過去を責めるのではなく、未来の関わり方に目を向ける

■ 事例:親の関わりを変えた家庭の変化

・【小学生女子】「全部やる」から「見守る」に切り替え、登校・自立に成功

・【中学生男子】声かけや理想の押しつけをやめ、家庭が安定し登校再開

■ 結論

・不登校は「誰かのせい」と決めつけるものではない

・親ができるのは、「今からどう関わるか」を考えること

→ それが、子どもを変えるきっかけになる